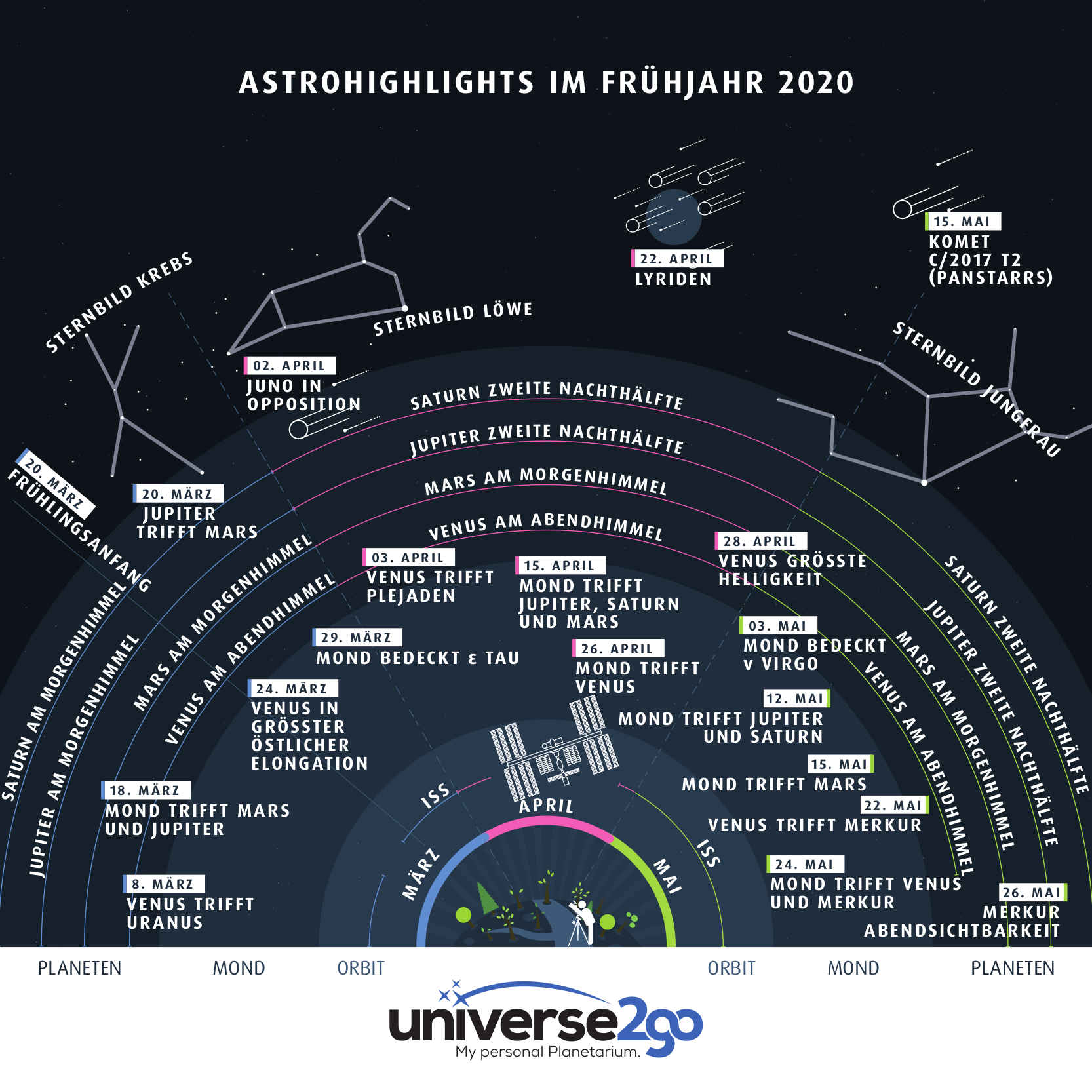

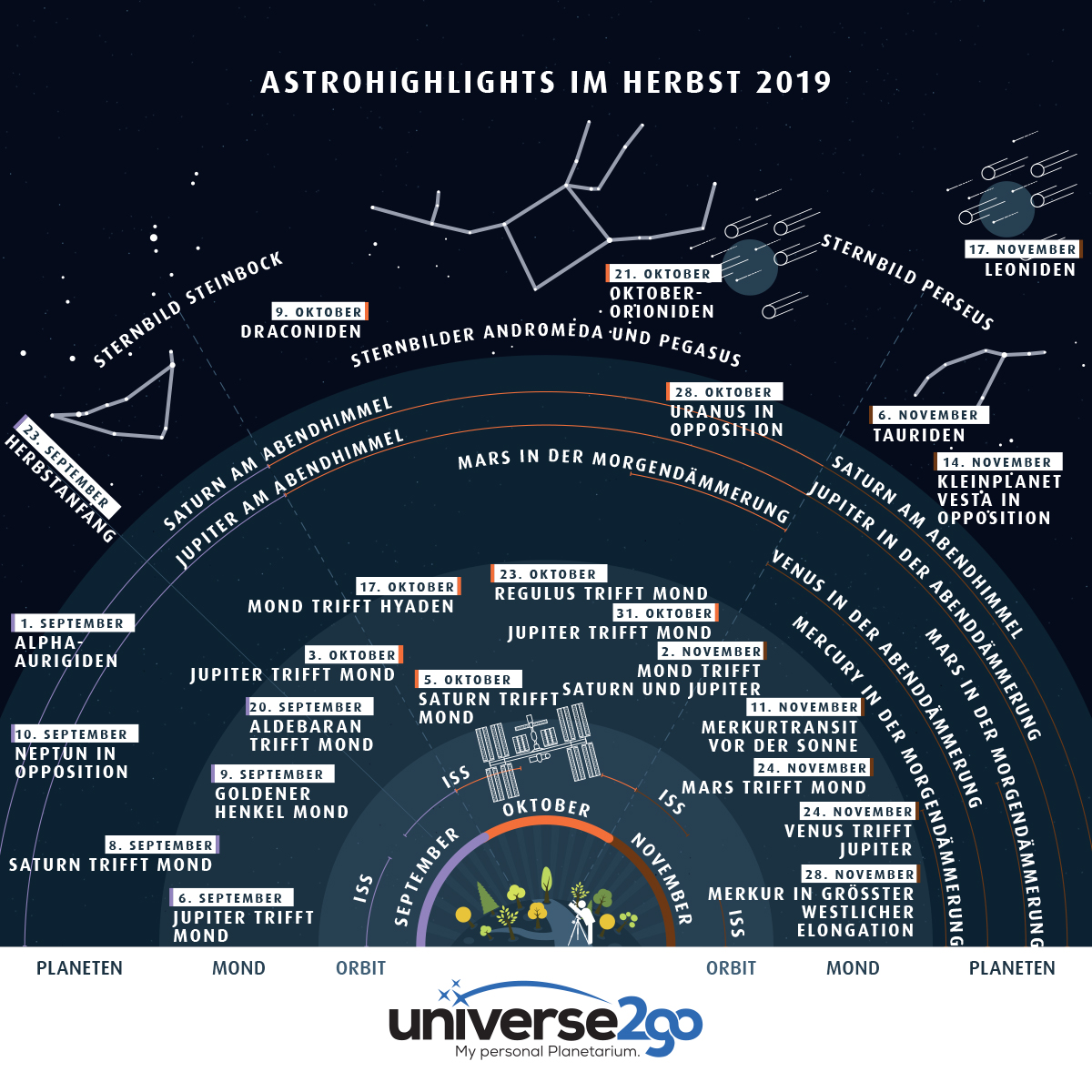

Planeten in Opposition, eine Mondfinsternis oder die Nacht der Sternschnuppen: In den nächsten Monaten gibt es wieder schöne Highlights am Himmel zu entdecken. Doch leider wird es auch später dunkler – und wie im Turbogang wenige Stunden später wieder hell. Sie sollten die Zeit der dunklen Stunden also gut nutzen.

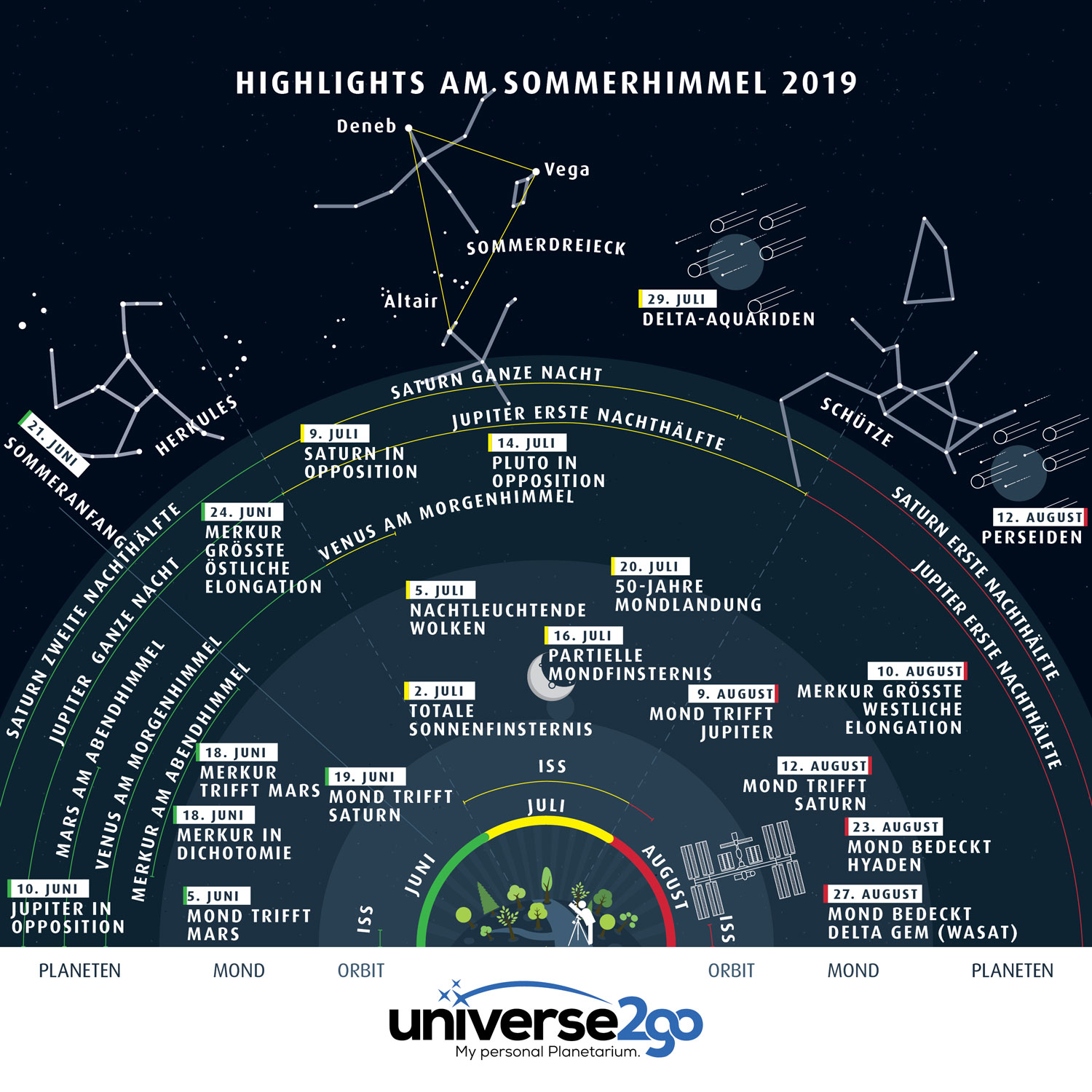

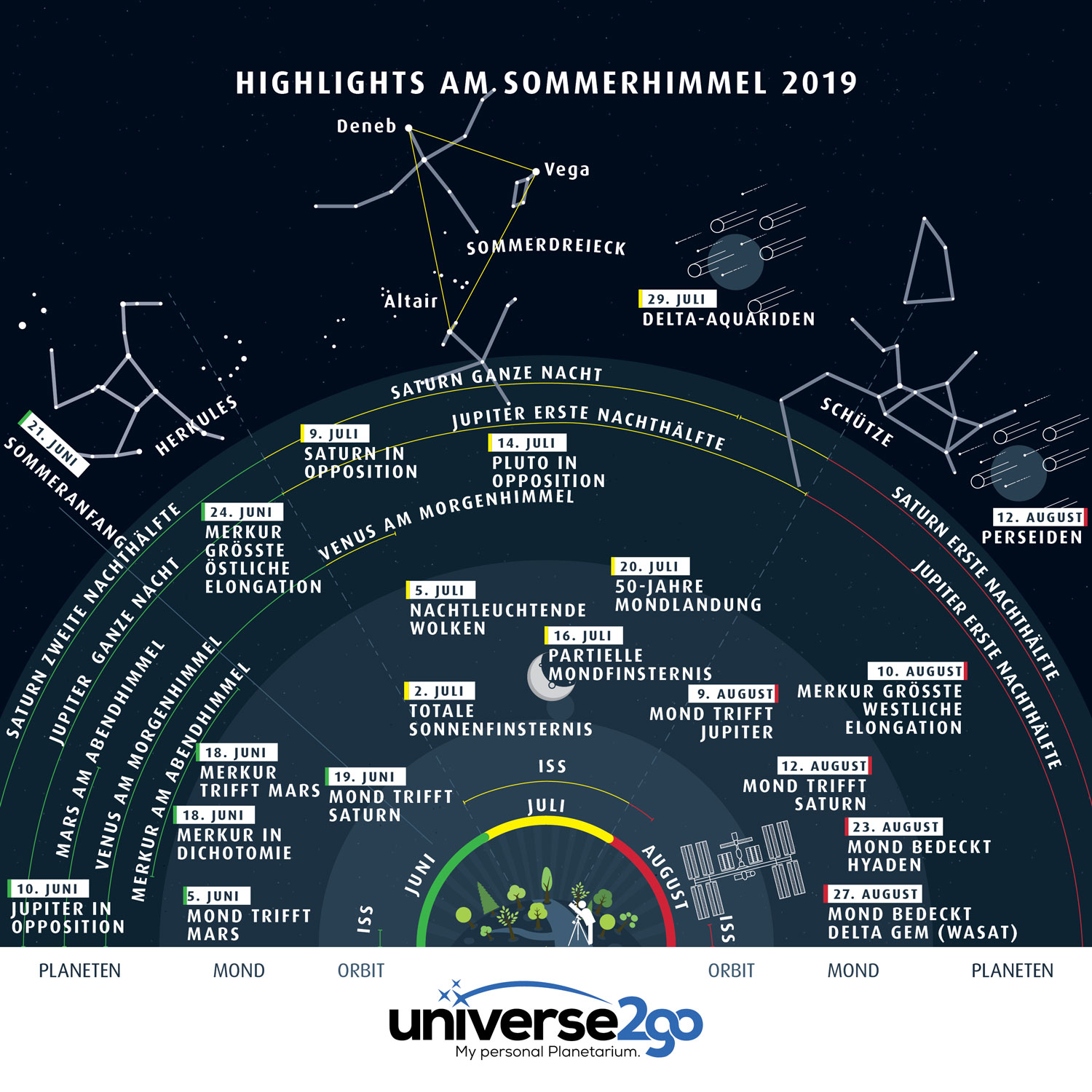

Die neue astronomische Infografik „Highlights am Sommerhimmel“ zeigt Ihnen auf einen Blick, was in den Monaten Juni bis August am Himmel passiert. Mit dabei: Eine kurze Beschreibung der Ereignisse.

5.6. Mond trifft Mars

Gerade einmal zwei Tage nach Neumond steht die schmale Mondsichel zerbrechlich anmutend am noch dämmrigen Abendhimmel. Etwa 2,5 Grad weiter rechts finden Sie unauffällig den 1,7 mag hellen Mars.

10.6. Jupiter in Opposition

Den größten Planeten des Sonnensystems können Sie jetzt die ganze Nacht beobachten. Jupiter steht diesen Monat in Opposition, daher genießen wir nun die beste Beobachtungsperiode. Der Gasriese besitzt eine Helligkeit von -2,6 mag und steht derzeit in einer Entfernung von 640 Millionen Kilometern. Wenn es Nacht wird, taucht der Planet im Südosten über dem Horizont auf. Später gewinnt er schnell an Helligkeit und wird immer besser sichtbar. Um 1:15 MESZ erreicht er seinen Meridian und ist besonders gut zu sehen.

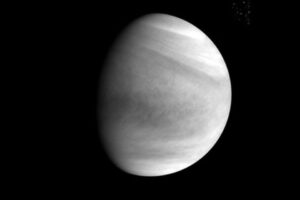

18.6. Merkur Halbphase

Merkur erreicht seine Dichotomie, das heißt, eine Phase, in der er zur Hälfte beleuchtet ist. Wie der Mond oder die Venus zeigt Merkur verschiedene Phasen.

18.6. Merkur trifft Mars

Ein sehr schönes Ereignis findet kurz nach Monatsmitte statt: Eine enge Begegnung von Merkur und Mars. Unser innerster Planet zieht in nur einem halben Monddurchmesser, 13 Winkelminuten Abstand, an Mars vorbei. Das Ereignis findet knapp über dem westlichen Horizont gegen 21:30 MESZ statt. Um die beiden zu beobachten, nutzen Sie am besten ein Fernglas.

19.6. Mond trifft Saturn

Diese Konstellation findet in der zweiten Nachthälfte statt und ist bis zum Sonnenaufgang verfolgbar. Unser Mond und der Ringplanet nähern sich einander an mit einer minimalen Entfernung von etwa 2° 50’.

23.6. Juni-Bootiden

Zwischen dem 23. und dem 27. Juni können Sie die Juni-Bootiden beobachten. Das ist ein Sternschnuppern-Strom dessen Meteore aus dem Sternbild Bärenhüter zu kommen scheinen.

24.6. Merkur größte östliche Elongation

Merkur verlässt allmählich den Abendhimmel: Doch noch ist er zu sehen und kann anfangs mit dem bloßen Auge aufgefunden werden. Ab der zweiten Monatshälfte wird es schwieriger ihn zu erwischen, denn dann ist er so schwach, dass nur noch ein Fernglas hilft. Dennoch erreicht er am 24. Juni seinen größten Winkelabstand zur Sonne von 25°. Er zeigt uns ein nahezu halb beleuchtetes Scheibchen mit einer Größe 8 Bogensekunden. Suchen Sie Merkur mit einem guten Fernglas ab etwa 22:00 MESZ auf.

Juli

2.7. Totale Sonnenfinsternis Chile

In Südamerika verdunkelt sich die Sonne. Der Schatten der Sonnenfinsternis kommt aus Richtung des Pazifischen Ozeans angerast und streift Chile mit einer Totalitätsdauer von 2:30 Minuten. Später zieht der Schatten weiter über Argentinien. Die Sonne steht bei dieser Finsternis relativ tief, was schöne Landschaftsaufnahmen mit der verfinsterten Sonne möglich macht.

5.7. Nachtleuchtende Wolken

Jetzt kann man sie sehen: die nachtleuchtenden Wolken. Wenn sich die Sonne im Sommer zwischen 6° und 16° unter dem Horizont befindet, leuchtet sie manchmal extrem dünne Eiskristallwolken in etwa 80 Kilometer Höhe an. Diese Wolken stehen sogar so hoch, dass sie sich in der Mesosphäre unserer Atmosphäre aufhalten. Bei uns ist es dann längst Nacht, nur diese Wolken erhalten ein wenig Sonnenlicht und wir sehen sie bläulich-weiß leuchten.

9.7. Saturn in Opposition

Derzeit haben wir das Problem, dass viele Planeten in der Ekliptik sehr südlich stehen und keine gut sichtbaren Höhen am Himmel erreichen. Daher haben wir zwangsläufig mit Luftturbulenzen zu kämpfen. Trotzdem ist der Saturn eine Beobachtung wert, auch wenn er nur auf eine Höhe von maximal 18° klettert. Am 9. Juli erreicht er seine Opposition und strahlt mit 0,1 mag am Himmel. Damit misst sich Saturn mit den hellsten Sternen und wir erkennen ihn an seiner gelblichen Färbung und dem ruhigen Leuchten, das sich von dem Flackern der Sterne unterscheidet. Damit finden Sie ihn auf anhieb und können die Kugel schon mit einem kleinen Teleskop problemlos einfangen. Seine Ringöffnung beträgt 24° und wir blicken von Norden auf das Ringsystem, in dem wir leicht die Cassiniteilung erkennen können.

13.7. Mond trifft Jupiter

Die beiden hellsten Objekte des Himmels im Blick: Heute Abend sind Jupiter und Mond zu sehen, der schon in drei Tagen seine Vollmondphase erreicht. Dann wird es erst richtig interessant!

14.7. Pluto in Opposition

Pluto ist ein schwer sichtbarer Zwergplanet, der früher mal ein Planet war, und sich kaum von einem Stern unterscheidet. Zumindest dann, wenn man keine Aufsuchkarte zur Hand hat. Trotzdem lohnt es sich, mit einem größeren Teleskop einen Blick auf diesen Außenposten des Sonnensystems zu werfen. Koordinaten für die Goto-Steuerung: Rekt: 19h33m40s, Dek: -22°07′

15.7. Mond trifft Saturn

Vor einigen Tagen besuchte der Mond den Jupiter. Heute jedoch taucht der fast volle Mond bei Saturn auf.

16.7. Partielle Mondfinsternis

Im Januar mussten wir uns in die Kälte stellen, aber nicht heute. Denn diese partielle Mondfinsternis können wir bei sommerlichen Temperaturen zur einer angenehmen Zeit beobachten. Interessant wird es für uns um 22:01 MESZ, zu diesem Zeitpunkt tritt der Mond in den Kernschatten der Erde. Im Laufe des Abends wird er zu 66% bedeckt, bevor der Kernschatten sich wieder davonstiehlt und schließlich um 1:00 MESZ verschwindet.

20.7. 50 Jahre Mondlandung

Heute vor 50 Jahren schaute die ganze Welt zum Mond. Zu drei Astronauten, zu Pionieren der Menschheit, die das größte Abenteuer wagten. Apollo 11 flog zum Mond und Neil Armstrong betrat als erster Mensch einen fremden Himmelskörper. Feiern wir dieses Ereignis, denken wir daran und blicken wir auch heute wieder zum Mond, vielleicht sogar zum Mare Tranquilitatis, das ehemalige Landegebiet dieser waghalsigen Mission.

29.7. Delta-Aquariden

Ein kleiner Sternschnuppenstrom im Wassermann, den wir nach Mitternacht gut beobachten können. Die Erde kreuzt dabei kleine Staubteilchen, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen und zu Leuchterscheinungen werden. Wir können 20-25 Meteore pro Stunde erwarten, vorausgesetzt wir suchen uns einen dunklen Beobachtungsort.

August

9.8. Mond trifft Jupiter

Ähnlich wie im Juli treffen sich heute wieder Mond und Jupiter. Wenn es dunkel wird, stehen sie dominant und hell am Himmel über dem südlichen Horizont.

10.8. Merkur größte westliche Elongation

Gerade steht Merkur in seinem größten Winkelabstand zur Sonne von 19°. War er davor ein Objekt des Abendhimmels, können wir ihn ab heute für etwa zehn Tage am Morgenhimmel entdecken. Am 10. geht Merkur um 4:30 auf, anschließend entschwindet er den Dunstschichten, steigt höher und wir haben gute Chancen ihn gegen 4:50 am Himmel zu sehen.

12.8. Mond trifft Saturn

Wir haben fast Vollmond, der Himmel ist also hell erleuchtet, doch Saturn strahlt gut sichtbar und knappe 5° entfernt. Wandert unser Blick etwas mehr nach rechts, treffen wir einige Grad höher auch auf Jupiter.

12.8. Perseiden

Jedes Jahr freuen wir uns auf die schönsten Sternschnuppen des Jahres: die Perseiden. In den Morgenstunden des 12. August erreicht der Meteorstrom sein Maximum. Es regnen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von ca. 216.000 km/h durch unsere Atmosphäre donnern. Das Maximum findet zwischen 22:00 Uhr und 4:00 Uhr statt.

Leider stört dieses Jahr der fast volle und zu helle Vollmond, aus dem Grund werden wir nur die hellen Sternschnuppen wahrnehmen. Suchen Sie sich am besten einen Ort, an dem Sie der Mond nicht direkt blendet. Diesen Meteorstrom verdanken wir dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, der auf seiner Bahn um die Sonne einen Teil seiner Masse verlor. Immer wenn die Erde im August die Bahn des Ursprungskometen kreuzt, schießen die Perseiden bei uns über den Himmel.

23.8. Mond bedeckt Hyaden

Leider erst in den Morgenstunden können wir eine interessante Bedeckung des Sterns 61 Tau durch den Mond verfolgen. Solche Bedeckungen des Sternhaufens der Hyaden sind besonders interessant, weil er viele helle Sterne enthält und wir manchmal sogar mehrfache Bedeckungen sehen können. Um 4:40 MESZ nähert sich der Mond von seiner beleuchteten Seite und knipst den 3,7 mag hellen Stern aus. Ein wenig länger als eine Stunde verbirgt sich der Stern hinter dem Mond. Um 6:00 MESZ taucht er wie aus dem Nichts plötzlich wieder auf. Wichtig: Richten Sie Ihr Teleskop schon einige Minuten vorher auf den Mond, um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen.

27.8. Mond bedeckt Delta Gem (Wasat)

Der Mond ist in den letzten Tagen in das nächste Sternbild gewandert und steht kurz vor seiner Neumondphase. Vor Sonnenaufgang bedeckt er einen recht hellen Stern: diesmal den Doppelstern 55 Gem im Sternbild Zwillinge. Der Mond nähert sich von seiner beleuchteten Seite, die sich aber nur noch als dünner Sichel in den Himmel zeichnet. Um 5:50 MESZ ist es dann soweit: Der Stern verschwindet hinter dem Mond und taucht eine knappe Stunde später um 6:40 MESZ wieder auf. Doch zu diesem Zeitpunkt hat es längst gedämmert, der Himmel ist hell und damit ist der Austritt im Teleskop schwierig zu beobachten.