Ein Amateurastronom beobachtet mit seinem Teleskop den Himmel. Je größer die Öffnung, desto mehr kann er sehen. Ist das wirklich so? Gibt es nicht anderes? Das Fernglas wird als astronomisches Instrument oft unterschätzt. Dabei kann es als Alternative sehr schöne Beobachtungserlebnisse bieten.

Der Vorteil eines Feldstechers bei der Beobachtung

Im Gegensatz zu einem Teleskop ist ein Feldstecher klein, er passt einfach in jedes Gepäck. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn Sie verreisen. Denn vielleicht haben Sie nicht immer Lust den kompletten Kofferraum mit astronomischen Equipment vollzupacken. Vielleicht klart es ganz plötzlich auf und man möchte ein wenig beobachten, bevor Wolken die Sicht wieder verdecken.

Da kann das Fernglas eine echte Alternative sein.

Himmelsbeobachtung ist schon mit kleinen Ferngläsern möglich. Mit einem Großfernglas sind sogar Galaxien zu sehen.

Was kann ich mit einem Fernglas beobachten?

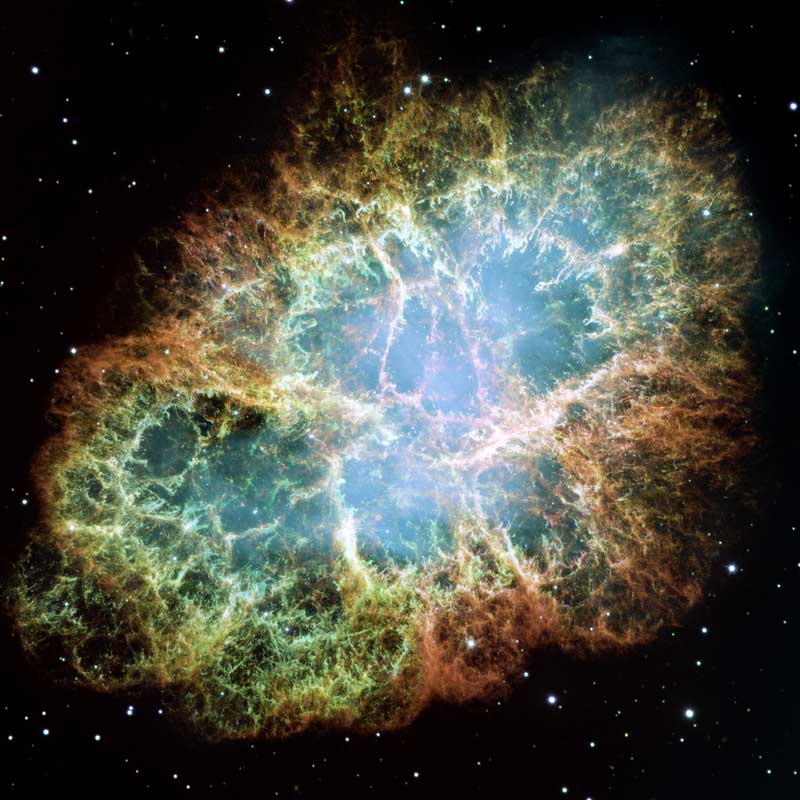

Mit dem Fernglas sind natürlich keine Details auf Planeten zu erkennen, diese würden viel zu klein abgebildet. Aber offene Sternhaufen, Nebel, Galaxien sind wunderbar zu sehen. In einer lauen Sommernacht durch die Milchstraße streifen, gehört zu den schönsten Beschäftigungen, die man sich vorstellen kann.

Es kommt dabei gar nicht so sehr darauf an, was für ein Fernglas Sie verwenden. Ein 10×50 oder 12×50 Fernglas bietet schon tolle Erlebnisse. Großferngläser mit 70-100mm Öffnung sammeln aber einfach noch mehr Licht. Genau genommen sammelt ein 70mm Fernglas fast doppelt so viel Licht wie ein 50mm Fernglas. Ein Fernglas mit großer Öffnung und hoher Vergrößerung hat außerdem noch einen Vorteil: das Auflösungsvermögen. Das kann zum Beispiel ein Gewinn bei der Beobachtung von Doppelsternen sein.

Doch welche Objekte können Sie am Frühlings und Sommerhimmel beobachten?

Wir haben für Sie einige Tipps zusammengestellt:

Die schönsten Objekte für einen Nighttrip mit Ihrem Fernglas

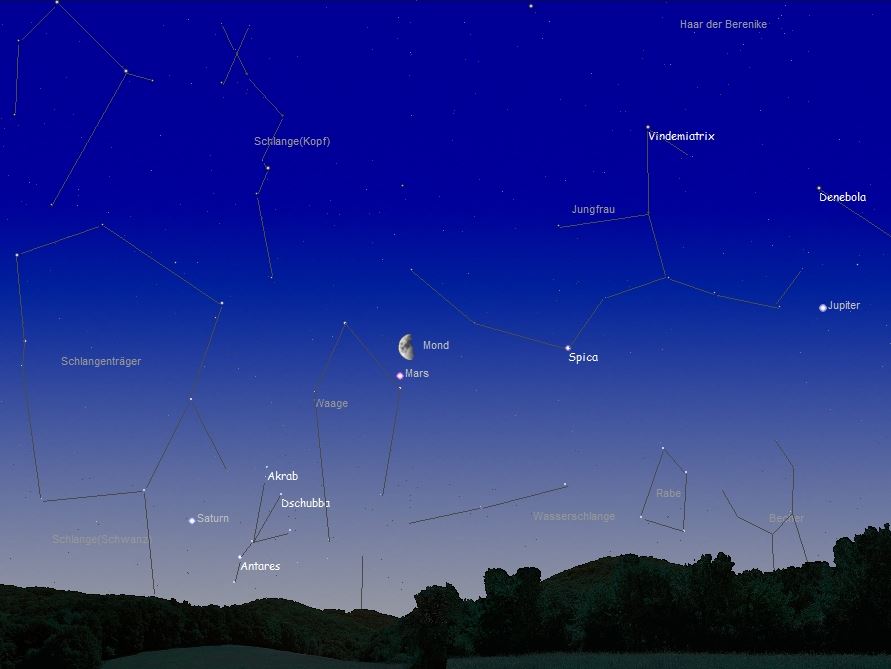

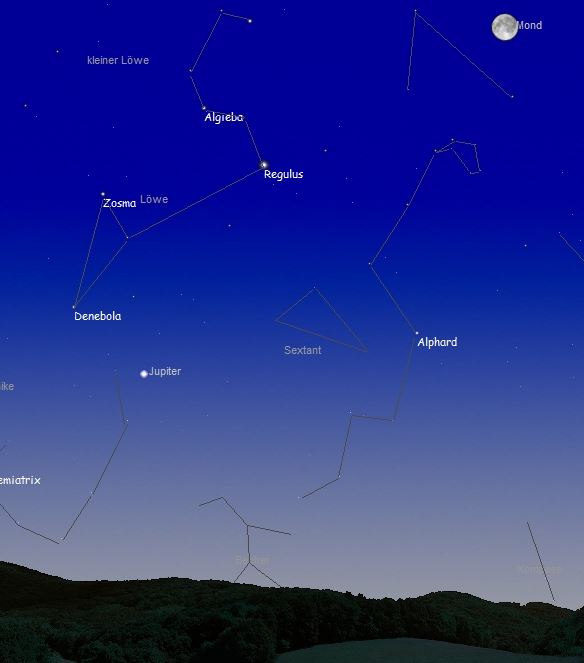

Blicken wir jetzt in den Abendstunden zum Himmel, sehen wir, wie sich die Wintersternbilder langsam verabschieden. Das Sternbild Orion ist im Südwesten zu sehen und geht gegen Mitternacht im Westen unter. Von Osten nähert sich aber schon der Frühlingsbote Löwe. Darunter sieht man auffällig den etwa -2mag hellen Jupiter. Noch in Horizontnähe lugt das komplette Sternbild Bootes mit dem hellen Stern Arkturus über die Landschaft.

Machen wir eine Nachtwanderung zu den schönsten Objekten für unsere Fernglasbeobachtung.

Der aktuelle Sternenhimmel (zum Vergrößern bitte anklicken). Die Sternkarten wurden mit der Software Stellarium erzeugt.

1. M45 Plejaden

Menschen, die sich nicht am Himmel auskennen verwechseln die Plejaden oft mit dem „Kleinen Wagen“. Tatsächlich kann man mit dem bloßen Auge eine Form erkennen, die an die Kastensterne des Wagens erinnern. Dieses Missverständnis ist mir bei öffentlichen Vorführungen in der Volkssternwarte etliche Male begegnet.

Die Plejaden gehören zu den wenigen Sternhaufen, die schon mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Genau gesagt sind 7 Sterne zu sehen, die sogar schon auf der ca. 4000 Jahre alten „Himmelsscheibe von Nebra“ eingezeichnet wurden. Die Beobachtungen dieses Sternhaufens reichen also bis in die frühe Bronzezeit zurück.

Die Plejaden ist ein grandioser Sternhaufen für ein Fernglas mit z.B. 10-facher Vergrößerung. Schon in einem kleinen 34mm oder 42mm Fernglas sehen Sie dutzende glitzernde Sterne, umrahmt von dem zarten Blau der hellen Hauptsterne. Wenn Sie jemanden für die Astronomie begeistern wollen, dann lassen Sie ihn die Plejaden durch ein Fernglas betrachten. Es gibt wohl kaum ein anderes Objekt mit diesem „WOW-Effekt“.

Die Plejaden sind schon im kleinen Fernglas zu sehen, der Reflexionsnebel ist allerdings nur auf Fotos erkennbar.

2. Offener Sternhaufen M35

Der offene Sternhaufen im Sternbild Zwillinge ist das berühmteste Objekt des Sternbildes. Er ist etwa 3000 Lichtjahre entfernt und besitzt eine Ausdehnung von 24 Lichtjahren. In dunklen Nächten können wir das 5,1mag helle Objekt als diffuses Nebelchen ausmachen.

Mit dem Fernglas nähert man sich am besten vom 3,3 mag hellen Stern η in nordwestlicher Richtung. Wenn Sie den Stern η ein wenig dezentral im Gesichtsfeld positionieren, sollten Sie M35 schon am Rand erkennen. Mit einem Fernglas sehen wir 20-50 Sterne, die nicht mehr wie ein Nebelfleck erscheinen, sondern aufgelöst und wunderschön.

Das Sternbild Zwillinge mit dem offenen Sternhaufen M35

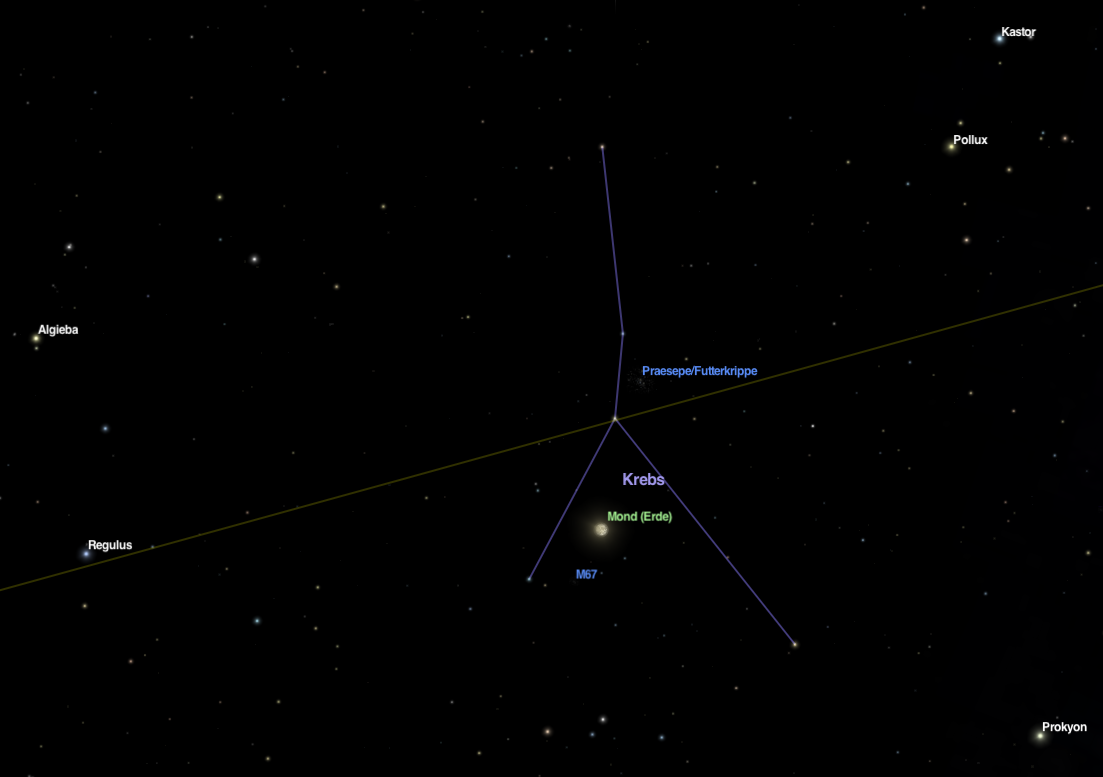

3. Offener Sternhaufen M44

Der etwa 610 Lichtjahre entfernte Sternhaufen M44 trägt die schön klingenden Namen Prasaepe, himmlische Futterkrippe oder Bienenstockhaufen. Tatsächlich ist er nach den Plejaden der zweithellste Sternhaufen und liegt der Erde am nächsten. In dunklen Gebieten kann man Praseape mit dem bloßen Auge erkennen, doch erst im Fernglas in Einzelsterne auflösen. Schon Galileo Galilei zählte 1609 mit seinem kleinen Teleskop 40 Sterne.

Mit Ihrem Fernglas ist allerdings deutlich mehr zu sehen: Ab einem 10×50 Fernglas erkennen Sie 45 und mehr Sterne. Im Fernglas wirkt der Haufen sogar schöner als im Teleskop. Wie findet man den Haufen? Ziemlich in der Mitte des Sternbildes Krippe, zwischen dem nördlichen und südlichen Esel. Das sind zwei 4,7 bzw. 3,9mag helle Sterne, die mit M44 ein Dreieck bilden.

Man vermutet, dass der etwa 700 Millionen Jahre alte und 17 Lichtjahre ausgedehnte Haufen zusammen mit dem bekannten Sternhaufen der Hyaden entstand. Früher galt der Sternhaufen als Indiz für schlechtes Wetter. Denn wenn man den Bienenstockhaufen mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen konnte, so hieß es, würde schlechtes Wetter aufziehen.

Klingen himmlische Futterkrippe oder Bienenstockhazfen nicht viel schöner als M44?

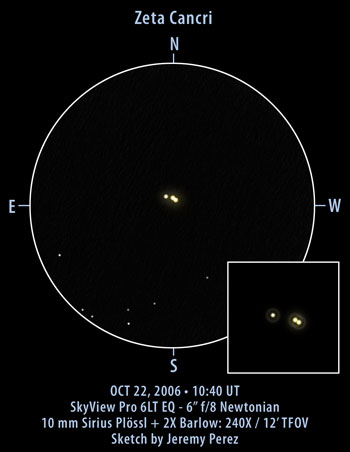

4. Doppelstern Reiterlein

Den bekanntesten Doppelstern finden Sie im Sternbild des Großen Wagens. Der mittlere Deichselstern ist auch als Reiterlein bekannt, weil der Stern Alkor auf dem hellen Mizar zu reiten scheint. Das Reiterlein ist ein Augenprüfer für Beobachter mit hervorragender Sehschärfe, und steht in einem Abstand von 12 Bogenminuten.

Alkor und Mizar bilden einen optischen Doppelstern, den Sie schon in einem sehr kleinen Fernglas bewundern können. Beide Sterne erscheinen zwar wie ein Doppelstern, gehören aber wahrscheinlich nicht zusammen. Mit einem 20×80 Fernglas entdecken Sie eine Überraschung: Mizar besitzt ein eigenes Doppelsternsystem. Auf ein Stativ gesetzt erkennen Sie die zweite Komponente.

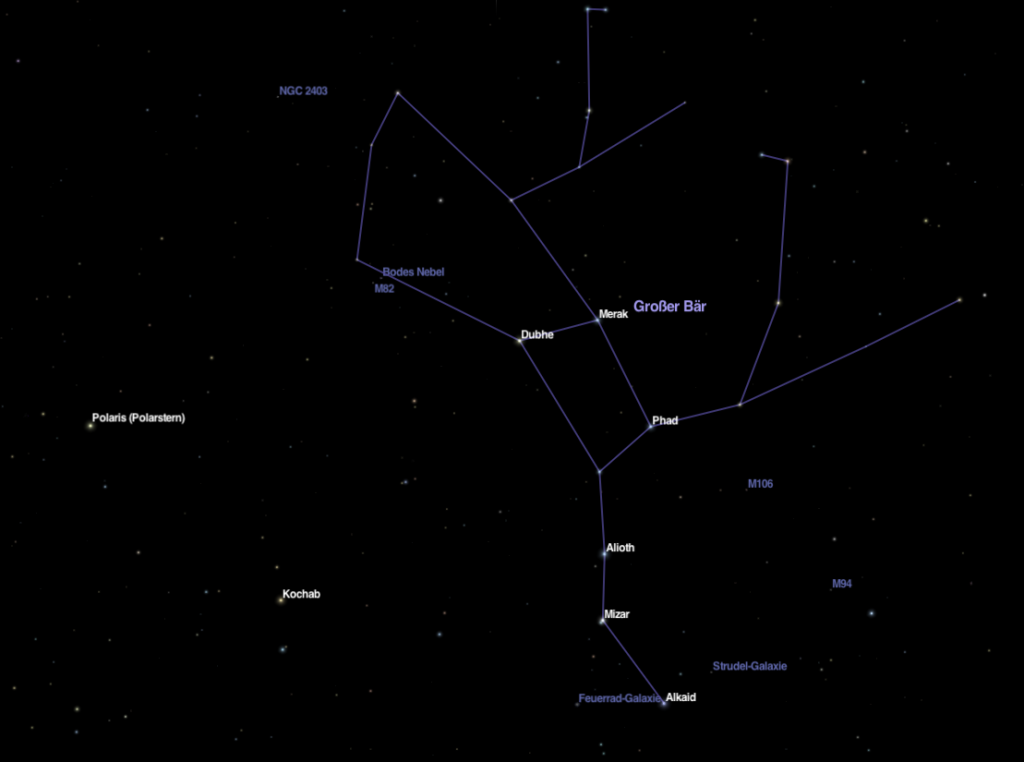

5. Galaxienpaar M81/82

Normalerweise ist der Frühling die klassische Galaxienzeit, doch ein gibt ein Duo, das immer zu sehen ist: die beiden wechselwirkenden Galaxien M81 und M82. Das Besondere: Sie liegen in der Reichweite für Ihr Fernglas. Mit einem Gesichtsfeld von 6° bis 7° ist das Finden nicht schwer, dennoch liegt das Galaxienpaar in einer Region abseits von hellen Sternen.

Nähern Sie sich dem Objekt am besten über zwei Kastensterne des Großen Wagens: Phekda und Dubhe. Phekda ist der linke untere Kastenstern und Dubhe der rechte Obere. Wenn Sie eine gedachte Line von Phekda zu Dubhe und weiter hinaus führen, treffen Sie nach ca. 2 Fernglas-Gesichtsfeldern auf M81 und M82. M82 ist die Auffälligere der Beiden und mit 8,6mag Helligkeit im Fernglas sofort erkennbar. Man nennt sie auch „Zigarrengalaxie“, weil ihre Form in der Mitte etwas dicker und an den Enden spitz zulaufend erscheint. Eben wie bei einer Zigarre. Verantwortlich für das Aussehen scheint M81 zu sein, beide Galaxien sind vor etwa 500 Millionen Jahren zusammengestoßen.

Übrigens: M81 und M82 stehen zueinander in einer Entfernung von 100.000 Lichtjahren. Rein von der Größe ausgehend würde also unsere Milchstraße den Raum zwischen ihren beiden Kollegen genau ausfüllen. (Weitere Infos über den Großen Wagen finden Sie im Artikel: Tipps zum Wochenende: Der Große Bär und seine Zigarre meines Kollegen Stefan Taube)

Zwei schöne Objekte: Das Reiterlein auf dem mittleren Deichselstern und das Galaxienpaar M81/M82

6. Im Löwn: Regulus

Der Hauptstern des Sternbild Löwen ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Wussten Sie, dass er auch ein Doppelstern ist? Aber das Beste: Sie können ihn mit Ihrem Fernglas beobachten.

Regulus ist etwa 3,5-mal größer als die Sonne und ein blau-weißer Stern mit einer Oberflächentemperatur von 12.000 Kelvin. Der 77 Lichtjahre entfernte Stern rotiert in nur 15 Stunden um seine eigene Achse, deswegen ist er auch deutlich abgeplattet. In 175″ Abstand finden wir seinen 8mag hellen orangefarbenden Begleiter, der zum Beispiel mit einem 10×50 Fernglas zu sehen ist.

Regulus gehört zu den wenig beachteten Doppelsternen

7. Jupiter mit seinen Monden

Am 8. März wurde Jupiter der Planet der ganzen Nacht, denn er steht diesen Monat in Opposition zur Sonne. Jetzt ist der größte Planet unseres Sonnensystems am besten zu beobachten. Bereits wenn es dämmert, sehen wir ihn östlich, etwa 9° unterhalb des Sternbildes Löwen.

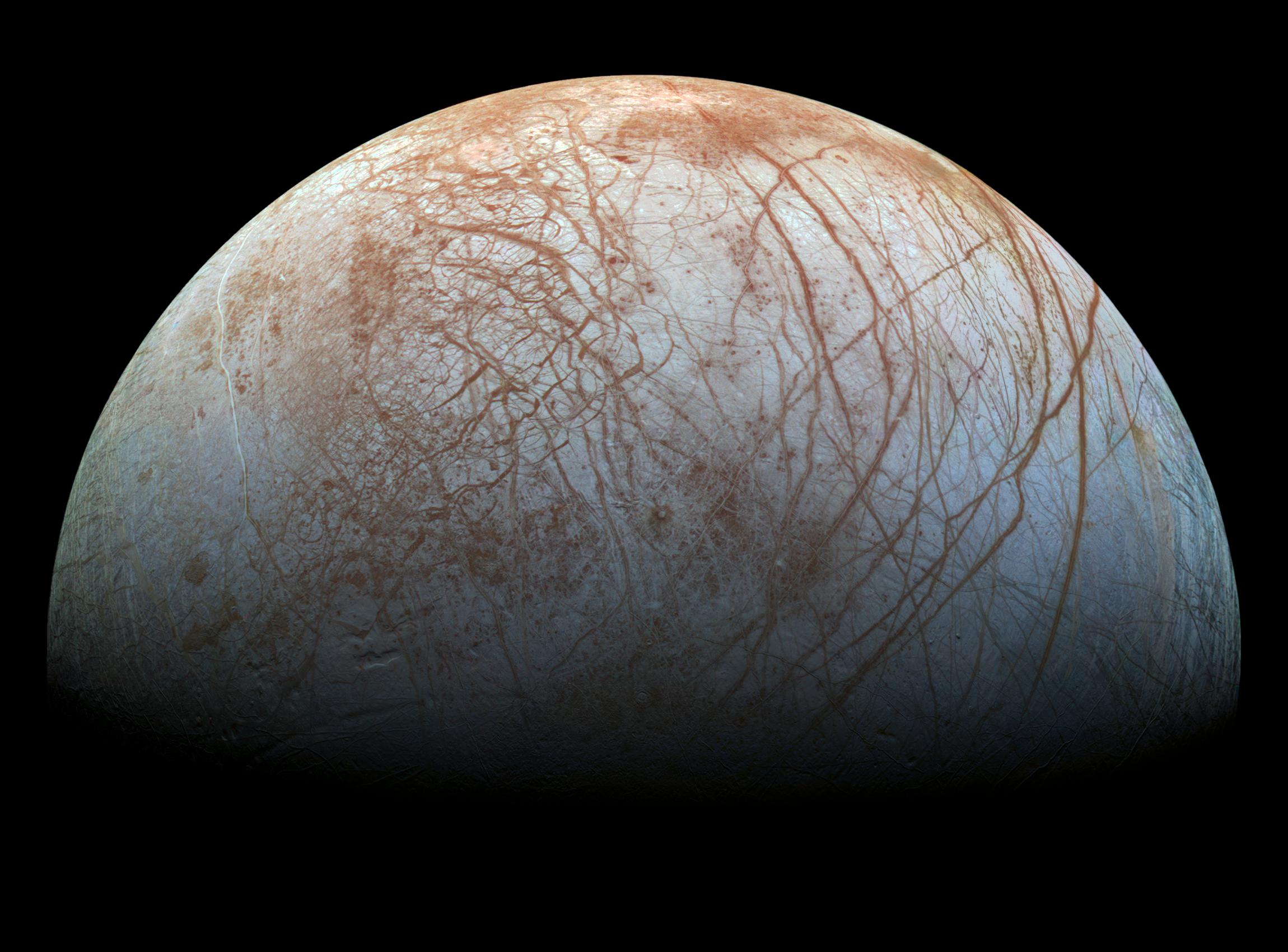

Normalerweise ist der König unter den Planeten ein optimales Objekt für ein Teleskop. Doch auch für Ihr Fernglas ist Jupiter fantastisch. Wenn Sie einen stabilen Stand einnehmen, sehen Sie ganz zart die beiden Wolkenstreifen. Interessant für das Fernglas ist der „Tanz der Jupitermonde“. Die vier galileischen Monde Ganymed, Io, Kallisto und Europa sehen im Fernglas wie ein eigenes kleines Sonnensystem aus, das man von außen betrachtet. Sie benötigen zwischen 1,8 und 16 Tagen, um den Planeten einmal zu umkreisen.

Nehmen Sie sich am besten vor jede Nacht einen kurzen Blick auf den Jupiter zu werfen. Dann nämlich sehen Sie, wie sich die Position der Jupitermonde geändert hat.

Einige interessante Jupitermondstellungen:

9.3 Kallisto Europa Jupiter Io Ganymed (Monde stehen schön symmetrisch rechts und links neben Jupiter)

14.3 Kallisto Ganymed Io Eoropa Jupiter

18.3 Jupiter Europa Io Kallisto Ganymed

25.3 Jupiter Kallisto Europa Io (in schöner Dreiergruppe) Ganymed

28.3 Kallisto Ganymed Europa Io Jupiter

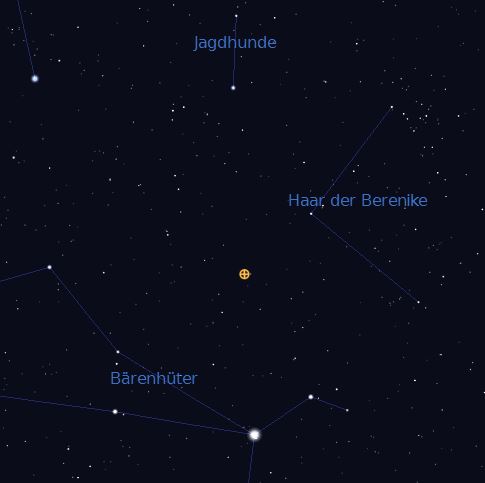

8. Kugelsternhaufen M3

Fast genau auf halber Strecke zwischen dem Hauptstern Arktur im Bootes und Cor Caroli in den Jagdhunden, finden Sie den Kugelsternhaufen M3. Denken Sie sich einfach eine Line, die die beiden Sterne verbindet, bewegen Sie sich zu Mitte und schon haben Sie das Objekt.

Kugelsternhaufen sind von Natur aus kompakte und weit entfernte Objekte. Im Fernglas erscheinen sie nur als diffuse und nicht aufgelöste Kügelchen. Deswegen sind sie aber nicht weniger interessant. Ich bin der Meinung, dass erst das Wissen hinter dem Objekt die Beobachtung wirklich spannend macht. M3 besitzt rund 500.000 Sterne, ist 30.000 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser von 125 Lichtjahren. Nahezu 200 Sterne innerhalb von M3 sind Veränderliche. Das ist ein Rekord, denn in keinem Kugelsternhaufen wurden bisher mehr veränderliche Sterne entdeckt.

Vorbote des Frühlings: Kugelsternhaufen M3

9. Offener Sternhaufen Mel111

Schon seit der Antike beobachtet man den offenen Sternhaufen Melotte 111 im Sternbild Haar der Berenike. Die Mythologie erzählt, dass die goldenen Locken von Königin Berenice von den Göttern an den Himmel gesetzt wurden.

Mit dem bloßen Auge sieht man etwa 12 Sterne, in einem kleinen Fernglas (z.B. einem 7×50 Fernglas) entdecken Sie dagegen gut 35 Sterne. Die Vergrößerung darf nicht zu hoch sein, da sonst der Haufencharakter verloren geht. Den Haufen finden Sie direkt unterhalb des 4,3mag hellen Sterns γ Com.

Noch ein paar Daten: Der Haufen ist etwa 290 Lichtjahre entfernt und besitzt ein Alter von 500 Millionen Jahren. Mel 111 wurde als Bewegungshaufen klassifiziert, weil sich alle Begleiter zusammen in eine Richtung bewegen.

Melotte 111: Den schönsten Eindruck bietet ein Fernglas mit 7-8-facher Vergrößerung.

10. Herausforderung: Galaxie M98

Die Sternbilder Jungfrau und Haar der Berenice sind im Frühling besonders interessant. In dieser Region finden wir unzählige Galaxien, denn wir blicken in das Reich des riesigen Virgo-Galaxienhaufen, der ein Nachbar der Lokalen Gruppe ist. Für einen Feldstecher ist diese Region gleichzeitig ein Test und eine Herausforderung. Jetzt müssen Sie versuchen alles aus Ihrem Instrument „herauszuquetschen“. Ein dunkler Standort in einer Nacht guter Transparenz ist für die Galaxienbeobachtung selbstverständlich. Nehmen Sie zum Beispiel die Galaxie M98 im Sternbild Haar der Berenike aufs Korn. Sie besitzt eine Helligkeit von 10,1 mag und liegt durchaus in der Reichweite von Großferngläsern mit 70mm, 80mm oder 100mm Öffnung.

Zum Aufsuchen nehmen Sie sich zum Beispiel den „Atlas für Himmelsbeobachter“ oder alternativ den hervorragenden „Pocket Sky Atlas“ zur Hand. Da hier wenige Orientierungspunkte zu finden sind, kann allein das Finden schwierig werden. Am besten beginnen Sie die Suche bei Denebola, dem Schwanzstern des Löwen. Bewegen Sie sich nun östlich in die Richtung des Sterns Vindemiatrix im Sternbild Jungfrau, aber nicht mehr als 1-1,5 Blickfelddurchmesser Ihres Feldstechers. Jetzt sollte M98 schon am Rand zu sehen sein. Ob Sie schon zu weit gewandert sind, zeigt Ihnen eine kleine Sternkette, die auch als „Großes T“ bekannt ist. Markant ist ein 5 mag heller Stern, der einen Vollmonddurchmesser abseits von M98 zu sehen ist.

Das Fernglas für Ihre Beobachtungen

Ihnen fehlt noch das richtige Instrument? Unser Sortiment bietet Ihnen über 1000 Ferngläser von 40 Marken.

Ob 50mm oder 150mm Öffnung: Eine riesige Auswahl von Feldstechern für astronomische Beobachtungen bietet die Ihnen die Marke Omegon. Schauen Sie doch einfach mal bei den Nightstar, Brightsky oder den brandneuen Argus Großferngläsern vorbei. Ferngläser mit Vergrößerungen über 10-fach sind nur schwer eine lange Zeit aus der Hand zu halten. Solche Instrumente setzen Sie am besten auf ein geeignetes Stativ, wie z.B. auf die Titania oder Omgon Pro Serie.