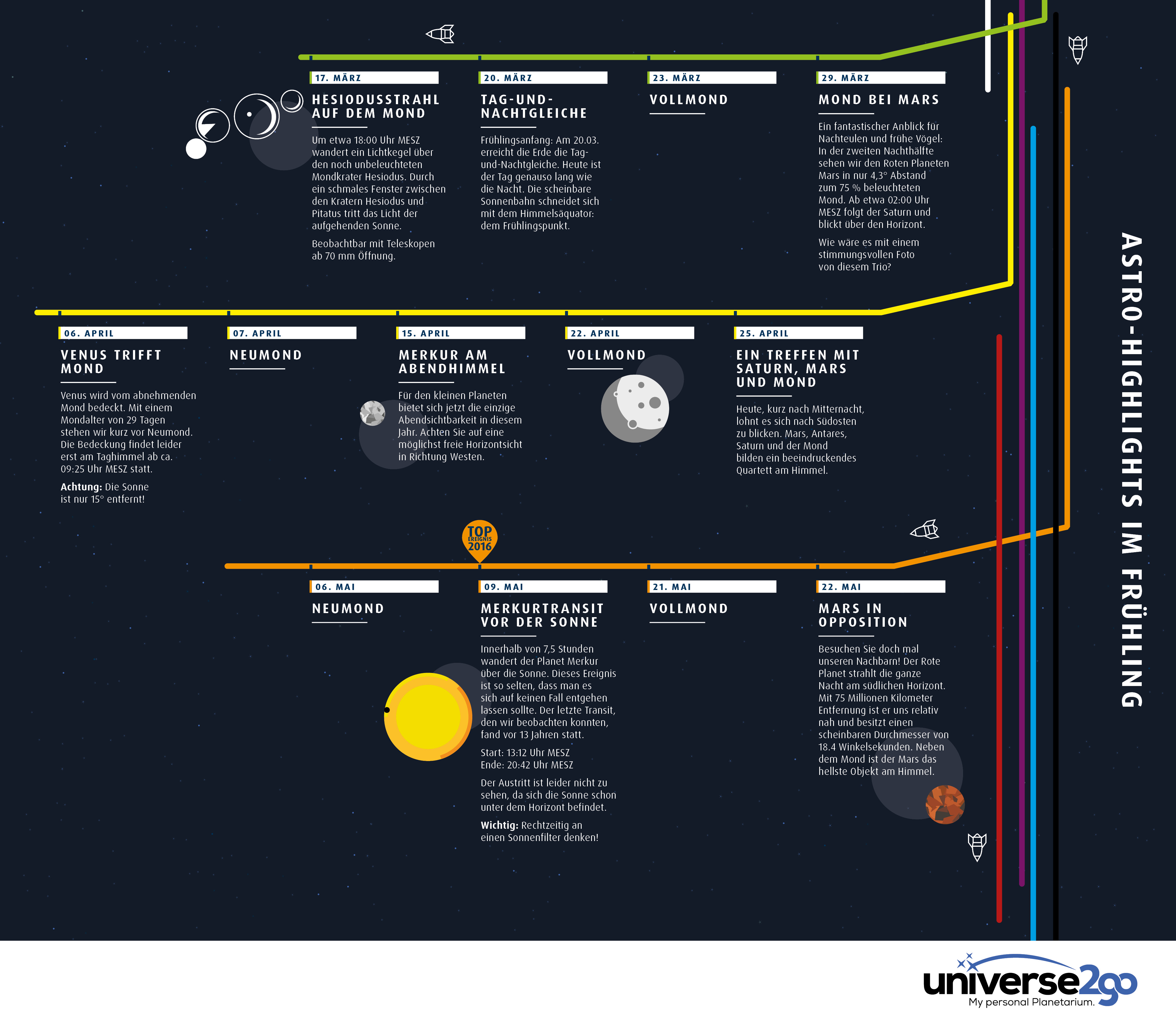

Es gibt ein paar Zahlen aus der Astronomie, die gehören einfach zur Allgemeinbildung. Eine davon ist die Entfernung des Mondes zur Erde. Wenn Sie sich dafür 384.000 Kilometer einprägen, liegen Sie ganz gut.

Dieser Wert gibt allerdings nur die mittlere Entfernung des Mondes an. Seit Johannes Kepler (1571-1630) wissen wir, dass sich die Himmelskörper nicht auf Kreis-, sondern auf Ellipsenbahnen um ihr Zentralgestirn bewegen. Dadurch variiert auch der Abstand des Mondes zur Erde. Besonders eindrücklich ist es, wenn sich der Mond zur Zeit seiner Vollmondphase im erdnächsten oder dem erdfernsten Punkt befindet. Die Abbildung unten zeigt den Unterschied, simuliert mit der Planetariumssoftware Stellarium.

Links sehen wir den Vollmond in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das rechte Bild zeigt den Vollmond am 14. November diesen Jahres. Dann wird er zur Vollmondphase am erdnächsten Punkt stehen. In Zahlen ausgedrückt: Derzeit befindet sich der Mond etwas über 407.000 Kilometer von der Erde entfernt, am 14. November sind es hingegen nur 357.000 Kilometer. Übrigens: Der erdnächste Punkt der elliptischen Mondbahn wird Perigäum genannt, der erdfernste Apogäum. Derzeit ist also der Mond im Bereich seines Apogäums.

Für Sonnenfinsternisbeobachter ist es wichtig zu wissen, ob der Mond zum Zeitpunkt der Finsternis nahe dem Apogäum oder dem Perigäum steht. Ist der Mond von der Erde zu weit entfernt, kann er nämlich die Sonnenscheibe nicht komplett abdecken. Die Finsternis ist dann ringförmig.

Mit dem bloßen Auge ist der Unterschied zwischen dem besonders kleinen und dem großen Vollmond nicht zu erkennen. Wenn Sie den Vollmond aber regelmäßig mit der gleichen Optik und Kamera fotografieren, können Sie die Unterschiede sehen.

Der Mond steht zu dieser Jahreszeit nicht besonders hoch am Himmel. Durch die flache Ekliptik bleibt er beim Aufgang lange nahe am Horizont. Hier zeigt sich ein weiteres Phänomen, das psychologischer Natur ist, nämlich die sogenannte Mondtäuschung. Die Täuschung besteht darin, dass der Mond in Horizontnähe viel größer zu sein scheint als dann, wenn er zu einer späteren Uhrzeit hoch am Himmel steht.

Dass es sich um keinen astronomischen Effekt, sondern um Wahrnehmungspsychologie handelt, kann man leicht beweisen, indem man den Mond fotografiert: Wenn er langsam hinter einem Berg am Horizont aufsteigt, sein Licht womöglich durch den Bergwald leuchtet, erscheint er riesengroß. Das muss natürlich fotografiert werden! Auf dem Foto wirkt die Szenerie dann aber eher enttäuschend. Noch einfacher kann man sich von der Illusion überzeugen, indem man den Mond mit dem Daumen des ausgestreckten Fingers abdeckt. Das Abdecken geht beim Mondaufgang genauso gut, wie um Mitternacht, wenn der Mond hoch am Himmel steht und zeigt so, dass der Mond seine Größe nicht geändert hat.

Es würde den Rahmen sprengen, hier zu erläutern, welche Erklärungsansätze es für diese optische Täuschung gibt. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie bitte bei Wikipedia den Beitrag zur Mondtäuschung.

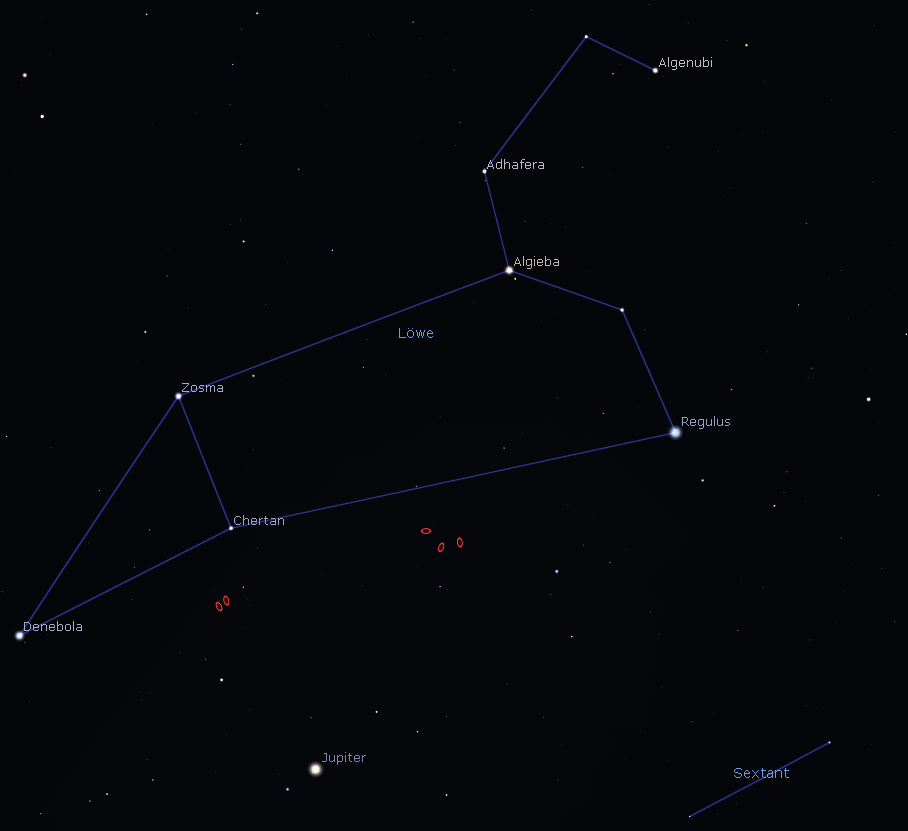

Völlig ungestört vom Mondlicht strahlt Jupiter im Sternbild Löwe hoch am Südhimmel.

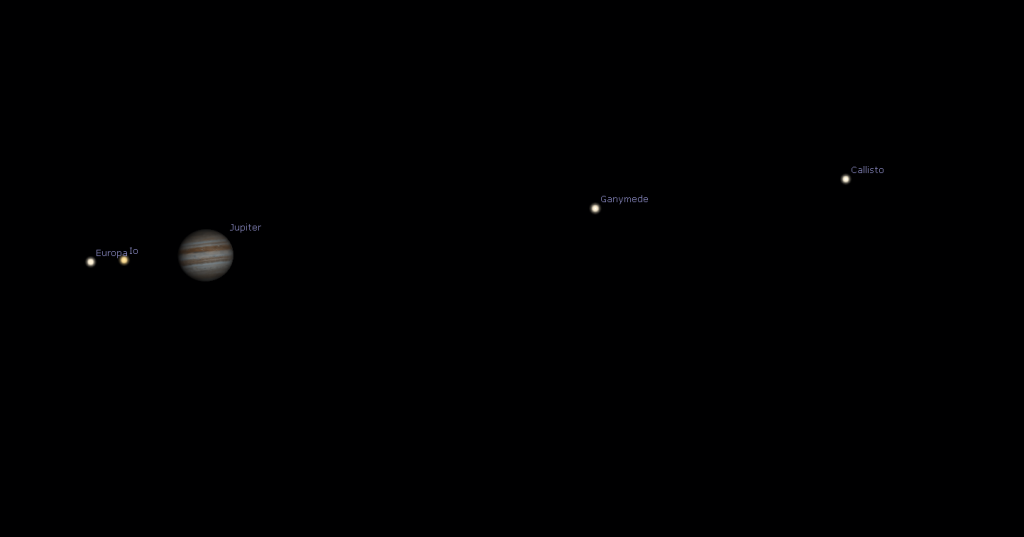

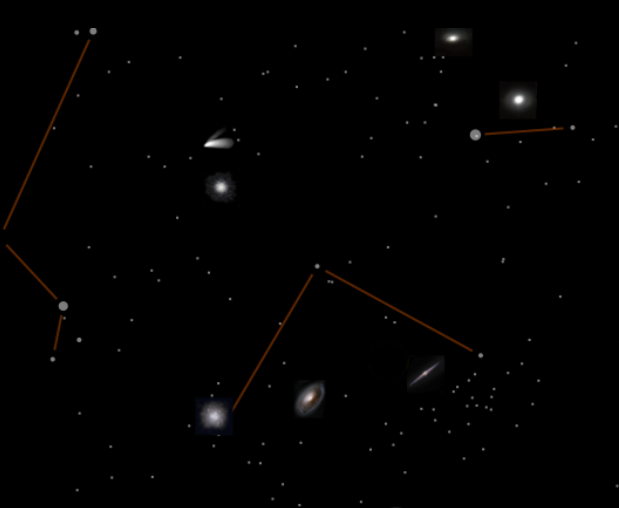

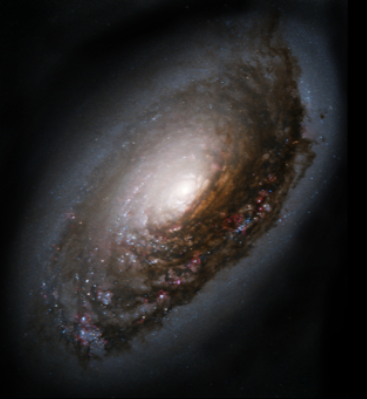

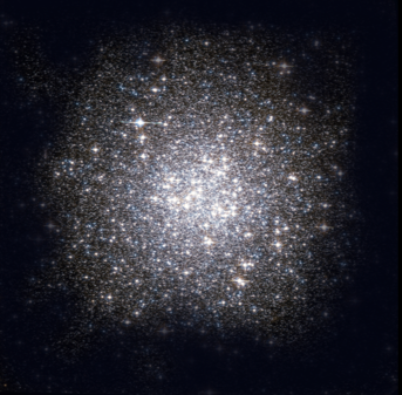

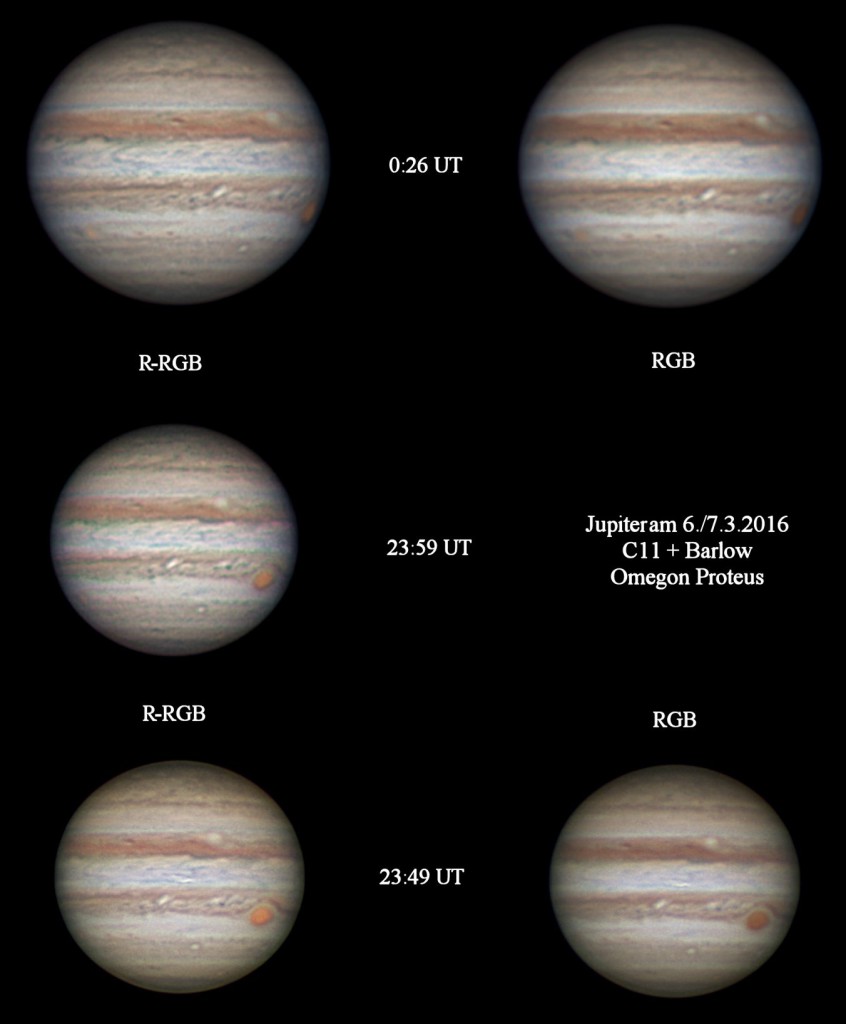

Jupiter ist noch immer ein sehr lohnendes Objekt für jede Optik. Schon im Fernglas können Sie seine vier großen Monde als helle „Sternchen“ erkennen, die auf einer Linie links und rechts von dem Gasriesen stehen. Diese Monde sind wirklich groß. Kallisto, der äußerste der vier, ist fast so groß wie der Planet Merkur. In den folgenden Nächten können wir beobachten, wie Kallisto sich immer weiter von Jupiter entfernt und so fast schon wie ein eigener Stern wirkt. Am Sonntag kehrt er dann von seinem Ausflug wieder Richtung Jupiter zurück.

Ganz nahe an Jupiter sehen wir die Monde Io und Europa, die sich langsam auf die Jupiterscheibe zubewegen. Io ist der innerste der vier Monde und daher auch der schnellste. Er erreicht Jupiter in der zweiten Nachthälfte von Freitag auf Samstag um 1:53 Uhr MESZ und zieht vor der Planetenscheibe vorbei. Europa folgt um 4:12 Uhr.

Es besteht übrigens durchaus noch die Möglichkeit, den Planeten Merkur am Abendhimmel zu sehen. Die beste Zeit dafür war zwar zwischen dem 10. und 19. April, doch empfiehlt das Kosmos Himmelsjahr, es ruhig noch bis zum 25. April zu versuchen. Viel Erfolg!