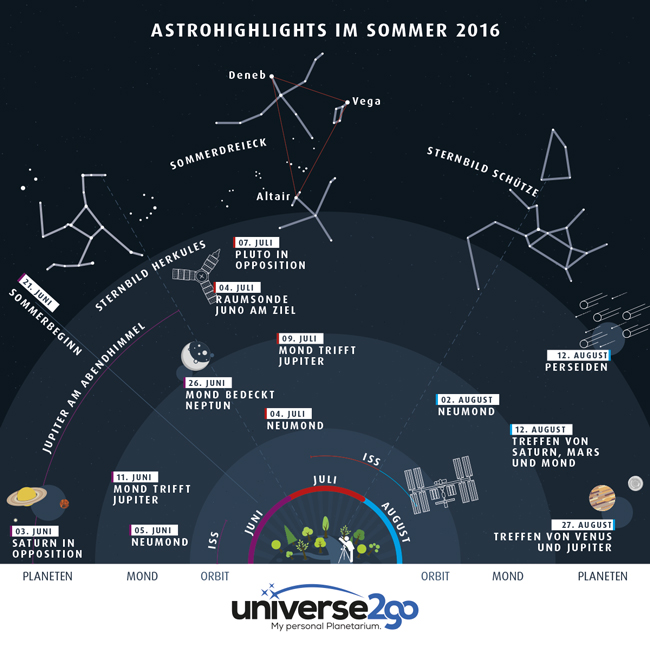

Was gibt es in den lauen Nächten des Sommers am Himmel zu entdecken? Das zeigt Ihnen die brandneue Infografik: „Highlights am Sommerhimmel 2016“. Ein schneller Blick genügt und Sie wissen sofort, was in den Monaten Juni bis August am Himmel passiert.

Wenn Sie die Infografik auf Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie hierzu gerne den folgenden Code nutzen:

Nähere Infos zu jedem Highlight auf der Grafik finden Sie im weiteren Text.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Beobachten und einen interessanten und warmen Sommer 2016!

Juni

Jupiter im Juni am Abendhimmel

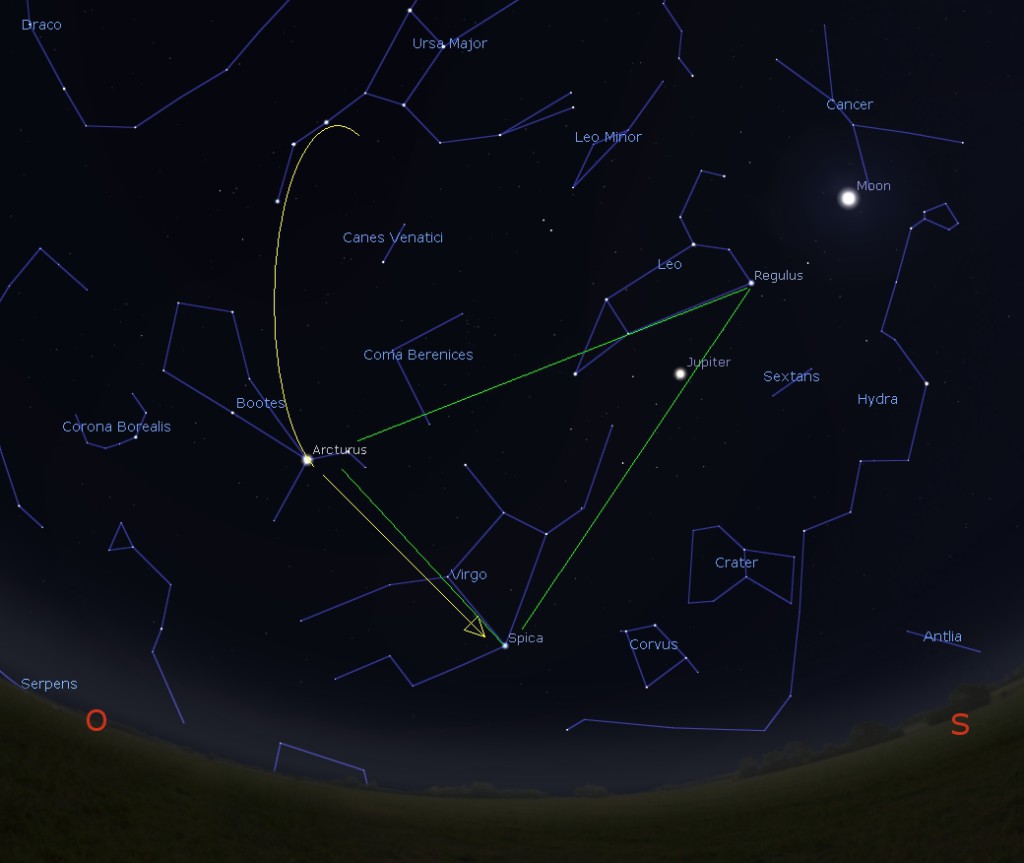

Letze Gelegenheit: Ein Treffen mit Jupiter am Abendhimmel. Jetzt glänzt der größte Planet unseres Sonnensystems nach Sonnenuntergang im Westen. Ein Durchmesser von 35″ Bogensekunden sind genug, um im Teleskop Details zu erkennen. Zum Beispiel die Wolkenbänder und den berühmten Wirbelsturm „Großer Roter Fleck“. Oder die Jupitermonde. Jupiter ist im Juni noch gut am Abendhimmel zu sehen, erst Ende Juli verschwindet er wieder.

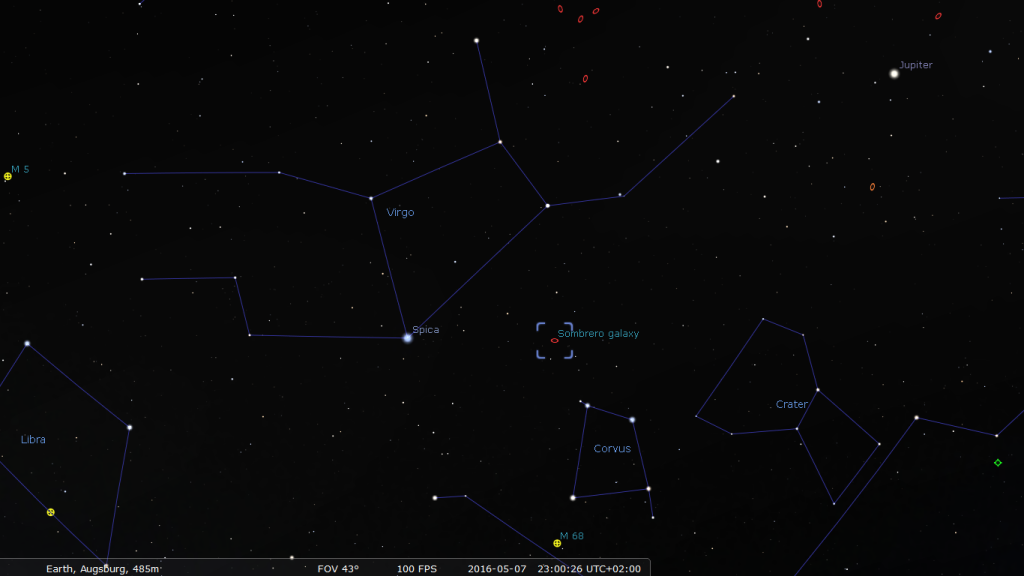

3.6. – Saturn in Opposition, weite Ringöffnung, Schlangenträger

Am 03. Juni steht der Planet Saturn in Opposition und ist die ganze Nacht zu sehen. Von der Erde ist er jetzt 1.350 Millionen Kilometer entfernt und bietet uns einen perfekten Eindruck. Saturn begeistert uns mit einem sehr weit geöffneten Ring von 26 Grad. Der Gasriese geht um ca. 21:00 Uhr auf und bietet zusammen mit Mars und Antares eine wunderschöne Konstellation.

11.6. – Mond trifft Jupiter

In der Dämmerung lohnt sich der Blick nach Westen. Dort sehen Sie den zunehmenden Mond und oben rechts den glänzenden Jupiter. Beide Himmelskörper stehen heute Abend in einem Abstand von nur 2°. Eine Kamera, ein Teleobjektiv und ein klarer Dämmerungshimmel. Und schon ist alles bereit für ein einmaliges Foto.

21.6. – Sommerbeginn

Am 21. Juni ist astronomischer Sommeranfang. Jetzt haben wir den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Genau genommen geht die Sonne um 21:22 Uhr unter und um 05:15 Uhr wieder auf. Richtig dunkel wird es in dieser Nacht aber gar nicht: Der Sternenhimmel erscheint immer dämmrig.

Die Erde befindet sich jetzt in der weitesten Entfernung zu Sonne. Doch durch die Erdneigung von 23,5° gegen die Ekliptik besitzt die Sonne einen sehr hohen Einstrahlwinkel. Es ist warm: Wir gehen zum Baden oder in den Biergarten – Sommer eben.

26.6. – Mond bedeckt Neptun

Am 26. Juni bedeckt der Mond den Planeten Neptun. Gegen 01:05 Uhr verschwindet er hinter der beleuchteten Mondscheibe und taucht um 01:33 Uhr hinter der unbeleuchteten Seite wieder auf.

Juli

4.7. – Raumsonde Juno am Ziel

Die Raumsonde Juno wurde am 05. August 2011 gestartet, nach einer fünfjährigen Reise erreicht sie am 04. Juli 2016 Jupiter. Sie schwenkt in eine polare Umlaufbahn und erforscht Jupiters Atmosphäre sowie seine Magnetfelder. Nach Missionsende, im Oktober 2017, wird die Sonde in der Jupiteratmosphäre zum Absturz gebracht.

7.7. – Pluto in Opposition

Einst war er ein Planet, doch nun ist er „nur noch“ ein Zwergplanet. Pluto steht am 7. Juli in Opposition und ist besonders gut zu sehen, falls man davon überhaupt sprechen kann. Denn der 2.374 Kilometer große Körper ist 4,4 Milliarden Kilometer entfernt und leuchtet mit nur 14,1 mag wie ein Teelicht zwischen den großen Planeten, die im Gegensatz zu Pluto wie Flagscheinwerfer daher kommen. Zu sehen ist er nur im großen Teleskop, doch selbst da unterscheidet er sich kaum von Sternen. Mit Universe2go erkennen Sie ihn dennoch in voller Größe. Ohne Teleskop und sogar mit dem Herz, das die Raumsonde Philae im letzten Jahr entdeckte.

9.7. – Mond trifft Jupiter

Nur 4,5° voneinander entfernt, begegnen sich der Mond und Jupiter heute Abend am Westhorizont.

12.7. – 14.8. – Raumstation ISS sichtbar

Die Internationale Raumstation ISS ist zwischen dem 12.7. und 14.8. am sichtbar. In den ersten Tagen nach dem 12.7. ist sie meist in den frühen Morgenstunden zu sehen. Gegen Ende Juli (ab etwa 25.7.) und im August sehen wir sie schon zu einer gemütlicheren Zeit in den Abendstunden bzw. in der ersten Nachthälfte. Nach dem Auftauchen wandert sie in etwa 2 Minuten über den Himmel.

August

12.8 – Treffen von Saturn, Mars und Mond bei Sternbild Skorpion

Treffen sich Mars, Saturn und Mond beim Antares heute Abend auf ein erfrischendes Radler für ein Schwätzchen über das Universum? Wohl kaum. Dennoch bietet das Zusammentreffen dieser Himmelskörper einen reizvollen Anblick. Aufgereiht auf der Perlenkette der Ekliptik finden wir sie am Abend des 12.8. in der Nähe von Antares, dem Hauptstern des Skorpions. Beobachtungen und Fotos von diesem Quartett lohnen sich ab 21:00 Uhr.

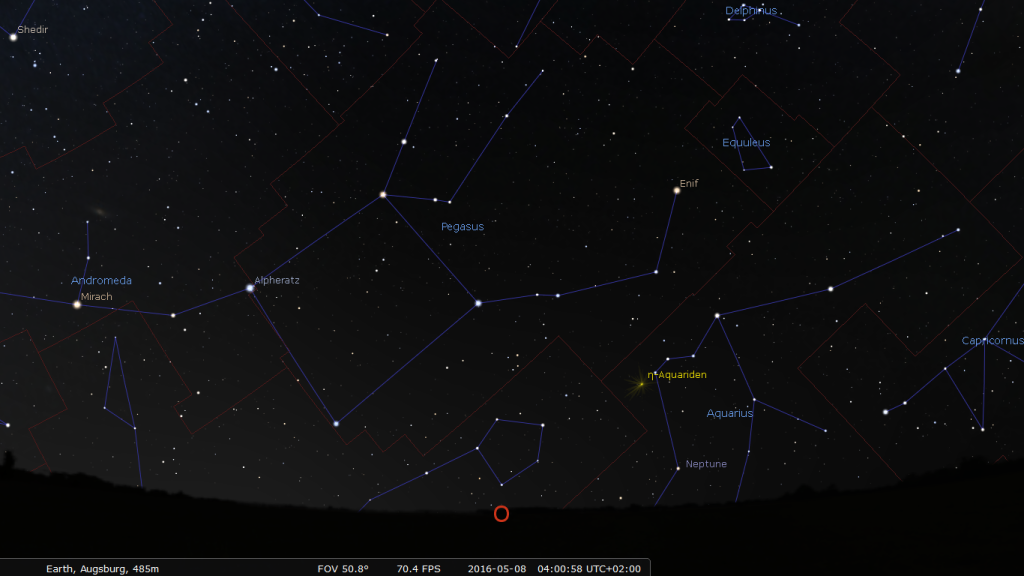

12.8. – Perseiden

In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht der Meteorstrom der Perseiden sein Maximum. Es regnen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von ca. 216.000 km/h durch unsere Atmosphäre donnern. Durchmachen oder lieber früh aufstehen? Wie auch immer: Das Maximum findet zwischen 22:00 Uhr und 4:00 Uhr statt. Anfangs stört der Mond die Beobachtung noch ein wenig, kurz nach Mitternacht geht er jedoch unter und wir genießen einen dunklen Himmel.

Diesen Meteorstrom verdanken wir dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, der auf seiner Bahn um die Sonne einen Teil seiner Masse verlor. Immer wenn die Erde im August die Bahn des Ursprungskometen kreuzt, schießen die Perseiden bei uns über den Himmel.

Dieses Jahr erwarten wir sogar noch mehr Meteore: Die Erde und die Bahn des Kometen rücken näher zusammen. Dadurch rechnen die Astronomen mit deutlich mehr Meteoren, als in den vergangenen Jahren. Wenn das nicht ein Grund zum Schauen ist?

27.8. – Treffen von Venus und Jupiter am Abendhimmel

Achten Sie an diesem Abend auf Jupiter und Venus. Diese beiden Planeten liefern sich am 27. August ein astronomisches Rennen. Dicht an dicht überholt Venus den Gasriesen und zieht nördlich knapp an ihm vorbei. Bevor wir jedoch ihre engste Begegnung mitbekommen, gehen die beiden um 21:45 Uhr am westlichen Horizont unter.

Gehen Sie am besten gleich in der Dämmerung mit einem Fernglas auf die Jagd, denn das brauchen Sie, um die beiden zu erkennen. Doch Achtung: Nicht in die Sonne blicken. Bitte erst beobachten, wenn die Sonne schon untergegangen ist.