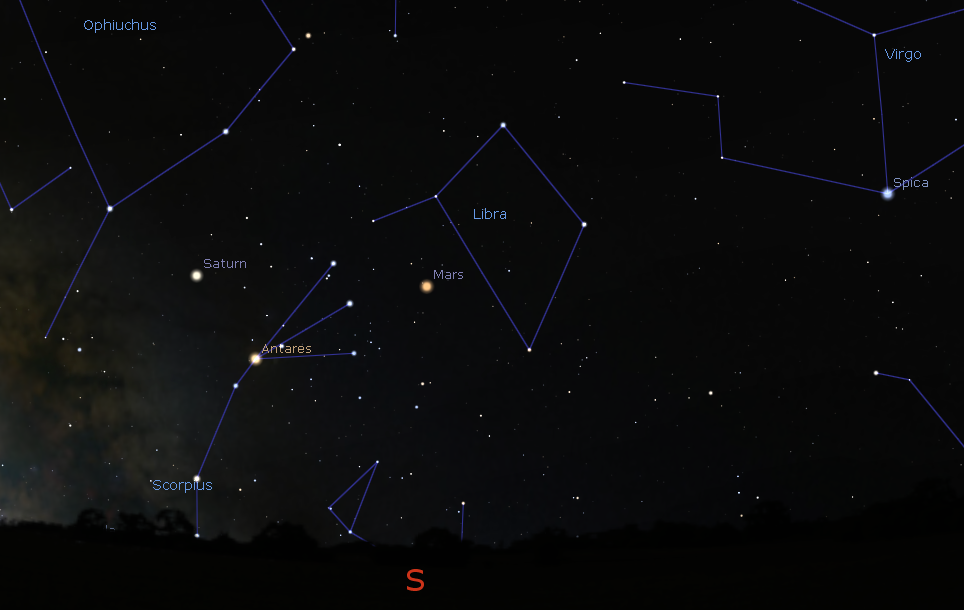

Den schönsten Anblick für das bloße Auge bietet am Nachthimmel noch immer das Trio Saturn, Mars und Antares. Der Stern Antares gehört zum Sternbild Skorpion, das einen schönen Hintergrund für das Treffen der drei hellen Himmelskörper abgibt:

Das Sternbild steht um 23:00 Uhr bereits tief im Südosten, eine kleine Nachtwanderung zu einem Hügel mit freiem Blick auf dem Horizont lohnt sich.

Im Sternbild Skorpion gibt es auch für Beobachter mit Fernglas und Teleskop viel zu sehen. Wir wollen aber hier unseren Ausgangspunkt von letzter Woche wieder aufnehmen. Vom Hantelnebel im kleinen Fuchs (Sternbild Vulpecula) braucht es nur einen kurzen Schwenk in Richtung Süden. Da grenzt das Sternbild Pfeil (lat.: Sagitta) an das Füchschen. Auch dieses Sternbild ist recht klein, doch ist es eines der wenigen Sternbilder, das so heißt, wie es aussieht. Daher kann man es in einer ausreichend dunklen Nacht recht einfach finden. Außerdem gehört Sagitta zu den klassischen Sternbildern. Viele alte Kulturen sahen in diesen Sternen einen Pfeil. Entsprechend viele Geschichten gibt es auch darüber, wer den Pfeil abgeschossen hat. So soll mit diesem Pfeil der Held Herakles den Adler erlegt haben, der Prometheus die Leber fraß. Herkules und Adler sind Sommersternbilder, die wir gemeinsam mit dem Pfeil am Himmel beobachten können.

In der mit Stellarium erzeugten Grafik unten sehen wir den Pfeil unterhalb des Füchschen und dem Hantelnebel. Zur Orientierung wurde in dem Ausschnitt auch noch der Stern Albireo im Sternbild Schwan erfasst. Albireo gehört zu den Sternen, die jeder regelmäßige Beobachter identifizieren können sollte und der so als Wegmarke dient.

In dem kleinen Sternbild Pfeil gibt es nur wenige Objekte, die auch kleineren Teleskopen zugänglich sind. Ein Objekt ist der in der Grafik gelb markierte Kugelsternhaufen Messier 71 (kurz: M71). Er befindet sich in circa 13.000 Lichtjahren Entfernung. Man kann M71 schon mit einem 7×50-Fernglas als diffusen Nebelfleck erkennen. Um den Nebel in einzelne Sterne aufzulösen, benötigt man aber schon ein Teleskop mit mittlerer Öffnung.

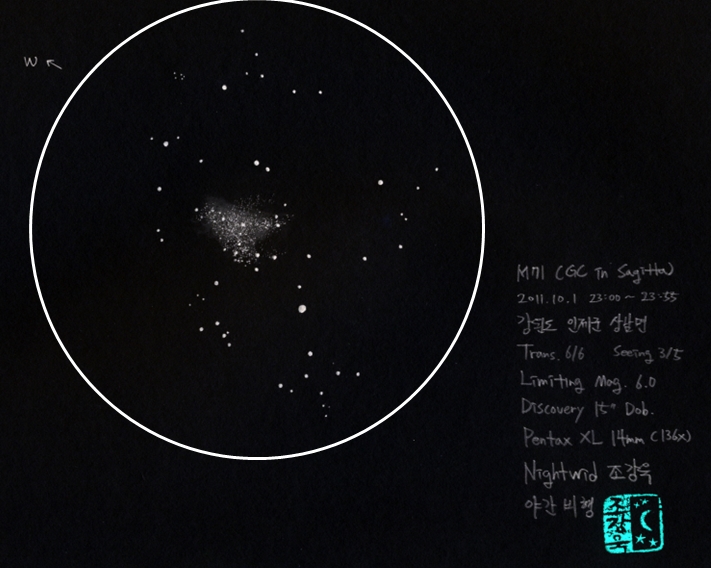

Messier 71 ist ein ungewöhnlicher Kugelsternhaufen, der Rätsel aufgibt. Er zeigt nicht die übliche Zunahme der Sterndichte zum Zentrum hin und wirkt auch nicht richtig rund, sondern eher dreieckig. Wie merkwürdig M71 im Okular aussieht zeigt am besten eine Zeichnung (Quelle: Astronomy Sketch of the Day):

Das Zeichnen astronomischer Objekte ist eine Kunst, die wieder mehr gepflegt werden sollte.

Erst auf langbelichteten Aufnahmen werden auch schwächere Sterne sichtbar. Dann sieht M71 doch wieder einem Kugelsternhaufen ähnlich. Für M71 lohnt sich der Einsatz langer Brennweiten, weshalb das Objekt durchaus anspruchsvoll zu fotografieren ist. Zahlreiche rote Sterne belohnen die Mühe.