Die Hans-Haffner-Sternwarte des Friedrich-Koenig-Gymnasium in Hettstadt ist die Sternwarte des Naturwissenschaftlichen Labors für Schüler am FKG e.V. und wird zusammen mit dem Lehrstuhl für Astronomie der Universität Würzburg betrieben. So wird die Sternwarte neben Schülerinnen und Schülern auch von Studierenden der Universität Würzburg im Rahmen von Vorlesungen, Seminaren und astronomischen Praktika genutzt.

Neben visuellen Beobachtungen und Astrofotografie wird an der Hans-Haffner-Sternwarte auch wissenschaftliche Forschung betrieben, in die Schüler wie Studenten eingebunden sind. Das Forschungsprojekt „Helligkeitsschwankungen aktiver Galaxienkerne“ veranschaulicht die fruchtbare Kooperation zwischen Schule und Forschung besonders gut. Dabei messen Schülerinnen und Schüler des Schülerlabors und Studenten der Astronomie gemeinsam mit Fachwissenschaftlern in regelmäßigen Abständen die Helligkeit der Zentren ausgewählter Galaxien. Diese Messungen ergänzen die Forschungsarbeit der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Mannheim, die mit dem MAGIC-Teleskopsystem auf La Palma dieselben Objekte im Gammastrahlenbereich untersucht.

Die Sternwarte wurde in den Jahren 2008 und 2009 von Schülern, Eltern und Lehrern des FKG selbst gebaut. Dabei wurden sie von zahlreichen Firmen und Betrieben der Region sowie von der Gemeinde Hettstadt tatkräftig unterstützt. Als einmalige Besonderheit dieser Sternwarte kann die Kuppel gelten. Diese wurde von den Schülerinnen und Schüler der Werksberufsschule der Koenig & Bauer AG zusammen mit deren Lehrern und Ausbildern entworfen und gebaut.

Um den Betrieb der Sternwarte noch weiter zu automatisieren und auch die Kuppel in das Steuerungssystem mit einzubeziehen, entschied man die Rotation der Kuppel zu automatisieren. Nach einigen Vorgesprächen und Besuch vor Ort wurde der Antrieb der Omegon Kuppel für diese Aufgabe ausgewählt.

Für den Umbau wurde vom Astroshop-Team, Michael Suchodolski und Hans Gerritsen, ein Tag vorgesehen. Die Arbeiten begannen mit der Montage des Zahnkranzes an dem Laufring der Kuppel.

Von der präzisen Montage des Kranzes hängt die spätere Laufgenauigkeit der Kuppel ab. Als nächster Schritt wurde die Antriebseinheit aufgebaut. Der Antriebsmotor bietet genug Leistung um auch diese schwere Kuppel gleichmäßig und, dank der Anlaufsteuerung, ruckfrei zu bewegen.

Als letzter Schritt wurde die Steuerung angeschlossen. Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle zwischen der Montierung, dem Teleskop und der Kuppel. Durch diese Einheit wird das System remotefähig.

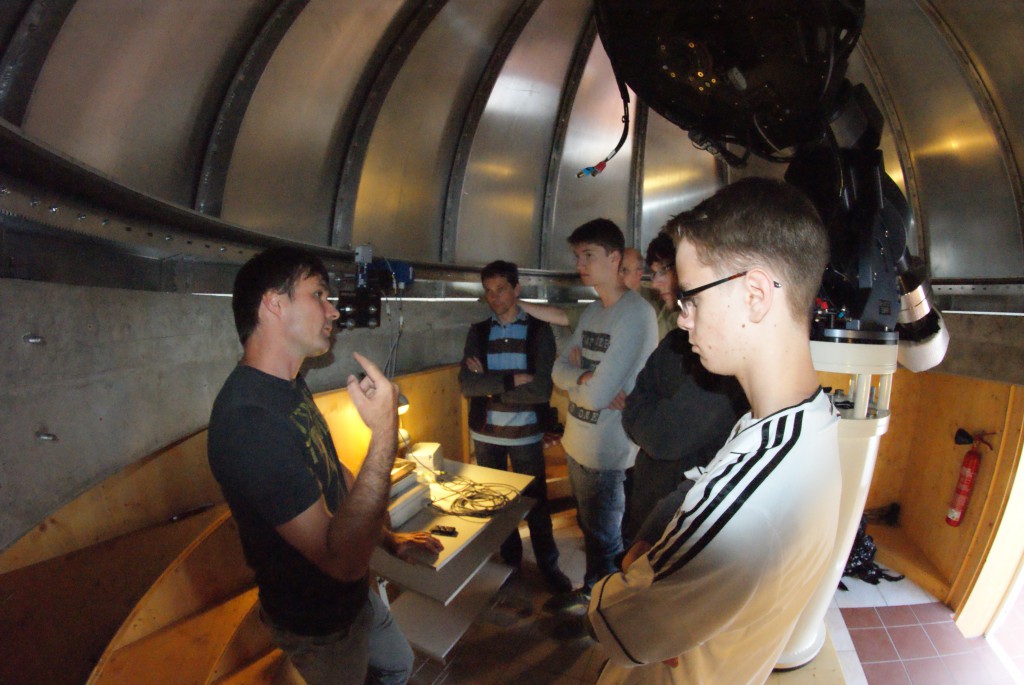

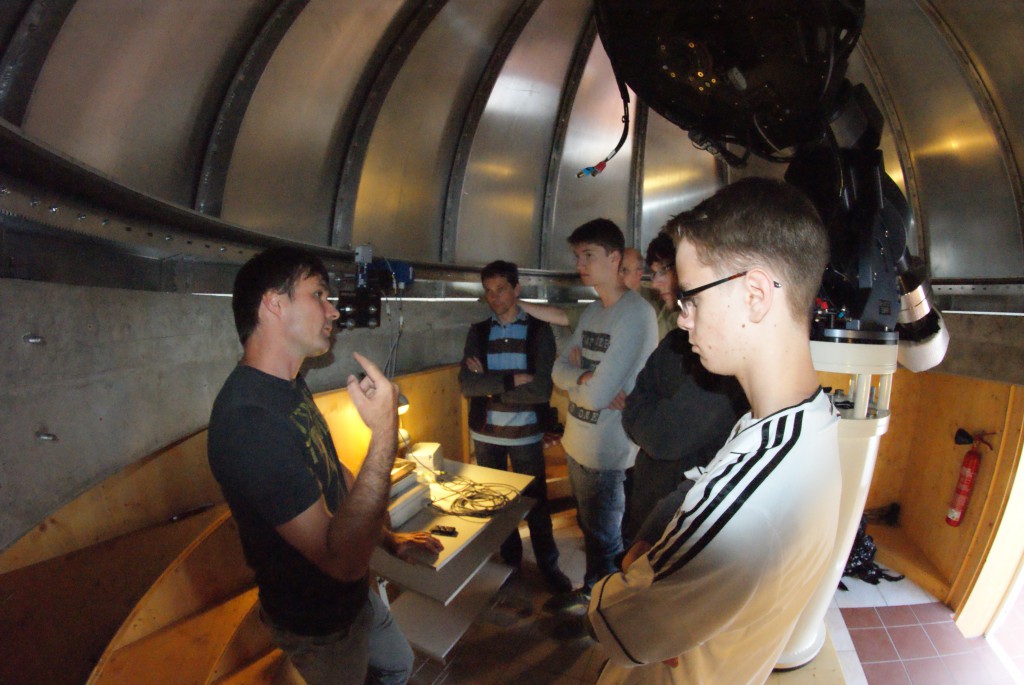

Einige Tests später, erfolgte eine Einweisung in das Steuerungssystem. Die Mitglieder des Vereins tragen mit ihrem sehr breitem Sachwissen aus unterschiedlichen Bereichen zu der Entwicklung der Sternwarte bei. So wurden bereits zu diesem Zeitpunkt, weitere Pläne für die Zukunft der Sternwarte geschmiedet.

Am Ende des Tages wurde die „neue Sternwarte“ voller Enthusiasmus in Betrieb genommen. Für uns ist die Sternwarte des FKG Würzburg ein sehr gelungenes Beispiel dafür, was Schulen oder Vereine im eigenem Engagement realisieren können.

Die Sternwarten von Omegon werden von unserem langjährigen Partner ScopeDome produziert und sind baugleich mit den Kuppeln, die von uns auch direkt unter der Marke ScopeDome angeboten werden.