Die großen Planeten Jupiter und Saturn, die durch ihre Helligkeit jedem Laien sofort auffallen und deren Anblick im Teleskop nie enttäuscht, haben sich vom Nachthimmel verabschiedet. Auch unser Nachbar im Sonnensystem, der rote Mars macht sich rar. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für zwei unscheinbare Himmelskörper gekommen, um aus dem Schatten der drei planetaren Stars herauszutreten. Die Rede ist von den beiden Eisriesen Uranus und Neptun.

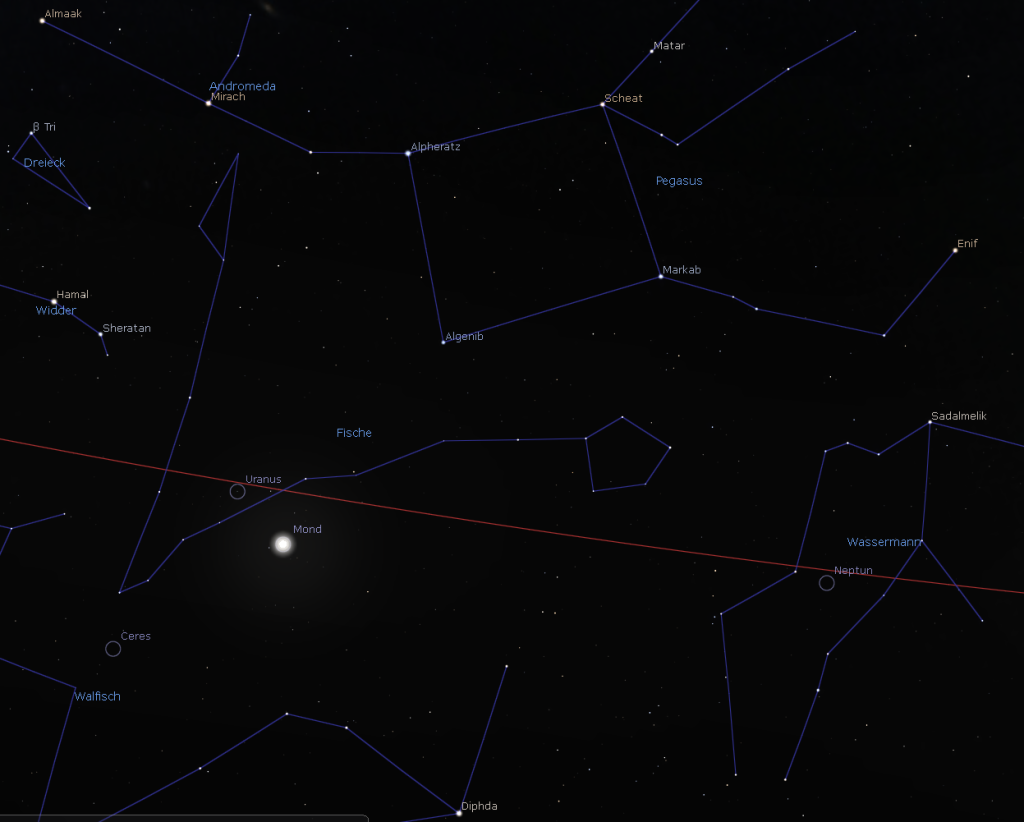

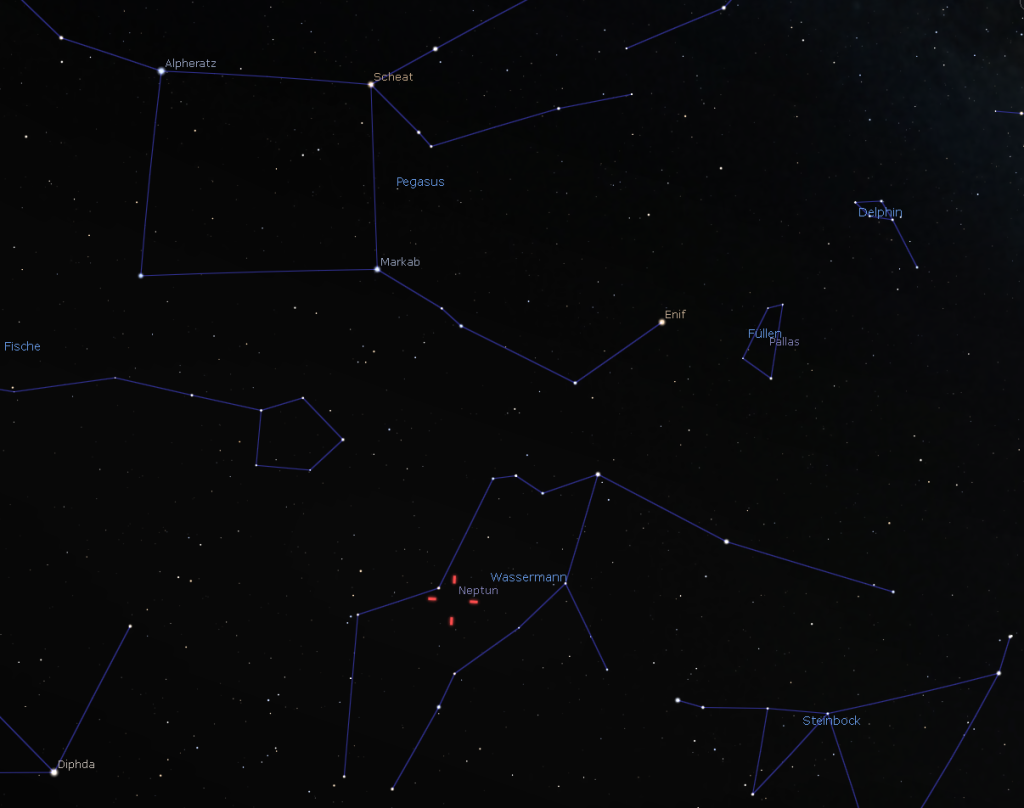

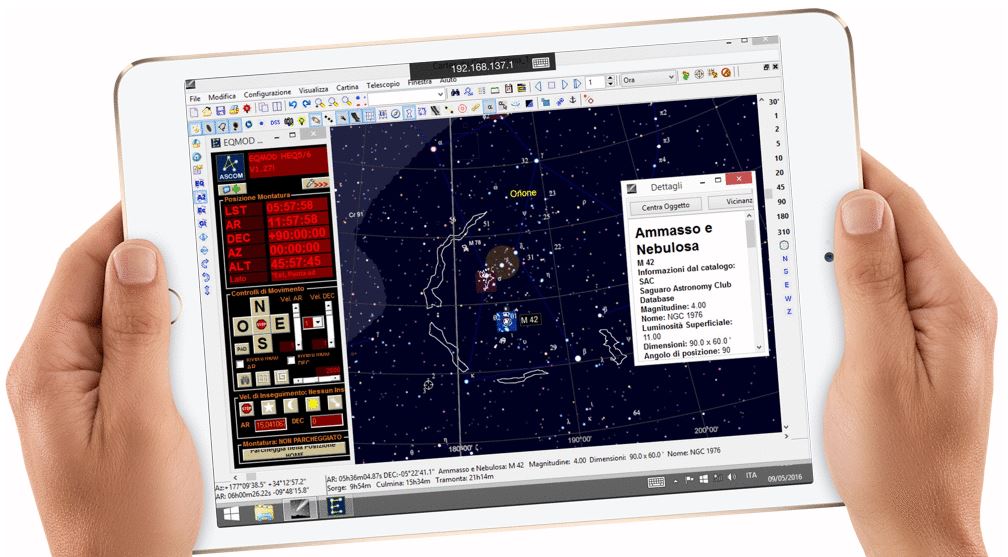

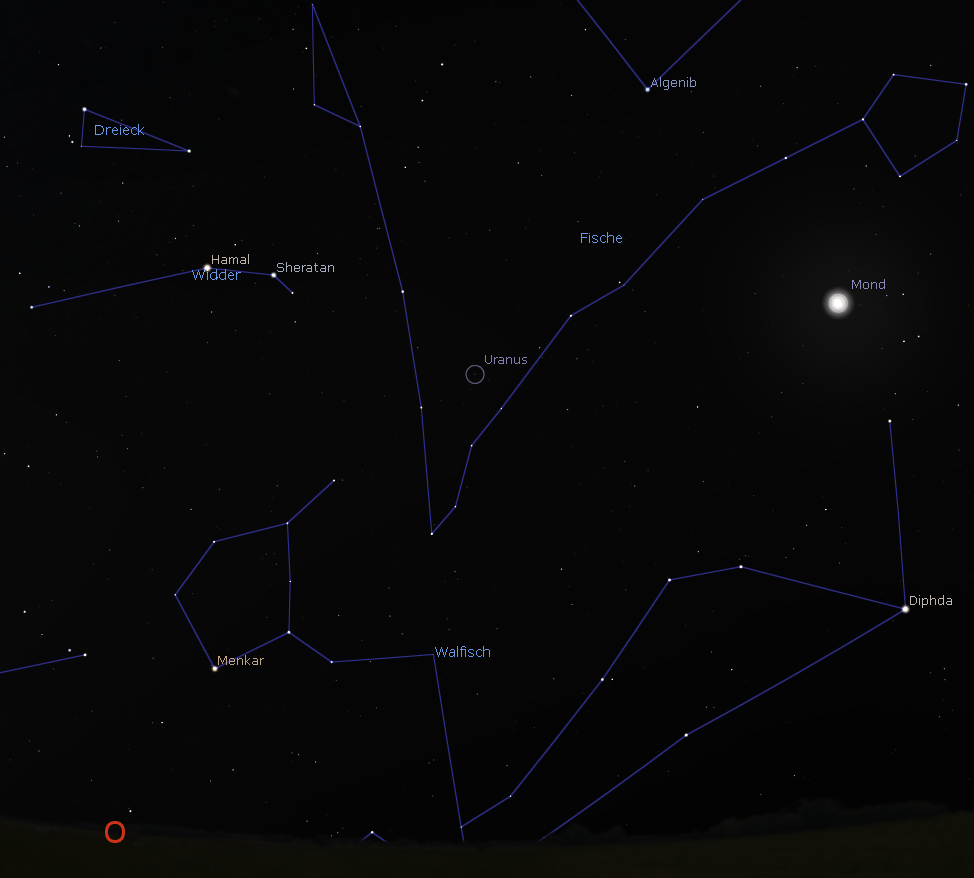

Der Planet Uranus erreicht derzeit seine Oppositionsstellung, das heißt, er steht von uns aus gesehen der Sonne gegenüber und ist daher die ganze Nacht zu beobachten. Der Blick ins Planetariumsprogramm Stellarium zeigt sowohl die Position von Uranus im Sternbild Fische als auch die Lage des zweiten Eisriesen Neptun im Wassermann:

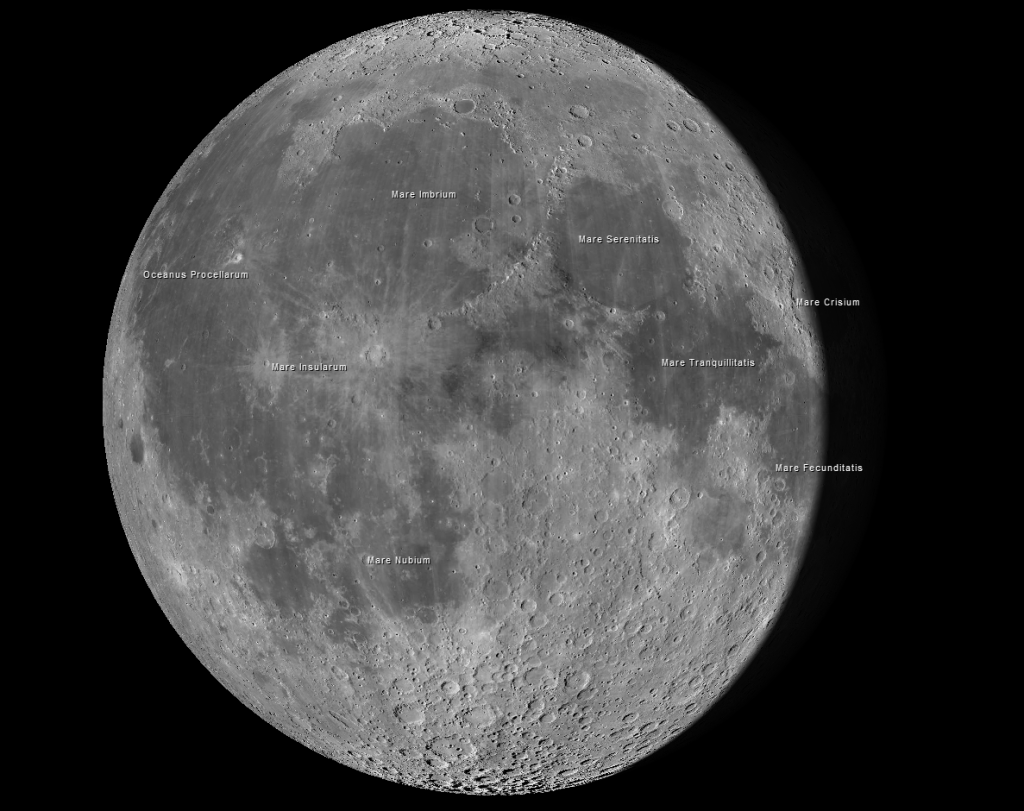

Uranus befindet sich am Samstagabend oberhalb des Vollmondes. Der Himmelsanblick wird von dem markanten Pegasus-Quadrat dominiert, an dem man sich gut orientieren kann. Das Sternbild Fische gehört aber auch zu den eher leicht zu identifizierenden Sternbildern. Die rote Linie markiert die Ekliptik, das ist die Ebene unseres Planetensystems, entlang der wir alle Planeten finden.

Uranus ist kein klassischer Planet, obwohl er eigentlich unter sehr guten Sichtbedingungen mit bloßem Auge sichtbar ist. Da ein Uranusjahr 84 Erdjahre dauert, wandert der Planet nur sehr langsam über den Himmel. Um seine Planetennatur zu erkennen, braucht es daher ein Teleskop. So entdeckte am 13. März 1781 Friedrich Wilhelm Herschel mit seinem 6-Zoll-Teleskop eher zufällig das Planetenscheibchen. Mit dieser Entdeckung hatte er die Größe unseres Planetensystems auf einen Schlag verdoppelt.

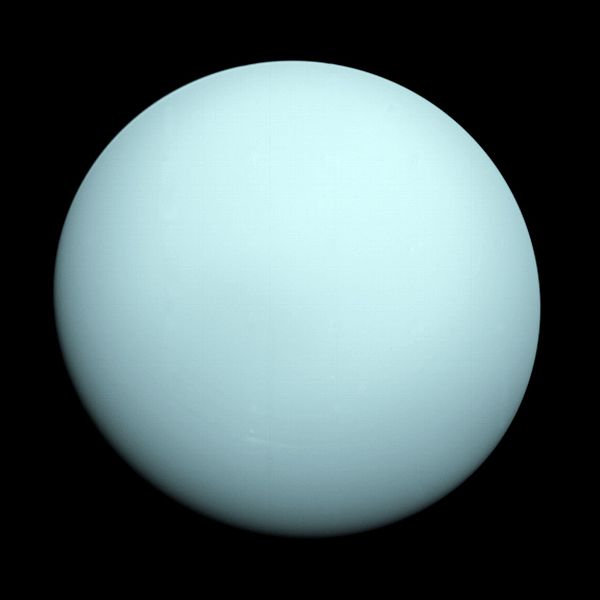

Der vier Erdkugeln durchmessende Planet Uranus erscheint im Teleskop als blaugrünes Scheibchen. Selbst wenn man mit einer Raumsonde an Uranus vorbei fliegt, verwehrt uns der Planet mit einer dicken Dunstschicht einen genaueren Blick auf sein atmosphärisches Geschehen:

Der relativ hohe Gehalt an Methan in der Atmosphäre der beiden Eisriesen Uranus und Neptun ist für deren blaue Farbe verantwortlich. Das von Wolken des Uranus und Neptun reflektierte Sonnenlicht durchläuft zunächst die methanhaltige Atmosphäre, bevor es weiter in Richtung Erde in unsere Teleskope fliegt. Das Methangas hält die roten Anteile des Lichts zurück, so dass die Planeten bläulich erscheinen. Das Methangas in der Hochatmosphäre ist auch für den Dunstschleier verantwortlich. Dort zerlegt energiereiche UV-Strahlung der Sonne das Methan. Daraus bilden sich Kohlenwasserstoffe, die in tiefere Schichten absinken und zu Dunst kondensieren.

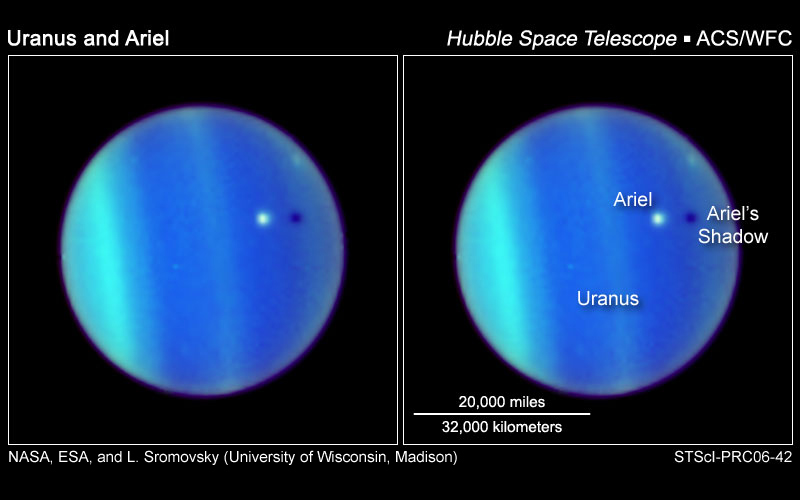

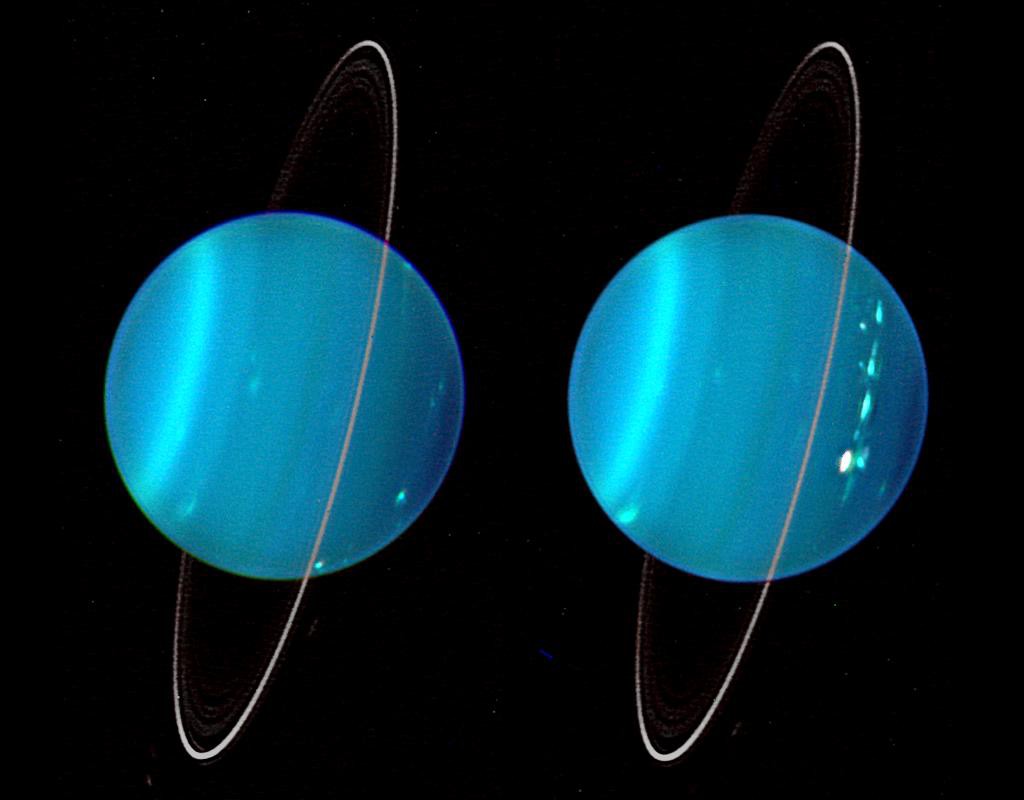

Trotzdem gelingt es Astronomen mit modernen Techniken Vorgänge in der Atmosphäre besser sichtbar zu machen, wie diese Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble aus dem Jahre 2006 zeigt:

Das helle Band in der Mitte der Planetenscheibe ist eine Wolkenstruktur, die sich längs des Äquators entlangzieht. Der Äquator verläuft aber nicht von oben nach unten, weil das Foto um 90° gedreht wurde. Die Rotationsachse des Planeten ist um 97,8° gekippt! Aus diesem Grund schauen wir während eines Uranusjahrs meistens entweder auf den Nord- oder den Südpol des Planeten. Zur Zeit als das Foto aufgenommen wurde, herrschte auf Uranus allerdings gerade Tagundnachtgleiche (Äquinoktium). Nur zu diesem Zeitpunkt ist es möglich den Transit von Monden vor der Uranusscheibe zu beobachten. Jupiter und Saturn hingegen haben nur eine gering geneigte Rotationsachse. Daher sind solche Transitereignisse bei ihnen keine Seltenheit.

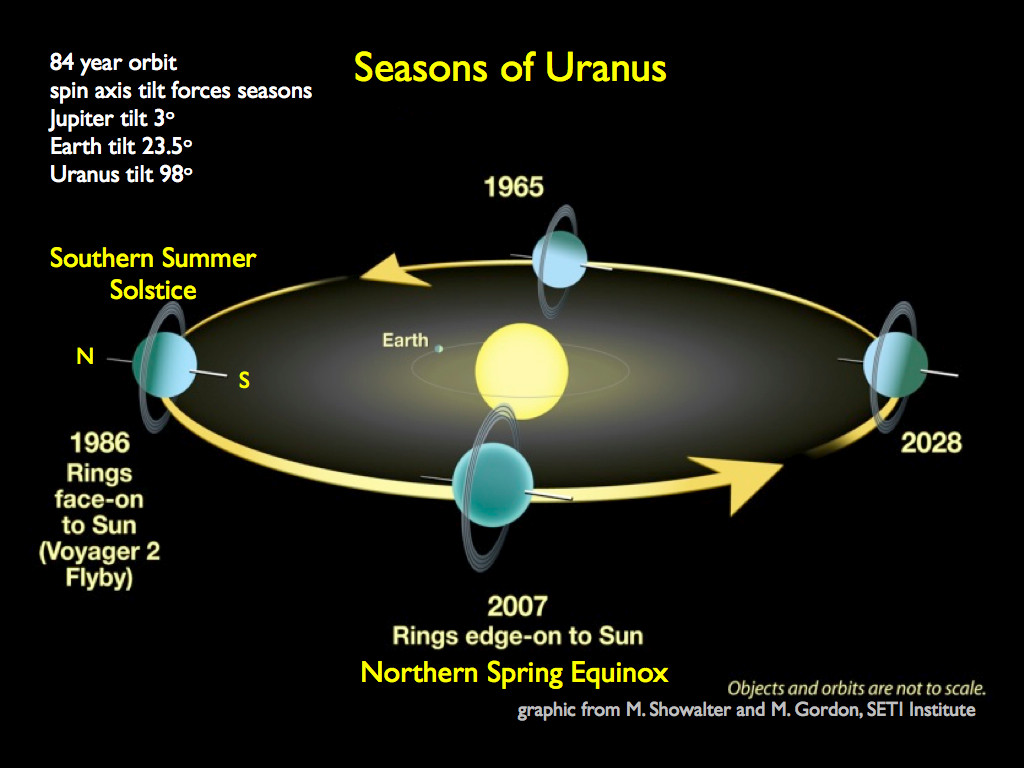

Die nächste Grafik zeigt, wie sich Uranus mit seiner gekippten Achse um die Sonne bewegt. Die Rotationsachse ändert dabei nie die Orientierung.

Als die Raumsonde Voyager 2 Uranus erreichte, blickte sie auf den Südpol des Planeten. Das mit dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommene Bild oben zeigt Uranus von der Seite. Im Laufe der nächsten Jahre sehen wir immer mehr vom Nordpol.

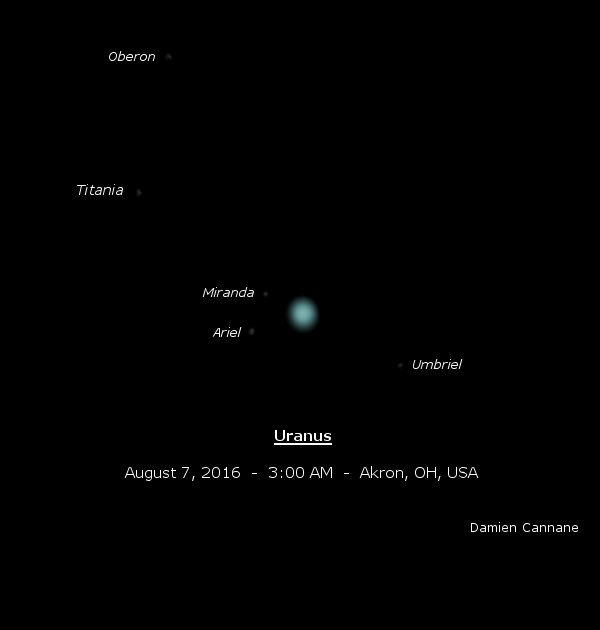

Friedrich Wilhelm Herschel hatte bereits sechs Jahre nach seiner Entdeckung des Planeten auch die ersten beiden Monde des Uranus nachgewiesen, nämlich Oberon und Titania. Heute kennen wir 27 Monde im Uranus-System. Falls Sie eine Planetenkamera besitzen, versuchen Sie sich doch mal an den Monden von Uranus und Neptun!

Seit 1977 wissen wir auch, dass Uranus ein Ringsystem hat, das allerdings viel dunkler und schmäler ist, als die Ringe des Saturn. Dieses Bild zeigt das Uranus-System mit seinen Ringen und Monden:

Im nahen Infrarotlicht absorbiert das atmosphärische Methangas das Licht des Uranus, so dass der Planet dunkel erscheint und seine Umgebung nicht mehr vom grellen Licht überblendet wird.

All das können Sie nicht sehen, wenn Sie den Uranus in Ihrem Teleskop betrachten. Sie erkennen einfach nur ein blasses, blaugrünes Scheibchen vor der Schwärze des Universums. Doch wie so oft in der Hobby-Astronomie steigt mit dem Hintergrundwissen auch die Beobachtungsfreude. Wenn Sie mehr über die Planeten unseres Sonnensystems erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch Wanderer am Himmel – Die Welt der Planeten in Astronomie und Mythologie.