Dobson- oder Goto-Teleskop? Eine Frage, dessen Antwort man erst mal herausfinden muss. Je nach dem, was Sie gerne beobachten oder am Himmel erleben wollen, sollten Sie auch Ihr Teleskop wählen.

Wussten Sie, dass es so etwas wie „ein bisschen Goto“ gibt?

Doch wie finden Sie heraus, ob ein Dobson-Teleskop das richtige für Sie ist? Wir haben in Teil 1 dieses Beitrags ein paar Fragen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Vorlieben herausfinden können.

Im Anschluss, im Teil 2, gibt es Produktempfehlungen für drei verschiedene Teleskopserien, mit denen Sie den Sternenhimmel erleben können.

Teil1

Sind Sie ein Beobachter, zu dem ein Dobson-Teleskop passt? Oder eher ein Teleskop mit parallaktischer Montierung? Mit diesen Fragen finden Sie es heraus:

1. Wollen Sie ausschließlich beobachten oder auch fotografieren?

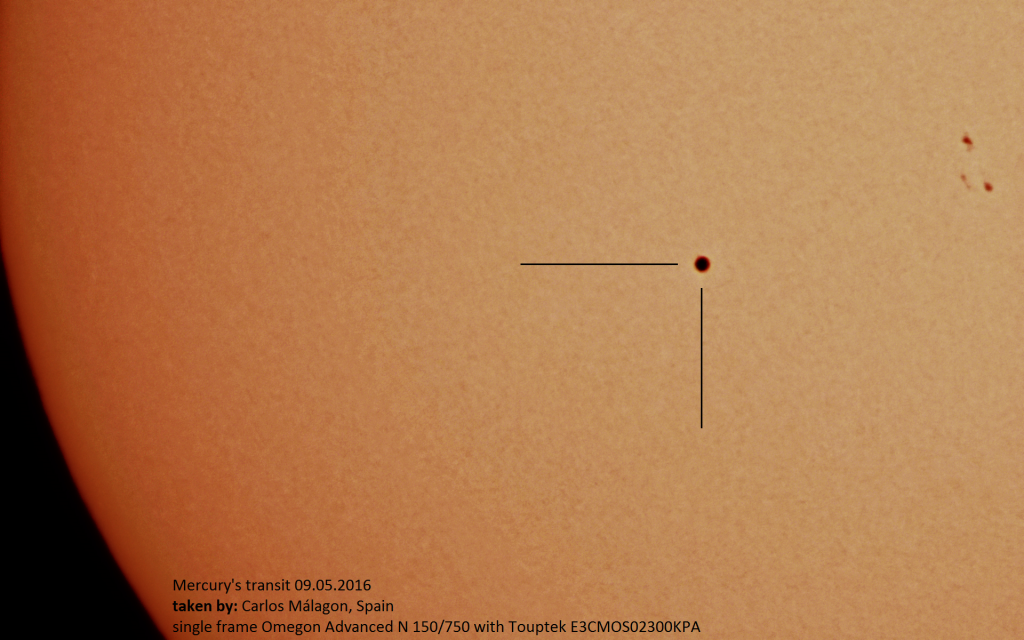

Es gibt zwei Arten der Beobachtung: die visuelle oder die fotografische. Was wäre Ihnen lieber? Wenn Sie auf das visuelle Erlebnis setzen, dann wäre wohl ein Dobson die Wahl.

1 Ja ich will visuell beobachten.

2 Ich weiß noch nicht, beides vielleicht.

3 Fotografieren ist mir etwas wichtiger als visuell zu beobachten.

2. Worauf legen Sie Wert? Auf die Optik oder die Mechanik und Elektronik?

Dobsonteleskope bestehen aus einer Holzbox mit Gleitlagern, Rockerbox genannt, und einem Newton-Spiegelteleskop. Hier wird eindeutig Wert auf einen größeren Tubusdurchmesser gelegt. Die Mechanik bleibt dabei aber einfach. Der Vorteil: Sie bekommen für relativ kleines Geld ein großes Teleskop, mit dem Sie viel sehen.

1 Ich lege mehr Wert auf eine große Optik zum kleinen Preis.

2 Ich kann mich nicht festlegen, vielleicht beides.

3 Ich bin Fan komplexer Mechanik, die mein Teleskop über Feinwellen und Schneckenräder steuert.

3. Schneller Aufbau oder genaues Ausrichten?

Dobson-Teleskope bestehen nur aus zwei Teilen. Der Vorteil: Zwei Teile sind schnell transportiert und am Beobachtungsort wieder aufgebaut. Oft ist es wesentlich schneller aufgebaut als ein Teleskop mit Dreibeinstativ, parallaktischer Montierung, mehreren Gegengewichten und dem Tubus. Ein Dobson-Teleskop müssen Sie auch nicht zum Himmelsnordpol ausrichten, Sie führen die Achsen in beiden Richtungen nach.

1 Ich will mein Teleskop schnell aufbauen, weil ich sonst nicht motiviert bin und mich bei einem komplizierten Aufbau nicht zum Beobachten aufraffen kann.

2 Ich würde gerne Goto haben, aber nur, wenn der Aufbau nicht zu lange dauert.

3 Ich investiere lieber mehr Zeit in den Aufbau und eine genaue Ausrichtung.

4. Lieber nur Mond und Planeten oder am liebsten Galaxien?

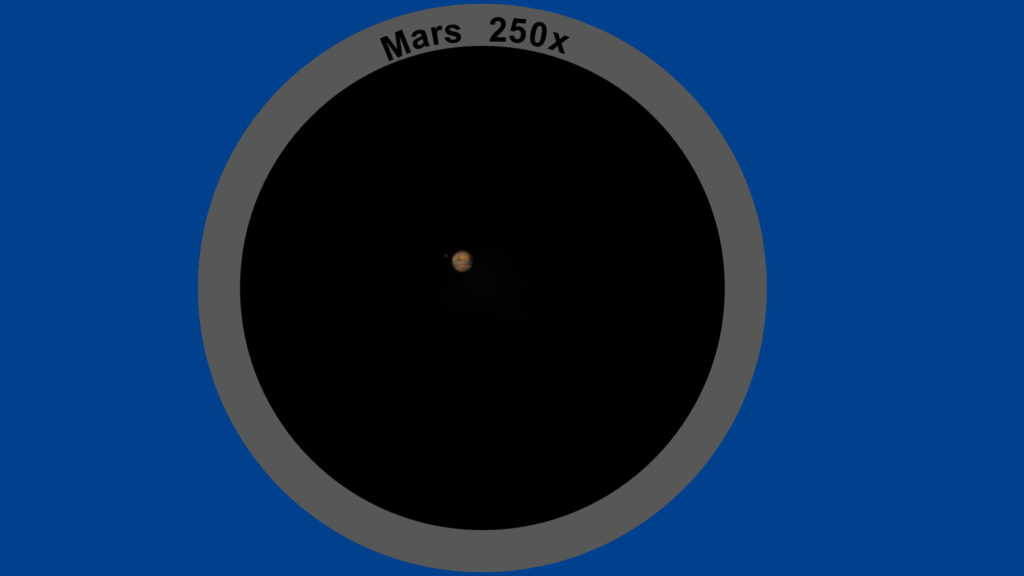

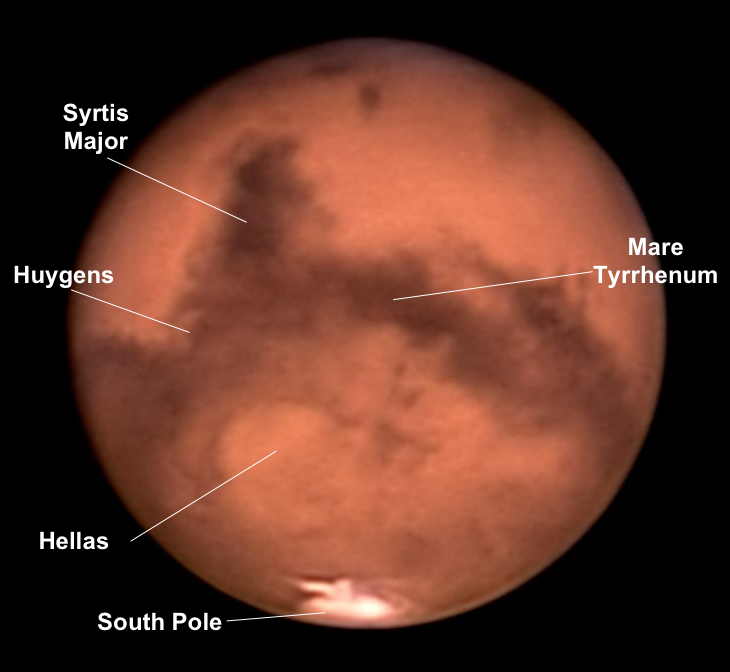

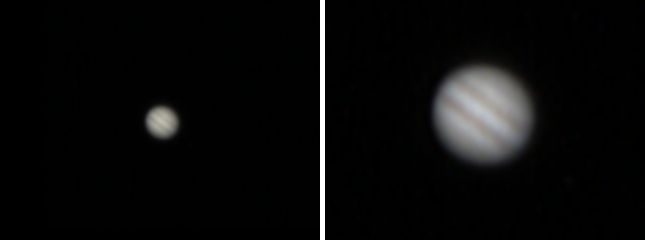

Ein mittleres bis großes Newtonteleskop ist natürlich auch für die Planetenbeobachtung geeignet. Doch die Stärken eines großen Spiegels liegen in der großen Lichtsammelfähigkeit. Damit sind viele Dobsonteleskope dazu geeignet, Nebel und Galaxien zu beobachten. Wenn Sie sich dagegen eher für Mond und Planeten interessieren, dann wäre ein Linsenteleskop die bessere Wahl.

1 Ich will Nebel und Galaxien beobachten.

2 Ich will Nebel und Galaxien beobachten, aber wie soll ich sie nur finden?

3 Mich interessieren Mond und Planeten, aber es bei mir zu Hause so hell, dass ich Galaxien nicht so gut sehe. Eine Automatik müsste es finden.

5. Den Himmel mit Sternkarte oder GoTo-System erkunden?

Dobsonteleskope sind fast immer manuell steuerbare Instrumente. Das heißt: Hier gibt es kein Goto-System, das auf Knopfdruck die Objekte anfährt. Sie müssen (oder dürfen) das Teleskop rein manuell, mit einer Sternkarte zum Objekt Ihrer Wahl führen und dann auch mit der Hand nachführen. Aber welchen Vorteil soll denn das haben? Ganz einfach: Der Sternenhimmel wird zu Ihrem Revier, in dem Sie sich wie kein Zweiter auskennen. Sie sind dann wirklich ein Experte für das Auffinden von DeepSky-Objekten. Und Sie entwickeln ein Gefühl für die Nachführung des Objekts. Das Schöne daran: Es macht riesigen Spaß. Jedes Mal, wenn Sie ein Objekt finden, ist das ein kleines Erfolgserlebnis.

1 Na klar, ich will selbst mit einem Dobson-Teleskop die Objekte finden.

2 Ich fürchte, dass ich mich manchmal nicht orientieren kann.

3 Nein wirklich nicht, für die Objektsuche gibt es doch Goto-Teleskope.

6. Natur und Sternenhimmel ohne viel Technik erleben?

Beobachter berichten immer wieder, dass sie mit einem Dobson-Teleskop die Natur maximal genießen können. Hier gibt es keine Technik, die man zum laufen bringen müsste. Nein, das Naturerlebnis Sternenhimmel ohne Motorengeräusche steht im Vordergrund.

1 Ich will den Sternenhimmel und die Natur ganz simpel aber gut sichtbar erleben.

2 Ich würde mich gerne entscheiden können doch ein wenig Technik hinzuzuschalten.

3 Nein, diese manuelle Geschichte ist nichts für mich. Modernste Technik und Goto-Systeme sind für mich die erste Wahl.

Ihre Antworten

Wenn Sie die meisten Fragen mit 1 beantwortet haben, dann sind Sie definitiv ein Dobsonaut. Sie sollten sich gleich ein Dobson-Teleskop anschaffen. Wie wäre es mit den drei unten genannten Beispielen?

Wenn Sie die meisten Fragen mit 2 beantwortet haben, dann gefällt es Ihnen, mit einem Dobson zu beobachten, aber GoTo-Systeme reizen Sie auch. Das Onmegon Push+ Teleskop mit Objektnavigator (siehe unten) wäre die Lösung.

Wenn Sie die meisten Fragen mit 3 beantwortet haben, dann sollten Sie lieber ein GoTo-System nehmen. Hier haben wir eine große Auswahl.

Teil 2

Wir haben drei Dobson-Teleskope im Programm: Das Omegon Advanced X Dobson-Teleskop für Einsteiger, das Omegon ProDob für Aufsteiger und Experten und das Omegon Push+ mit Push-to-Technologie.

Das Omegon Advanced X Dobson-Teleskop: Für den Einstieg in die DeepSky-Beobachtung

Diese Teleskope sind ein günstiger Einstieg in die visuelle DeepSky-Beobachtung. Erkunden Sie Sternhaufen, Wasserstoffnebel, planetarische Nebel und sogar Galaxien mit Spiralarmen. Ab 200mm Objektivöffnung zeigt Ihnen dieses Teleskop hunderte interessante Objekte. Wer noch mehr Licht will, der kann auch zum Omegon Advanced X N 254/1200 oder zu einer echten Lichtkanone, dem Omegon Advanced X N 304/1500 greifen. Natürlich sind auch Ausflüge zum Mond und zu den Planeten möglich.

Wenn Sie nicht viel Geld ausgeben wollen, aber ein gutes Teleskop mit einem grandiosen Preis/Leistungsverhältnis suchen, dann ist das Omegon Advanced X Ihr Instrument.

Das Omegon ProDob: Deluxe Dobson mit exzellentem Friktionssystem

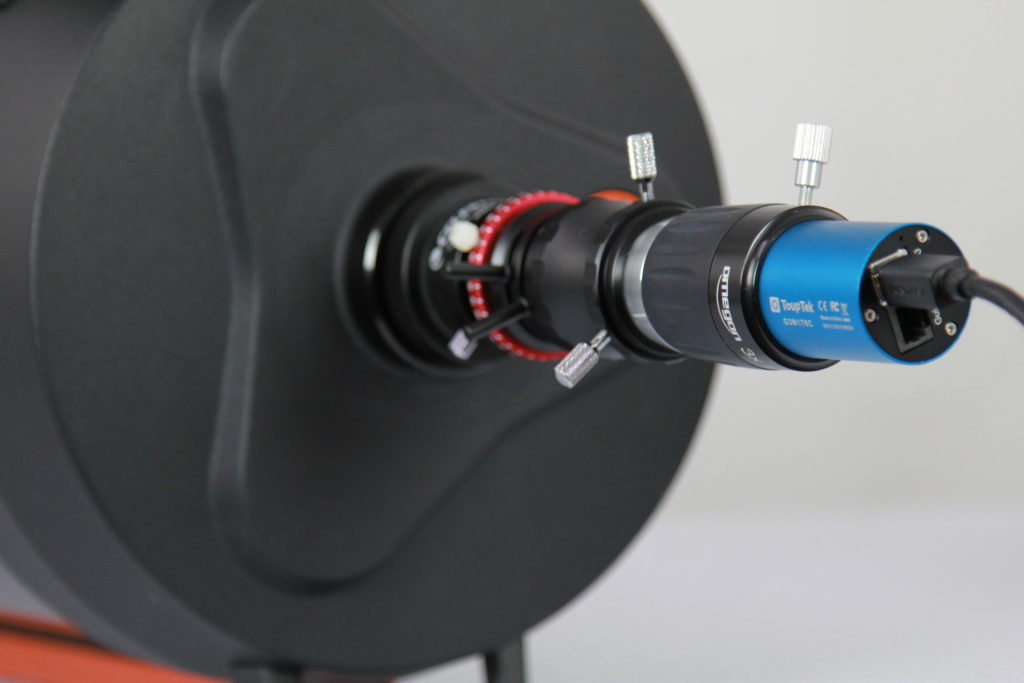

Die ProDob Dobson-Teleskope besitzen einen besonders guten 2“ Crayford-Okualrauszug und ein Deluxe Friktionssystem. Wenn Sie ein Objekt im Tubus zentrieren, gelingt Ihnen die Nachführung noch präziser und genauer, sogar bei sehr hohen Vergrößerungen. Da gibt es kein Ruckeln oder etwas ähnliches (wie bei Instrumenten mit Teflonlagern), denn das Teleskop schwebt fast über den Himmel. Der Grund dafür ist das ein kugelgelagertes System in der Höhenachse und Rollenlager im Azimut. Und zusätzlich lässt sich die Reibung auf Ihren Bedarf einstellen. Hohe Vergrößerungen sind also auch mit einem Dobson möglich.

Das ProDob von Omegon gibt es mit verschiedenen Öffnungen:

– ProDob N203/1200 mit 8“ Durchmesser

– ProDob N254/1200 mit 10“ Durchmesser

– ProDob N304/1500 mit 12“ Durchmesser

– ProDob N406/1850 mit 16“ Durchmesser

Omgeon Push+: Ein Dobson-Teleskop mit dem Smartphone steuern

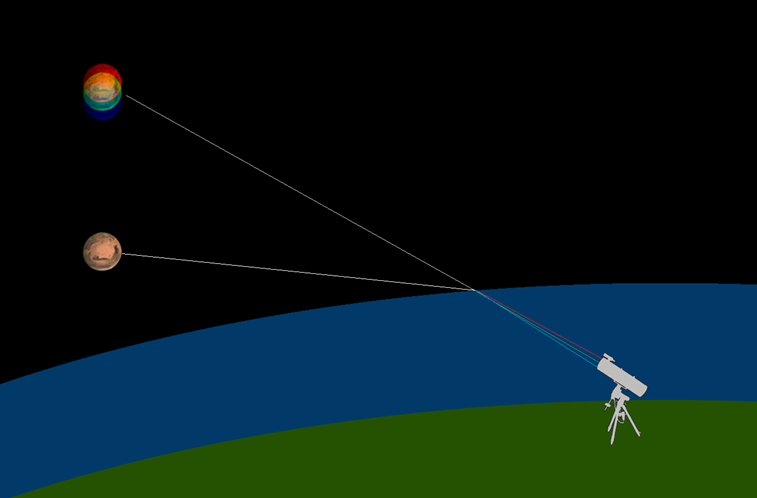

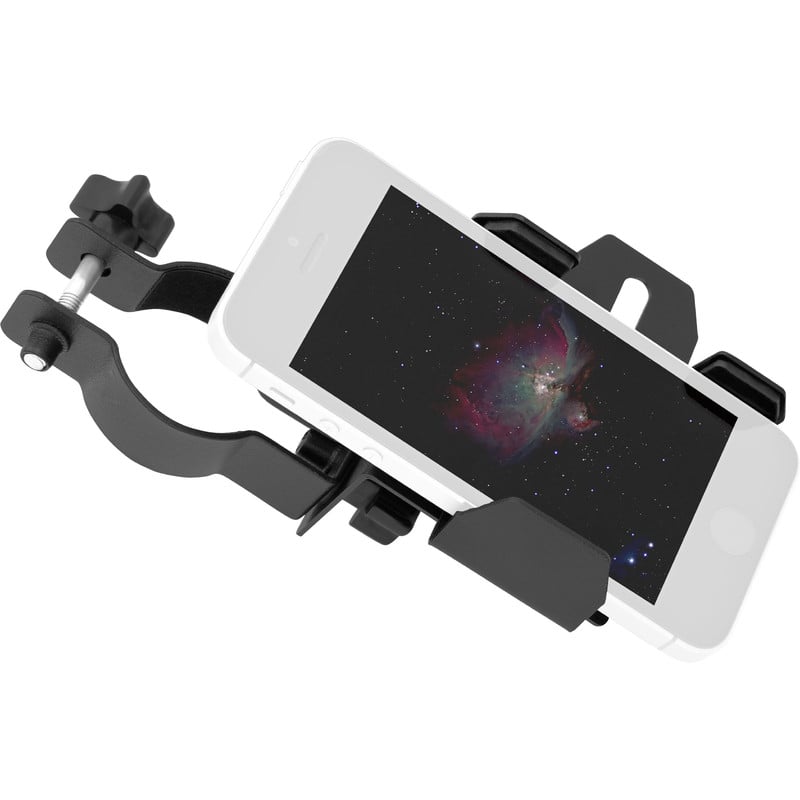

Mit dem Omegon Push+ Dobson unternehmen Sie jederzeit eine Reise ins Universum zu Planeten, Nebeln und Galaxien. Sie müssen sich dabei nicht einmal besonders gut am Himmel auskennen, denn das Teleskop führt Sie über ein Push-to-System zu jedem Objekt, das Sie beobachten wollen. Sie brauchen dazu nur ein Android-Smartphone und die App SkySafari 4.0.

Damit bauen die Omegon Push+ und Push+ Mini Teleskope eine Brücke zwischen einem rein manuell gesteuerten Dobson und einem GoTo-Teleskop. Sozusagen: „ein bisschen Goto“. Denn das Push+ ist immer noch manuell bewegbar, wie es bei Dobson-Teleskopen üblich ist. Über Ihr Smartphone und im Teleskop verbaute feinschrittige Encoder,

Doch über hochauflösende Encoder führt Sie das System zu jedem Himmelsobjekt, das Sie sich wünschen. Ihr Smartphone ist das Display und gleichzeitig Ihre Orientierung am Sternenhimmel. Ein Fadenkreuz zeigt Ihnen die Position Ihres Teleskops in Echtzeit. Sie können jederzeit entscheiden, ob Sie das Push-to-System zu Hilfe nehmen oder lieber vollkommen manuell steuern wollen. Schön, wenn Sie die Wahl haben.

Das Omegon Push+ gibt es mit einem 200mm (8“) Tubus oder als Push+ Mini mit einem 150mm (6“) Tubus:

- Omegon Dobson Teleskop Push+ mini N 150/750 Pro

- Omegon Dobson Teleskop Push+ mini N 150/750

- Omegon Dobson Teleskop Push+ mini N 150/750 Skywatcher

Tipp: Wenn Sie mehr über die Teleskope erfahren wollen, dann sehen Sie sich unser Push-Plus-Video an.