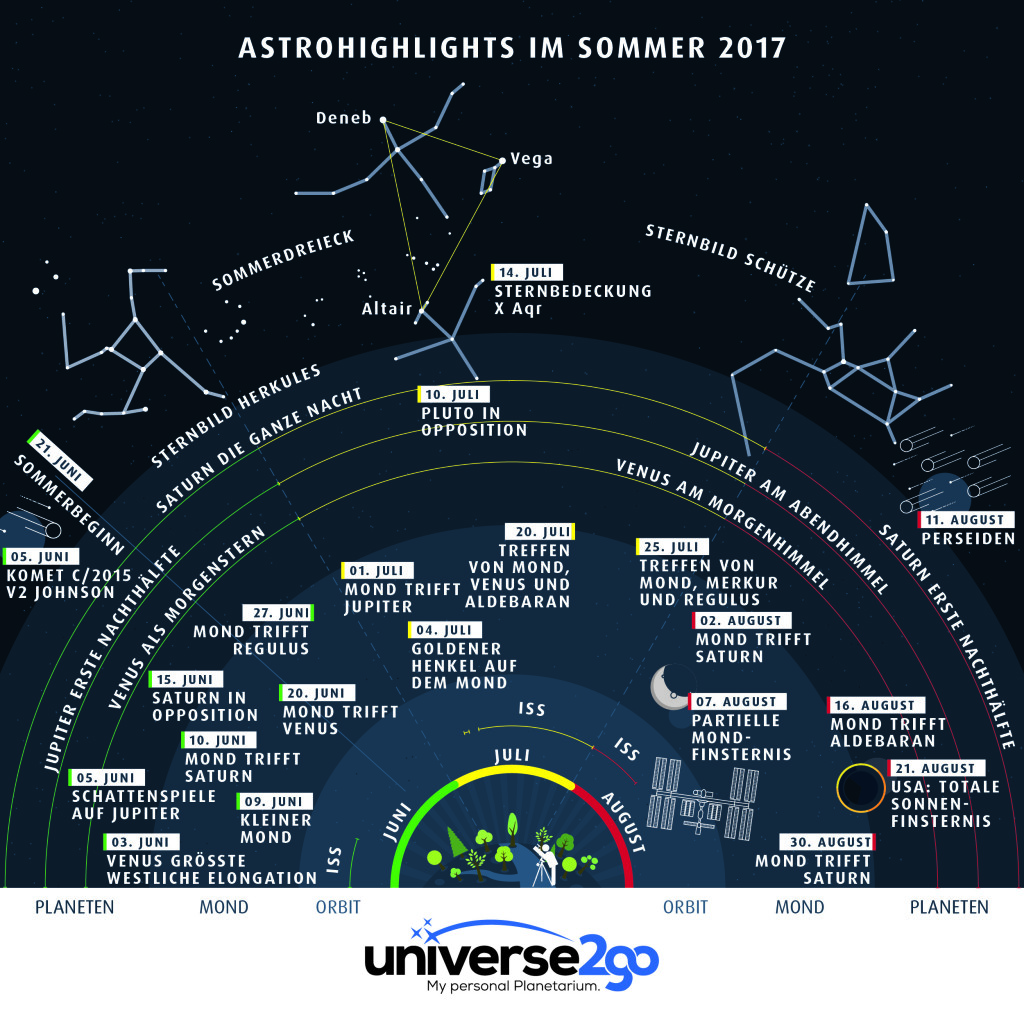

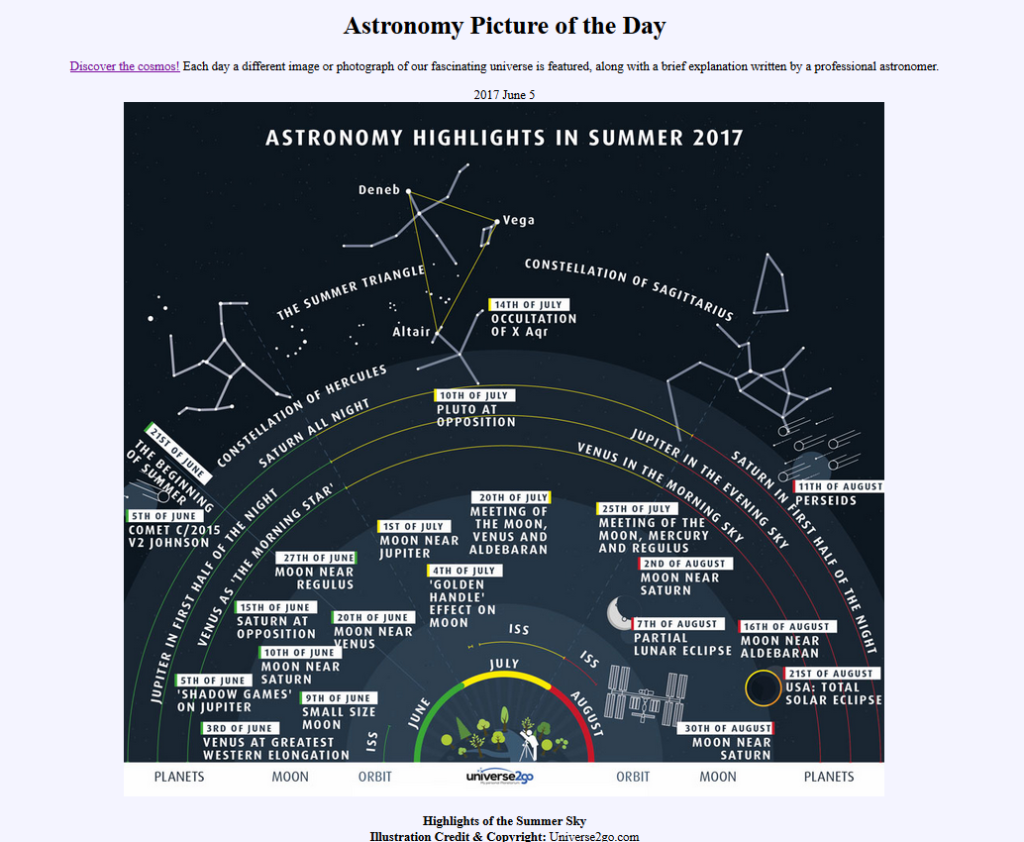

Himmelskalender für die nächsten drei Monate: Die neue astronomische Infografik „Highlights am Sommerhimmel“ zeigt Ihnen auf einen Blick, was in den Monaten Juni bis August am Himmel passiert.

Juni

Juni

3.6. Venus größte westliche Elongation

Wer in diesen Tagen früh aufsteht, wird sie entdecken: die Venus. Sie ist nach dem Mond das hellste Objekt am Himmel. Heute erreicht sie ihren größten westlichen Winkelabstand von der Sonne von 46°. Im Fernrohr zeigt sie uns eine halb beleuchtete Scheibe.

5.6. Schattenspiele auf Jupiter

Jupiter stand im April in Opposition zur Sonne. Doch auch jetzt ist er noch gut zu sehen und erreicht 40″ Scheibchendurchmesser. Ab 22:40 Uhr beginnt ein doppeltes Schattenspiel auf Jupiter. Die beiden großen Monde Europa und Io schieben sich am frühen Abend vor den Planeten. Ab 22:40 Uhr wandert der Schatten von Io über die Gaskugel. Ab 22:53 Uhr kommt ein weiterer Schatten von Europa hinzu. Um 0:45 Uhr verlässt der Schatten von Io den Jupiter und Europas Schatten folgt um 1:10 Uhr. Eine schöne Gelegenheit für Fotos!

5.6. Komet C/2015 V2 Johnson

Dieser Komet ist seit kurzer Zeit ein Highlight für Amateurastronomen. C/2015 V2 Johnson wurde am 3.11.2015 entdeckt und steht derzeit im Sternbild Bootes in unmittelbarer Nähe vom Stern Arktur. Mit einer Helligkeit von unter 7 mag und einer zirkumpolaren Lage, ist er ein Paradeobjekt und die ganze Nacht zu sehen. Also Teleskope raus und den Kometen suchen. Es lohnt sich!

Aktuelle Koordinaten für die Suche finden Sie auf dieser Webseite: https://theskylive.com/c2015v2-info

9.6 Kleiner Mond

Einen besonders kleinen Mond können wir diese Nacht sehen. Der Mond hält sich in Erdferne in 405.000 Kilometern Distanz auf. Wenn Sie den Unterschied der Mondgröße festhalten wollen, ist jetzt die Gelegenheit mit einem Foto zu beginnen.

10.6. Mond trifft Saturn

Einen schönen Anblick bieten heute Abend Mond und Saturn. Um 22:00 Uhr sehen wir im Südosten den Mond aufgehen. Rechts oberhalb: den gelblich leuchtenden Saturn. Beide Objekte trennen diese Nacht ca. 9 Grad.

15.6 Saturn in Opposition

Am 15. Juni steht Saturn, der Herr der tausend Ringe, in Opposition zur Sonne. Er ist im Juni ein Objekt, das die ganze Nacht zu sehen ist und geht auf, wenn es gerade dunkel wird. Sein Ring ist mit 26° nahezu maximal geöffnet und wir können viele Details in den Ringen entdecken. Leider ist seine Lage in der Ekliptik sehr tief. Deshalb kann mitunter die Luftruhe stören. Trotzdem: Der Saturn ist immer ein faszinierendes Objekt.

20.6 Mond trifft Venus

Dieser Morgen wird besonders schön – sofern das Wetter mitspielt! Denn wenn Sie gegen 5 Uhr nach Osten blicken sehen Sie eine hauchdünne Mondsichel und 4° drüber den Morgenstern.

27.6 Mond trifft Regulus

Das ist immer besonders schön: die zarte zunehmende Mondsichel über dem dem Horizont. Noch schöner: wenn sich der Mond in der Nähe eines hellen Sterns aufhält. Heute besucht der Mond den Fuß des Sternbilds Löwe – den Regulus.

Juli

1.7. Mond trifft Jupiter

Heute Abend zieht der Mond an Jupiter vorbei und stattet ihm in ca. 5° Distanz einen Besuch ab. Während wir einen lauen Sommerabend genießen, bieten sich die beiden im Südwesten für einen Blick nach oben an.

4.7. Goldener Henkel 17:00 – 22:00 Uhr

Ein goldener Henkel auf dem Mond? Man kann ihn tatsächlich entdecken: Ein Lichtring, der sich zart auf dem unbeleuchteten Gebiet der Mondoberfläche zeigt. Er taucht immer dann auf, wenn der zunehmende Mond zu 83% beleuchtet ist. An das Mare Imbrium schließt sich die Bucht Sinus Iridum an. Diese Bucht wird von der Bergkette des Juragebirges umringt. Doch während das Tal noch in der Dunkelheit liegt, beleuchtet die aufgehende Sonne schon die Berggipfel und der »Goldene Henkel« zeichnet sich auf den Mond. Anders ausgedrückt: »Alpenglühen« auf dem Mond!

10.6. Pluto in Opposition

Vor elf Jahren war es noch ein Planet. Doch dann wurde ihm die Planetenwürde aberkannt. Jetzt ist Pluto ein Zwergplanet und der neue Merkspruch für das Sonnensystem lautet: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel“. Trotzdem ist Pluto immer noch ein schönes, wenn auch schwieriges Objekt. Eine Aufsuchkarte und ein großes Teleskop sind für den nur 14,2mag hellen Zwergplaneten ein Muss.

14.7 Sternbedeckung X Aqr

Der Mond steht nicht still am Himmel, sondern besitzt eine eigene Bewegung. Dadurch kommt es immer wieder zu Sternbedeckungen. Der Stern wird von der einen zur anderen Sekunde einfach ausgeknipst. Obwohl man das vorher schon weiß, ist es immer wieder ein überraschendes Phänomen. Am 14.7 hält sich der Mond im Sternbild Wassermann auf und bedeckt ihn um 1:43 Uhr. Interessant ist vor allem der Austritt des Sterns auf der unbeleuchteten Seite um 2:56 Uhr.

20.7. Treffen von Mond, Venus und Aldebaran

Eine Konstellation von mehreren Himmelkörpern ist für Beobachter ein reizvoller Anblick. Am 20.Juli lohnt es sich deshalb früh aufzustehen und zwischen 4-5 Uhr in Richtung Osten zu blicken. Über dem Horizont schwebt die zarte zunehmende Mondsichel und bildet mit Venus und dem Stern Aldebaran ein hübsches Dreieck.

25.7 Treffen von Mond, Merkur und Regulus

Wieder eine Komposition aus drei Himmelskörpern. Und bestens geeignet für Beobachter mit guter Horizontsicht. Nach 21:00 Uhr sehen wir den Stern Regulus, ein Grad südlich Merkur und auf der linken Seite die junge Mondsichel.

August

2.8. Mond trifft Saturn

Im Juni stand der Saturn in Opposition zur Sonne: Jetzt ist er noch am Abendhimmel auffindbar. Der Mond gesellt sich am 2. des Monats zu ihm.

7.8. Partielle Mondfinsternis

Die einzige partielle Mondfinsternis erreicht nur einen Bedeckungsgrad von 25%. Zudem ist sie nur in ihrer letzten Phase von Mitteleuropa aus sichtbar. Der Mond tritt schon um 19:23 Uhr in den Kernschatten der Erde ein, doch dann ist es bei uns noch taghell. Der Mond steht um diese Uhrzeit noch 10 Grad unter dem Horizont. Erst um 20:45 Uhr geht der Mond bei uns auf und die Dämmerung ist noch nicht beendet. Faktisch können wir nur den Austritt aus dem Kernschatten miterleben.

11.8 Perseiden

Jedes Jahr freuen wir uns auf die schönsten Sternschuppen des Jahres: die Perseiden. In den Morgenstunden des 11. August erreicht der Meteorstrom sein Maximum. Es regnen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von ca. 216.000 km/h durch unsere Atmosphäre donnern. Das Maximum findet zwischen 22:00 Uhr und 4:00 Uhr statt. Beeinträchtigt wird das Erlebnis allerdings durch den Mond, der die ganze Nacht am Himmel steht. Diesen Meteorstrom verdanken wir dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, der auf seiner Bahn um die Sonne einen Teil seiner Masse verlor. Immer wenn die Erde im August die Bahn des Ursprungskometen kreuzt, schießen die Perseiden bei uns über den Himmel.

16.8. Mond trifft Aldebaran

Gegen 2 Uhr sehen wir den Mond über den Horizont steigen. Direkt darüber: der helle Hauptstern Aldebaran im Sternbild Stier.

21.8. USA: Totale Sonnenfinsternis

Eine totale Sonnenfinsternis! Am 21.8. zieht sich eine die Totalitätszone der Finsternis auf einer Breite von 115 Kilometern vom Pazifik durch die USA bis in den atlantischen Ozean. Die Totalität dauert 2 Minuten und 40 Sekunden. In Mitteleuropa ist die Finsternis nicht zu sehen.

30.8 Mond trifft Saturn

Mond und Saturn stehen am Abendhimmel in knapp 3° Distanz im Süden.

Mit folgendem Code können Sie die Infografik in Ihren Blog oder Ihre Website einbinden:

Wir wünschen Ihnen viel Freude an der Himmelsbeobachtung!

Juni

Juni