Am 21.08.2017 erleben Millionen Menschen in den USA eine totale Sonnenfinsternis. Das Ereignis will man natürlich gerne fotografieren. Sei es für die eigene Erinnerung oder für die Familie. Und was ist mit uns Daheimgebliebenden? Wir sollten auch mal wieder einen Blick auf die Sonne werfen. Es ist der einzige Stern, auf dem wir mit Amateurmitteln Details erkennen können.

Tipps zum Fotografieren der Sofi und zum Fotografieren der Sonne generell, finden Sie in diesem Artikel.

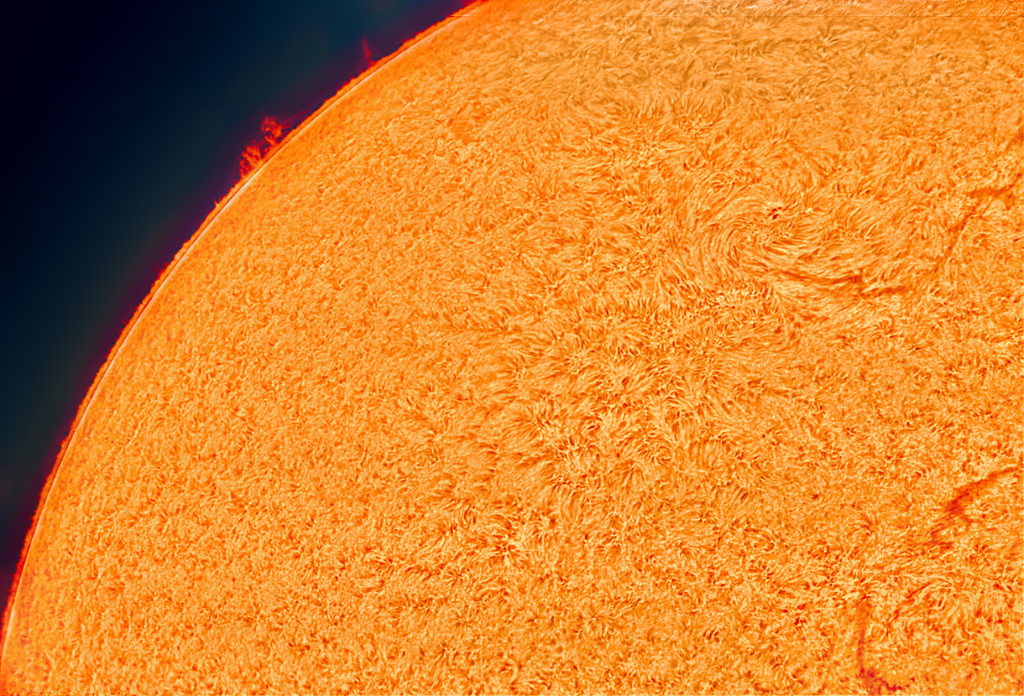

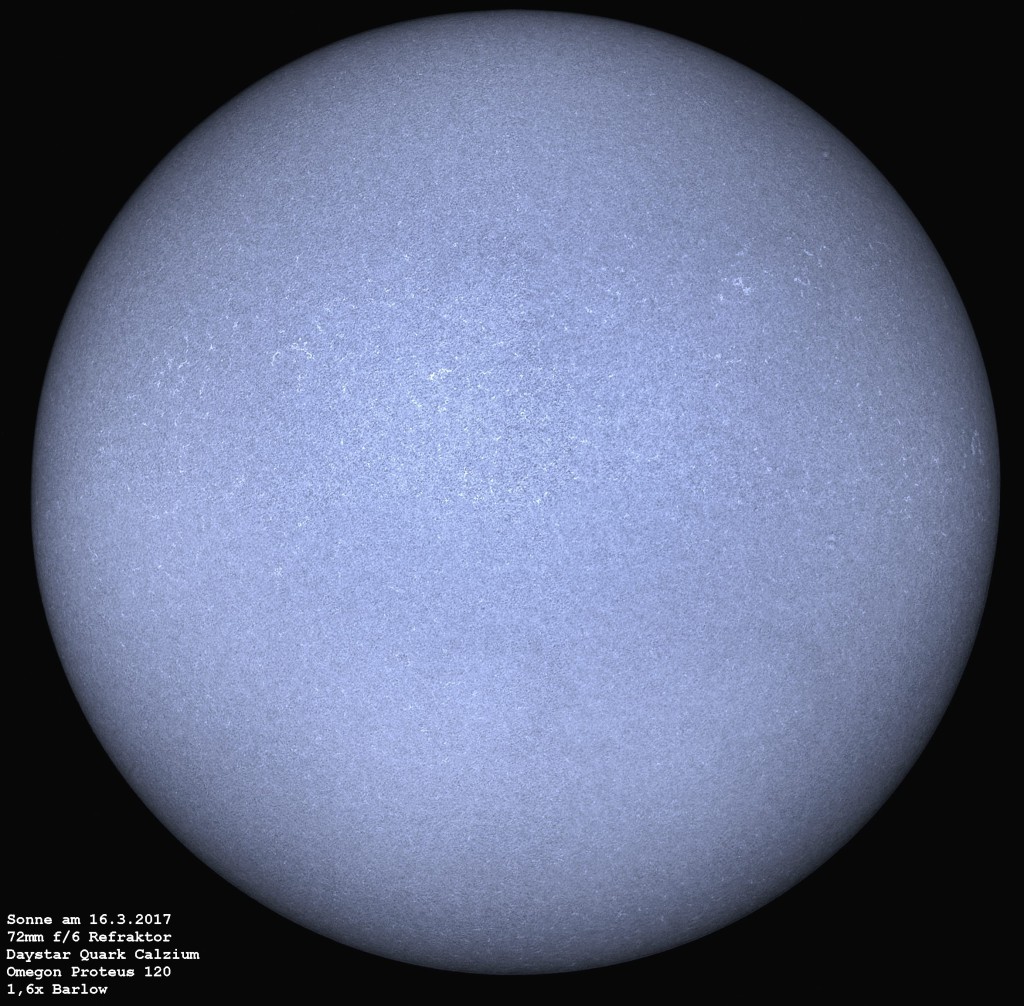

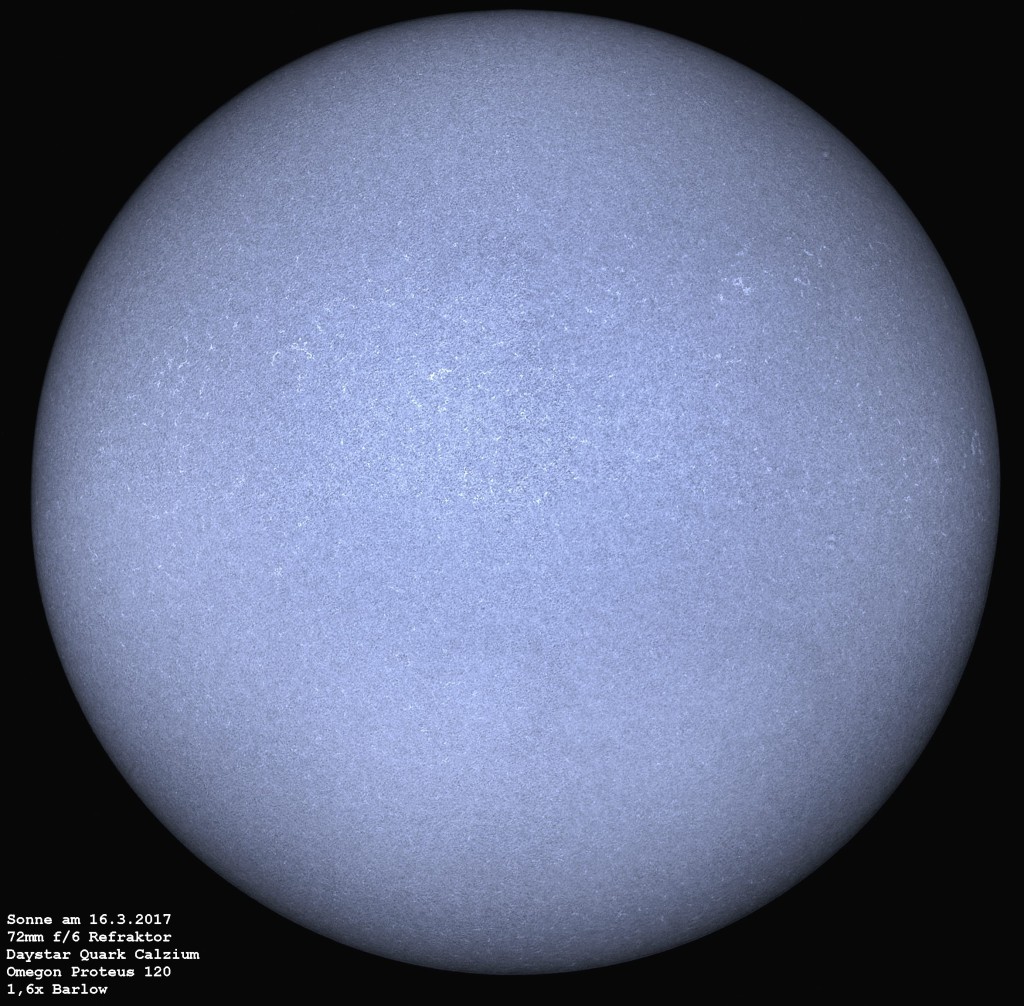

Die Sonne, aufgenommen mit dem Omegon ED80 Apo und einem Daystar Quark, Foto: Carlos Malagón

1. Was brauchen Sie? Welche Kamera und welcher Filter ist notwendig, um die Sonne zu fotografieren?

Eine Warnung vorweg: Blicken Sie niemals ohne ausreichenden Schutz in die Sonne. Für die Sonnenbeobachtung brauchen Sie immer eine Sofi-Brille oder mit dem Teleskop einen Sonnenfilter vor der Öffnung.

Da wären wir schon mitten drin in der Frage der Ausrüstung beziehungsweise der Kamera. Die muss für die Sonne gar nicht teuer sein. Das Wichtigste: Zunächst brauchen Sie einen geeigneten Sonnenenfilter für Ihre Optik. Er sollte fest auf dem Objektiv sitzen, aber auch schnell abnehmbar sein, wenn der Mond die Sonne komplett verdeckt. Info: Nur wenn der Mond die Sonne vollständig verdeckt, dürfen Sie ohne Filter in die Sonne blicken, ansonsten ist ein Sonnenfilter Pflicht.

Hier geht es zu sehr guten Sonnenfiltern.

Es gibt verschiedene Kameras, mit denen Sie die Sonne fotografieren können. Das sind: Kamera vom Smartphone, Digicam, SLR oder Systemkamera und Astrokamera.

Smartphone

Ein Smartphone ist praktisch und schnell einsatzbereit. Viele haben inzwischen eine gute Optik, die Sie sehr gut für Übersichts und Detailaufnahmen verwendet werden können. Smartphones sind aber auch optimal geeignet, um schnell Videos von Sonne und Sonnenfinsternis aufzunehmen. Wahrscheinlich ist ein Smartphone sogar das praktischste Werkzeug für Videos. Das gibt es zu beachten:

- Zoomen Sie nicht, denn das verschlechtert die Qualität

- Schalten Sie den Blitz aus

- Finden Sie heraus, ob es eine Funktion zur Blendenwahl oder Belichtungszeit gibt

Sehr gute Ergebnisse erhalten Sie mit dem Omegon Easy-Pic Adapter. Einfach über das Okular stülpen und loslegen. Bringt erstaunlicher Ergebnisse. Hier geht es zum Adapter.

Die Sonne am 30.06.2015 rechts unten ist eine kleine Sonnenfleckengruppe zu sehen. Einzel-Schnappschuss

Digicam

Im Gegensatz zum Smartphone hat eine Digicam oft einen Sucher und eine sehr gute Optik. Ein echter optischer Zoom hat einen Vorteil gegenüber dem digitalen Zoom des Handys. Je nach Hersteller gibt es diverse Einstellungsmöglichkeiten bis zu rein manuellen Nutzung. Da das Objektiv nicht abnehmbar ist, bietet sich eine afokale Projektion an. Am besten eignet sich dazu ein Universal Kameraadapter, mit dem Sie Ihre Kamera an das Okular klemmen. Hier geht’s zum Adapter.

DSLR und Systemkameras

Die beste Qualität und die beste Optik „gewöhnlicher“ Kameras bieten DSLR- und Systemkameras. DSLR kennt jeder: Es bedeutet Spiegelreflexkamera, arbeitet also mit einem Spiegel, der das Bild in den Sucher lenkt. Systemkameras sind kleiner und kommen ohne Spiegel aus. Einige Modelle besitzen nur einen digitalen Sucher. Vorteil von beiden: Die Objektive sind wechselbar. Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten:

- Sehr gute optische Qualität (hängt vom Objektiv ab)

- Wechselbare Objektive mit Zoom oder Brennweite nach Wunsch

- Automatische Belichtungsreihen (empfehlenswert mit Belichtungsautomat)

- Timelapse-Aufnahmen

- Spiegelvorauslösung gegen Erschütterungen

- Direkte Anbindung an ein Teleskop mit T-Ring und Adapter

So können Sie gefahrlos die Sonne fotografieren.

Astrokameras

Astrokameras lohnen sich generell für normale Sonnenfotografie und mitunter auch für eine Sonnenfinsternis. Aber man braucht dafür einen Laptop, Kabel, Stromanschluss. Das wird für die Reise in die USA vermutlich nicht in Frage kommen. Für die Aufnahme von Sonnenflecken sind diese Kameras aber beliebt. Denn durch die Art der Bildverarbeitung erreichen Sie damit wahrscheinlich die schärfsten Sonnenfotos. Wir empfehlen die Touptek Kameras.

Montierung und Teleskope

Für eine DSLR-Kamera mit einem 500mm Teleobjektiv reicht ein stabiles Fotostativ bei der partiellen Phase aus. Wenn es allerdings um längere Belichtungszeiten geht, z.B. um die äußere Korona (2-3 Sek) der Sonne aufzunehmen, bieten sich EQ-Motierungen an. Speziell die portablen Reisemontierungen, wie die Skywatcher StarAdventurer oder die iOptron SkyTracker Pro sind dafür sehr beliebt. Diese Montierungen wiegen nur etwa 1kg und sind auf ein normales Fotostativ montierbar. Vor allem aber passen sie in den Reisekoffer. Damit sind sie die optimale Ausrüstung für Finsternis-Reisende.

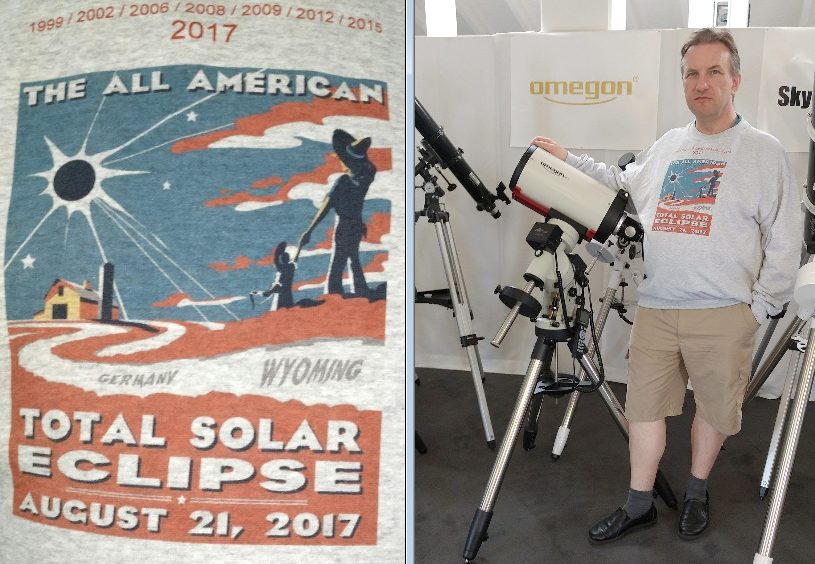

Auch so könnte eine reisetaugliche Kombination für Sonnenfotos aussehen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch azimutale Montierungen, die Sie Sie auch mit normalen Fotostativen kombinieren können. Gut geeignet ist die beispielsweise die Omegon Montierung Baby AZ. Sie ist zwar klein aber auch so stabil, dass sie einen 80mm Apochromaten trägt.

Apropos kleine Teleskope: Die sind für die Sonnenfotografie bestens geeignet. „Ein sagenhaftes Reiseteleskop“ meint einer unserer Kunden in einer Rezension zum Omegon Photography Scope. Dieser Apo ist extrem vielseitung und ist Teleskop, Spektiv und Teleobjektiv in einem Instrument. Daher: bestens geeignet für Sofi-Touristen und alle anderen Sonnenfotografen.

Einer unserer Kollegen benutzt diesen Apo hauptsächlich für die Sonnenfotografie (siehe Bild).

Die Sonne im Calcium-H-Licht, Aufnahme von Bernd Gährken |

|

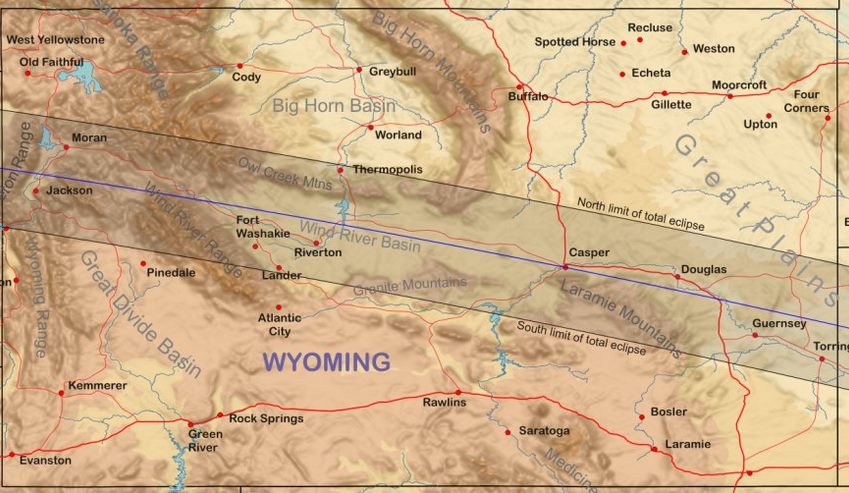

2. Den richtigen Ausschnitt für Sonnenfotos wählen

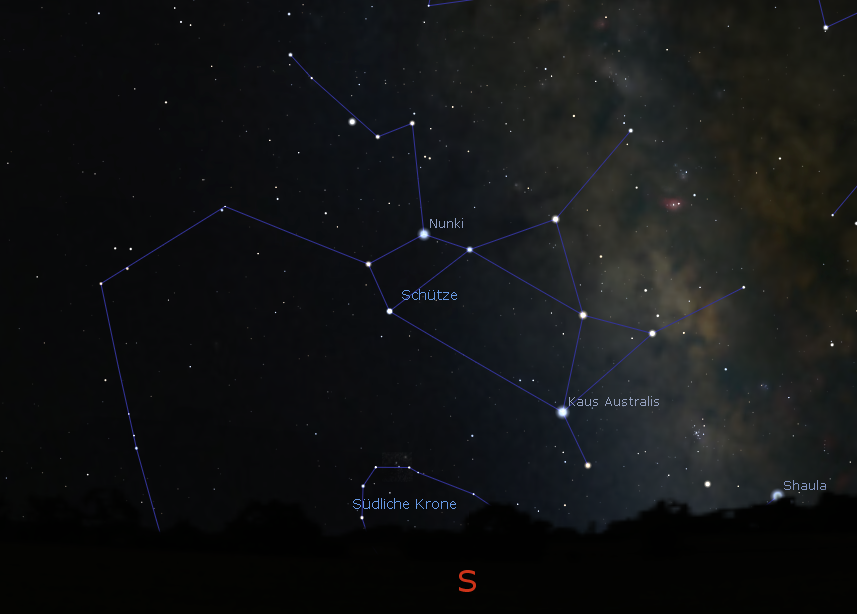

Die richtige Brennweite und der Ausschnitt richtet sich nach den Details, die Sie aufnehmen wollen. Eine Brennweite zwischen 18-35mm eignet sich für Stimmungsfotos. Sie fotografieren damit andere Menschengruppen, die Dämmerung während der Finsternis oder die am Taghimmel auftauchenden Sterne. Für Aufnahmen mit ausgedehnter Korona eignen sich Brennweiten um die 500-600mm, denn die Korana kann ca. 10° Ausdehnung am Himmel erreichen. Details, wie den Diamantringeffekt oder das Phänomen der Perlenketten, wenn das Licht durch die Mondtäler huscht, kann man mit Brennweiten zwischen 1000 und 2000mm abbilden. Bei 1000mm Brennweite erreicht die Sonne auf dem Bild einen Durchmesser von ca. 9mm. Achten Sie darauf: Je nach Sensorgröße wirkt die Sonne unterschiedlich groß. Bei den sehr verbreiteten APS-Chips füllt man die Sonne mit 1300mm Brennweite formatfüllend aus. Der richtige Ausschnitt richtet sich nach dem eigenen Geschmack. Am besten testen Sie verschiedene Brennweiten während der partiellen Phase.

3. Kameraeinstellungen und Belichtungszeiten für eine Sonnenfinsternis

Es gibt ein paar generelle Tipps für die passenden Kameraeinstellungen:

- Nutzen Sie ein möglichst unkomprimiertes Bildformat (z.B. RAW), um die Bilder hinterher zu bearbeiten

- Achten Sie darauf eine große SD-Karte mitznehmen

- Nutzen Sie ISO Einstellungen zwischen 100 und 200

- Ein Liveview ist nützlich, um den exakten Fokus zu finden

- Stellen Sie die Kamera auf manuelle Belichtung und manuellen Fokus ein

- Sie werden Belichtungszeiten zwischen 1/1000s und 3 Sekunden verwenden

Wenn Sie ein Teleskop mit f/6 benutzen, wie das Omegon Photoscope, dann verwenden Sie für die innere Korona vermutlich 1/60 Sekunde, doch für den Diamantring und eventuelle Protuberanten 1/250 Sekunde. Für die äußere Korona und für Weitfeldaufnahmen eher Belichtungszeiten von 2-3 Sekunden. Probieren Sie einfach Verschiedenes aus: Starten Sie mit einer 1/1000 Sekunde und nähern Sie sich bis zu einigen Sekunden. Eine gute Idee kann es auch sein, auf die Histogrammfunktion der Kamera zu achten, um die richtige Belichtung zu finden.

4. Worauf sollte man beim fotografieren von Sonnenflecken achten?

Die Sonne ist ein relativ einfaches Fotoobjekt für Hobbyastronomen. Denn um Flecken aufzunehmen brauchen Sie nichts weiter, als Ihr Teleskop, einen Sonnenfilter und eine Kamera.

Mit Ihrem Smartpohne und dem Easypic Adapter gewinnen Sie schon schöne Aufnahmen der Sonne. Wie erwähnt fotografieren Sie durch das Okular. Wenn Sie eine SLR-Kamera mit T-Ringe verwenden, sollten Sie das Okular und bei SC-, Mak- und Linsen-Teleskopen den Zenitspiegel entfernen.

Den Fokus zu finden, fällt bei astronomischen Motiven meist schwer, auch bei der Sonne. Am besten fokussieren Sie die Sonne, in dem Sie den Sonnenrand betrachten. Dieser sollte relativ scharf erscheinen. Wenn Ihre Kamera eine Livebild-Funktion hat, dann benutzen Sie eine zusätzliche digitale Vergrößerung, um die Schärfe noch besser zu beurteilen.

Mit 1000mm Brennweite kann man wunederbar Sonnenflecken mit den Regionen der Umbra und Penumbra erkennen. Für mehr Details und Strukturen in und um die Flecken, brauchen Sie eine längere Brennweite, die Sie mit einer Barlowlinse oder einem Projektionsadapter für die Okularprojektion erreichen. Dann sollten Sie aber in den Strahlengang einen UV/IR-Filter einsetzen, um ein scharfes Sonnenbild zu erhalten.

Für die Sonnenfotografie mit einer SLR empfehlen wir folgendes Zubehör:

- Geeigneter Sonnenfilter (oder ein Herschelkeil für Refraktoren)

- Teleskop mit ca. 800-1000mm Brennweite

- Parallaktische Montierung mit elektrischer Nachführung

- T-2 Ring für die SLR-Kamera

- Barlowlinse 5x oder Projektionsadapter

- UV/IR-Filter

- Optional: Einen Solar Continuum-Filter für besseren Kontrast

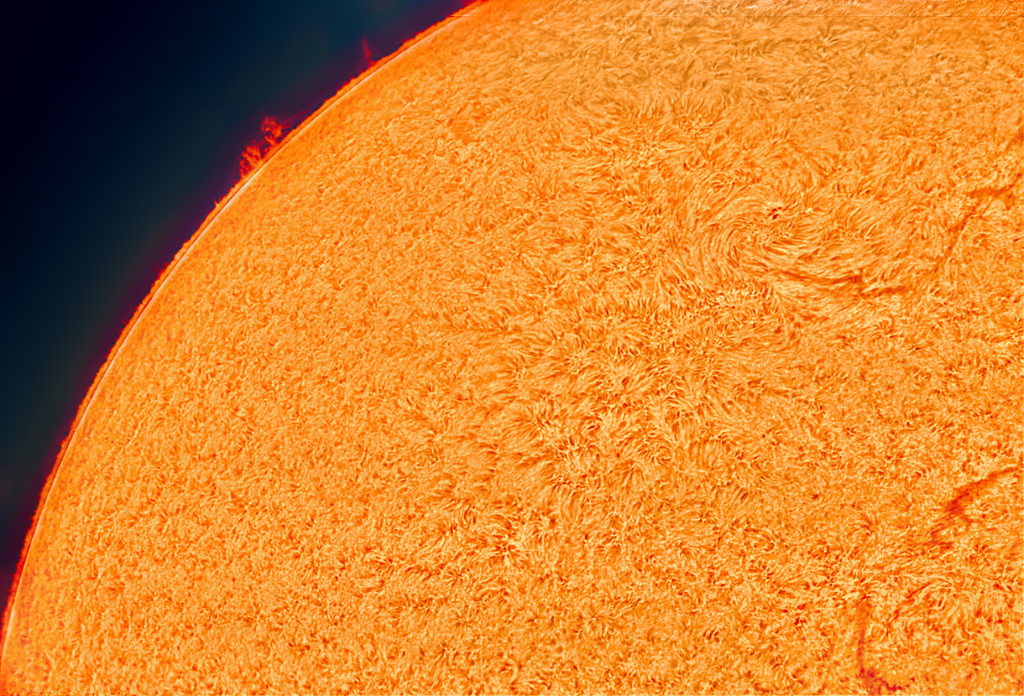

Wenn es um Details, wie einzelne Sonnenflecken geht, liefern Astrokameras oft bessere Ergebnisse. Der Grund: Dank der Aufnahmetechnik nehmen diese Kameras nicht ein, sondern in kurzer Zeit hunderte Bilder auf. Dadurch kann man die Luftunruhe umgehen und kommt oft zu ultrascharfen Detailfotos. Gerade wenn es um faserige Strukturen oder die Granulation des Sonne geht, sind diese Kameras Gold Wert.

Dafür empfehlen wir diese Produkte:

- Geeigneter Sonnenfilter (oder ein Herschelkeil für Refraktoren)

- Teleskop mit ca. 800-1000mm Brennweite

- Parallaktische Montierung mit elektrischer Nachführung

- Astrokamera (z.B. von Touptek) und Laptop

- Blendschutz für den Laptop

- Barlowlinse 5x

- UV/IR-Filter

Wir wünschen Ihnen eine Menge Spaß bei Ihrer Reise zur schwarzen Sonne. Oder wenn Sie zu Hause bleiben: Viel Freude bei der Beobachtung der Sonne.

Um es mit den Worten von Euripides zu sagen: „Nichts Süßeres gibt es, als der Sonne Licht zu schaun!“. Aber: Immer mit Sonnefilter!

Zum Weiterlesen:

Produktideen für die Sonnenfinsternis