Es gibt eine Sammlung von Messierobjekten, die gehört für jeden Hobbyastronom zum kleinen Einmaleins. Es ist der Messier-Katalog! Er umfasst 110 DeepsSky-Objekte. Galaxien, Sternhaufen, Emissionsnebel, planetarische Nebel – das ganze Programm. Zwei Mal im Jahr gibt es die Möglichkeit, in nur einer Nacht alle diese Objekte zu beobachten: der Messiermarathon.

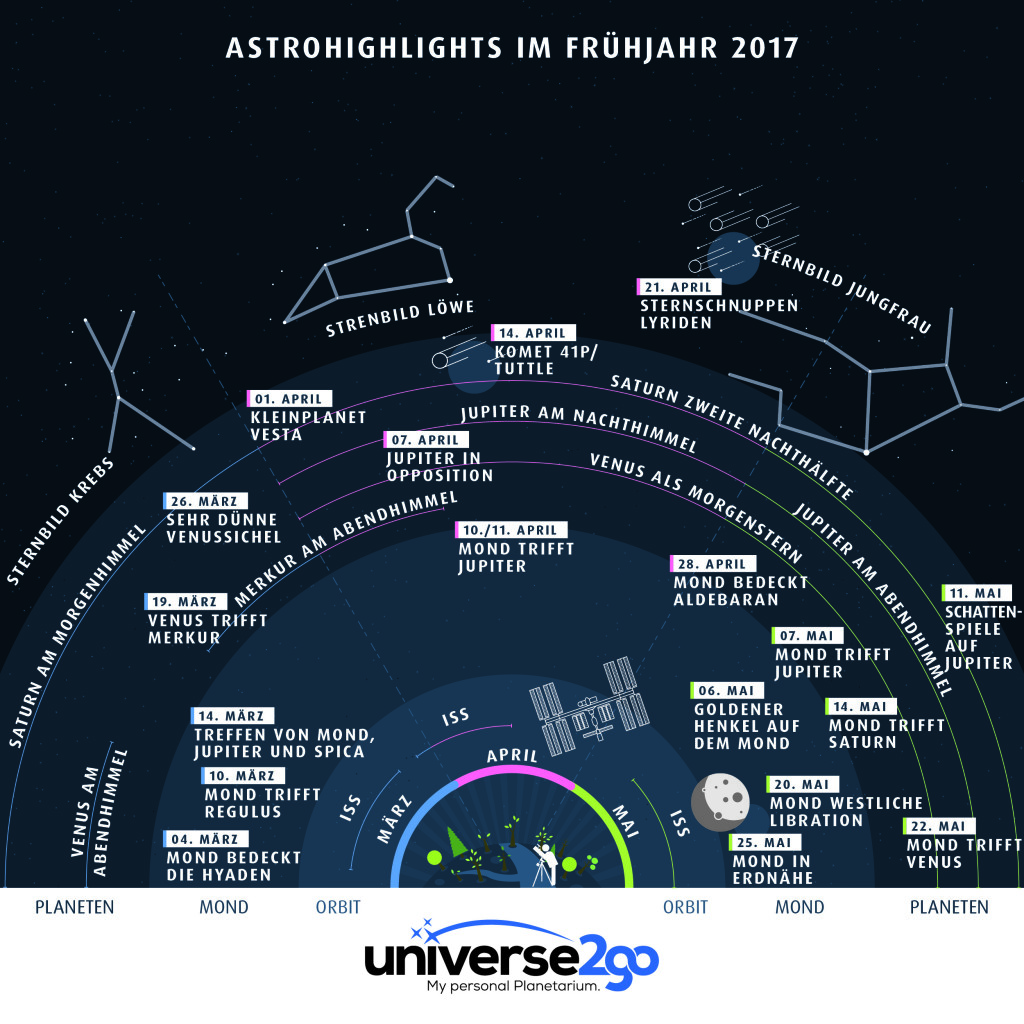

Die erste Möglichkeit die Objekte zu bewundern, bietet sich jetzt im März. Machen Sie doch mit! Wie Sie es anstellen, erfahren Sie im heutigen Tipp zum Wochenende.

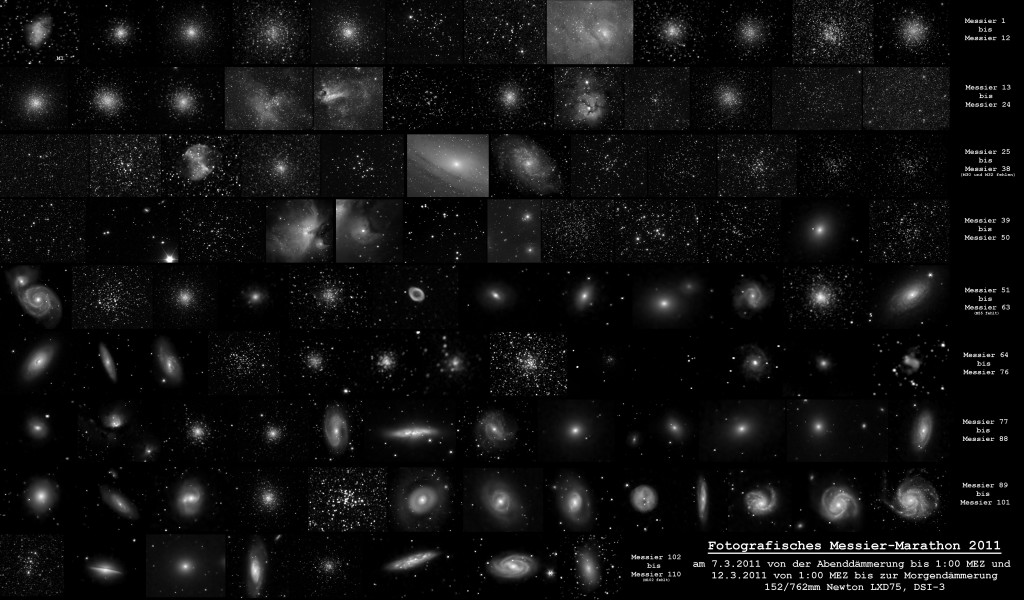

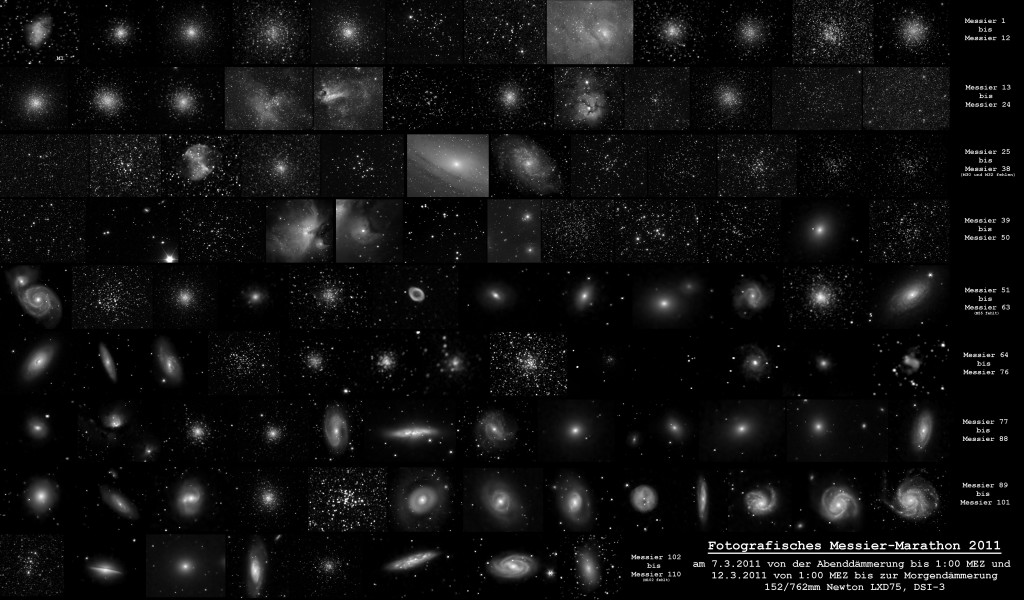

Unser Kollege Bernd führte 2011 einen fotografischen Marathon durch

Messiermaraton: Was ist das?

Alle Messierobjekte in nur einer Nacht beobachten? Genau. Das Ganze nennt sich dann Messier-Marathon. Die Idee geht auf amerikanische Amateurastromen in den 70er Jahren zurück. Sie erkannten, dass sich zwischen einer Höhe von 0° und 35° geografischer Breite zweimal im Jahr alle Objekte des Messierkatalogs beobachten lassen. Bei uns in Mitteleuropa sehen wir fast alle Messierobjekte. Verzichten müssen wir aber auf die Objekte M55 und M30, denn die befinden sich am Taghimmel.

Wie läuft die Beobachtung ab?

Ein Sternfreund erwartet mit seinem Teleskop die Dämmerung und beobachtet von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang möglichst viele Objekte. Die Zeit ist knapp. Hundert Objekte in einer zehnstündigen Nacht? Da bleiben nur wenige Minuten pro Objekt zur Verfügung. Es geht in dieser Nacht nicht um Genuss, sondern darum etwas Verrücktes zu schaffen.

Vorbereitung ist alles

Die beste Gelegenheit für die Beobachtung bietet sich um die Neumondphase. Denn dann stört das helle Mondlicht nicht die empfindliche Dunkeladaption, die für Deep-Sky Objekte nötig ist. Als konkretes Datum für die Beobachtung bietet sich das vierte Märzwochenende an – also die Zeit zwischen dem 24. und 26. März. Deshalb lesen Sie diesen Beitrag jetzt schon, jetzt haben Sie noch eine ganze Woche für Ihre Vorbereitungen.

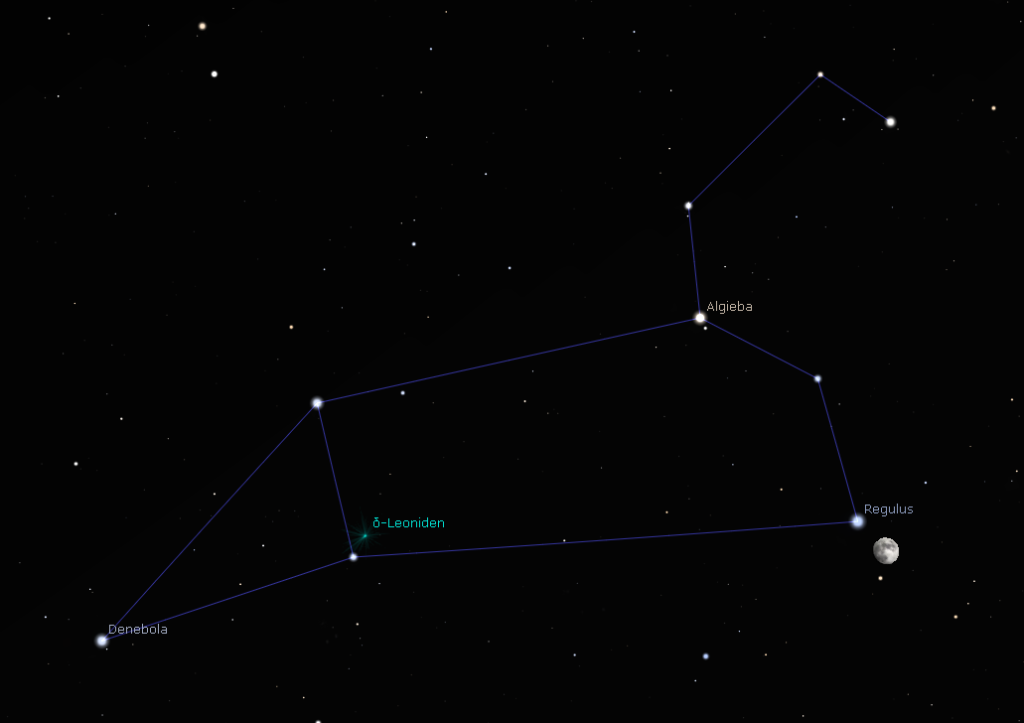

Warme Kleidung, vielleicht etwas zu essen, einen heißen Tee oder Kaffee in der Thermoskanne und eine Sitzgelegenheit. An all das sollten Sie denken, denn im März kann es noch richtig kalt werden. Auch ganz wichtig: ein Beobachtungsplan. Gerade weil die Zeit knapp ist, darf keine wertvolle Zeit verloren gehen. Sie sollten nach einem Plan beobachten, der sich nach den besten Sichtbarkeiten der betreffenden Himmelsobjekte richtet.

Unter diesem Link erhalten Sie eine Checkliste, die auf dem sehr empfehlenswerten Buch Messier Marathon von Don Machholz basiert (erschienen im Cambridge Verlag).

Welches Teleskop?

Der Messier-Katalog wurde von dem französischen Kometenbeobachter Charles Messier erstellt. Er lebte von 1730 bis 1817 und nutzte für seine Beobachtungen verschiedene Teleskope bis zu 200 Millimeter Öffnung. Sein Lieblingsinstrument soll aber ein 100 Millimeter Refraktor gewesen sein.

Sie sehen: Um die Messierobjekte zu beobachten, benötigt man kein riesiges Teleskop. Heutige mittlere Amateurteleskope zwischen 150mm und 200mm reichen völlig aus. Zudem dürften Charles Messiers Teleskope bedeutend schlechter als heutige Instrumente gewesen sein.

Ursprünglich beobachtete man den Marathon nur mit manuellen Teleskopen, also ohne eine automatische GoTo-Steuerung.

Alle Objekte selbst zu finden ist eine ganz schöne Herausforderung aber auch ein tolles Gefühl.

Heute kann man natürlich auch GoTo-Teleskope verwenden. Die Herausforderung das Objekt selbst zu finden geht dabei verloren. Doch es ist völlig okay, wenn Sie die moderne Variante des Marathons bevorzugen. Die Hauptsache ist, dass es Spaß macht und Sie das Universum genießen!

Das Omegon Push+ Teleskop mit 200mm Öffnung eignet sich für den Messier-Marathon. Hier entscheiden Sie, ob Sie das Objekt selbst suchen oder das Objektfinder-System nutzen.

Der Praxistest

Wenn Sie einen Messiermarathon planen, ist es sinnvoll, schon ein paar Nächte früher mit ihrem Teleskop zu beobachten. Suchen Sie sich einen geeigneten Beobachtungsplatz und achten Sie auf die richtige Ausrüstung. Ist das Zubehör ausreichend oder fehlt noch etwas? Haben Sie auch Ersatzbatterien für Ihre Rotlichtlampe dabei? Ist Ihr Teleskop justiert? Neben diesen Fragen beobachten Sie einfach schon mal ein paar Deep-Sky-Objekte. Nur so, um warmzuwerden.

Warum einen Messiermarathon?

Man könnte doch auch einfach ein paar Objekte beobachten, dann zusammenpacken und ins Bett gehen. Der Messiermarathon soll bewusst etwas anderes sein. Etwas Besonderes.

Einem Marathon-Läufer, der die 42 Kilometer schaffen will, geht es um die sportliche Herausforderung. Er will eine neue Erfahrung machen oder an seine Leistungsgrenze gehen. Vielleicht ausloten, was für ihn sportlich möglich ist. Es geht darum, etwas zu leisten, worauf er stolz sein kann. Aber es geht auch um ein Gemeinschaftsgefühl. Da starten viele Läufer gemeinsam, sie haben alle ein Ziel, eine Erwartung, sind elektrisiert.

Genauso ist es auch bei einem Messiermarathon.

„Gemeinsam den Messiermarathon zu starten macht die Nacht zu einem Erlebnis“

Einige Sternfreunde begehen dieses Event trotzdem lieber alleine und genießen die Stille der Nacht. Das muss natürlich jeder Sternfreund für sich entscheiden. Was mache ich, wenn ich nicht alle Objekte finde und beobachte? Das ist gar nicht schlimm, schließlich machen wir das Ganze aus reinem Spaß. Und im Herbst wartet schon die nächste Gelegenheit für einen Messiermarathon.

Würden Sie gerne einen Messiemarathon beobachten? Vielleicht nur einen Halbmarathon? Haben Sie das schon mal gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und wünschen viel Spaß beim Beobachten.