Eines der astronomischen Highlights in diesem Jahr ist am hellichten Tag zu sehen: Der innerste Planet unseres Sonnensystems wandert vor der Sonne vorbei. Diese Mini-Sonnenfinsternis ist ein Lehrstück in Himmelsmechanik und eine Gelegenheit, den Planeten Merkur zu sehen.

Wenn der Mond vor der Sonne vorbei zieht, können Sie mit der Sonnenfinsternisbrille den Vorgang beobachten. Beim Merkur nützt die Brille allerdings nichts. Der Planet Merkur ist mit seinem Durchmesser von 4.879 Kilometern nicht sehr viel größer als unser Erdmond, aber zum Zeitpunkt seines Vorübergangs vor der Sonne etwa 80 Millionen Kilometer von der Erde entfernt! Sie benötigen daher ein optisches Instrument mit mindestens zehnfacher, besser fünfzehnfacher Vergrößerung.

Auf dem Bild links ist der Merkurtransit vom 08. November 2006 zu sehen. Merkur ist das kleine schwarze Pünktchen unterhalb der Bildmitte. Sie sehen, der Planet ist deutlich kleiner als der Sonnenfleck, der links am Rande der Sonnenscheibe zu sehen ist. Sie brauchen also wirklich eine vergrößernde Optik, um den Merkur vor der Sonnenscheibe zu sehen und zudem eine Methode, gefahrlos die Sonne zu beobachten.

Sonnenfilter

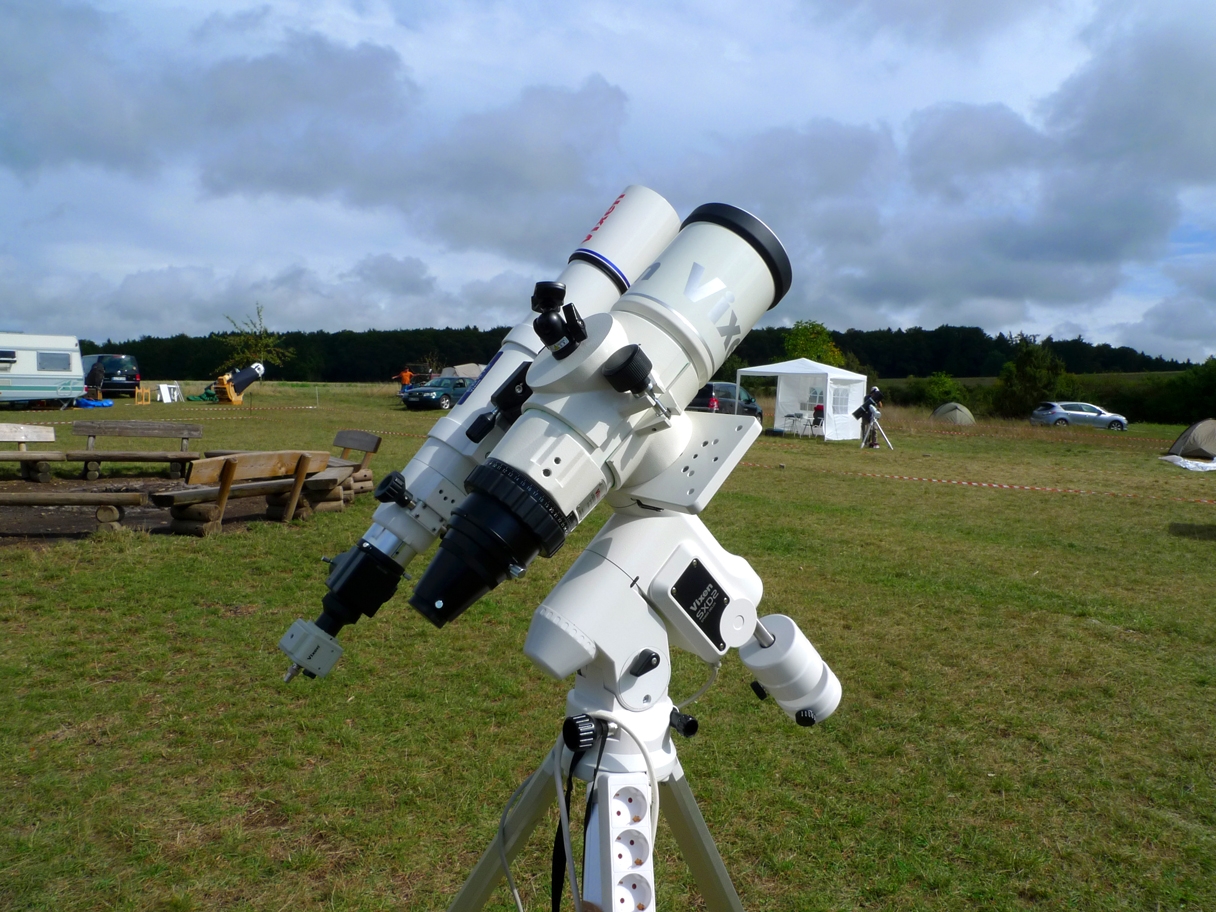

- Anlässlich des Merkurtransits bietet die Firma Baader preisgünstige Sets aus gefassten Sonnenfiltern und speziellen Okularen für die Planetenbeobachtung. Zu diesen Merkurtransit-Sets gehört auch ein Okular-Revolver: Durch Drehung des Revolvers führen Sie ein anderes Okular oder auch eine Kamera in den Strahlengang. So können Sie schnell zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln. Gerade bei der Beobachtung von Objekten unseres Sonnensystems ist das sehr bequem. Die im Set enthaltenen Okulare sind sehr gut für die Planetenbeobachtung geeignet. Wir haben daher dieses Angebot Sonnensystem-Set getauft.

- Die im Sonnensystem-Set enthaltenen AstroSolar Teleskop-Sonnenfilter erhalten Sie natürlich auch einzeln. Ausgerüstet mit solch einem Filter können Sie die Sonne gefahrlos mit Ihrem Teleskop beobachten. Sie erkennen damit Sonnenflecken und Sonnenfleckengruppen und können beobachten, wie deren Anzahl im elfjährigen Aktivitätszyklus der Sonne ab- und zunimmt.

- Wenn Sie mit einem Spektiv die Sonne beobachten wollen, verwenden Sie einfach einen AstroSolar Spektiv-Sonnenfilter. Für ein Fernglas oder Foto-Objektiv den AstroSolar Binokular-Sonnenfilter. Sie sehen, wir führen für jede Optik den passenden Filter!

- Sie können sich aber auch einen Sonnenfilter aus der AstroSolar-Folie selber basteln. Die Folie bieten wir dafür in drei verschiedenen Größen an. Für öffentliche Vorführungen empfehlen wir allerdings doch eher einen fertig gefassten Sonnenfilter zu verwenden.

Übrigens: Wenn Sie Ihr Teleskop mit solch einem Sonnenfilter ausgestattet haben, können Sie den Merkurtransit ganz einfach mit dem Smartphone fotografieren und das Ergebnis gleich an Ihre Bekannten weiterleiten. Omegon bietet Ihnen hierfür einen passenden Adapter, mit dem das ganz ohne umständliche Fummelei geht.

Sonnenprojektion

- Statt die Sonne durch das Teleskop zu betrachten kann man das Bild der Sonne auch auf eine helle Fläche projizieren. Das hat den Vorteil, dass viele Beobachter gleichzeitig beobachten können und man den Merkurtransit zeichnerisch gut dokumentieren kann. Sehr beliebt für diesen Zweck sind das Solarscope und der Bausatz Sonnen-Projektor. An ein Linsenteleskop kann auch direkt ein Sonnenprojektionsschirm angeschlossen werden.

- Für anspruchsvolle Beobachter und Fotografen lohnt sich die Anschaffung eines sogenannten Herschelkeils, auch Sonnenprisma genannt. Wir bieten das Modell der Firma Lunt Solar Systems in den beiden Größen für 1,25″– und 2″-Steckmaß. Der Herschelkeil sieht wie ein Zenitspiegel aus und wird auch genau so in den Okularauszug gesteckt. Mit einem Okular oder einer Kamera können Sie dann die Sonne betrachten. Herschelkeile liefern ein sehr kontrastreiches, scharfes Bild. Allerdings sind der Verwendung von Herschelkeilen Grenzen gesetzt: Dieses Zubehör dürfen Sie nur an einem Refraktor bis maximal 150mm Öffnung verwenden, der Refraktor sollte keine Korrekturlinsen im Bereich des Okularauszuges haben (Reducer/Flattener) und Sie sollten zusätzlich einen variablen Polfilter benutzen, um das restliche Licht auf eine für Sie angenehme Helligkeit zu dimmen.

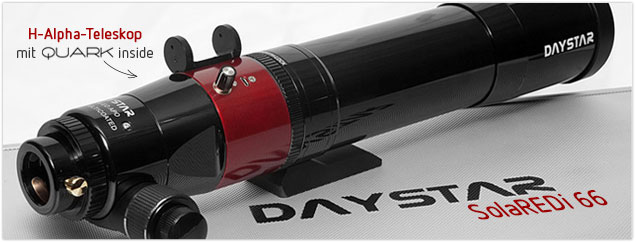

Sonnenteleskope und H-Alpha-Filter

Wir bieten auch komplette Sonnenteleskope für alle an, die über den Merkurtransit hinaus vertieft in die Sonnenbeobachtung einsteigen wollen. Man kann mit einem Sonnenfilter nahezu jedes Teleskop sonnentauglich machen. Die meisten Sonnenteleskope bieten aber mehr. Sie haben einen eingebauten H-Alpha-Filter. Mit so einem Filter kann man die Sonne bei einer ganz bestimmten Wellenlänge beobachten, in der sie sehr eindrucksvolle Phänomene wie Protuberanzen, Filamente und Flares zeigt. Der Klassiker unter den H-Alpha-Telekopen ist das Coronado PST. Seine Beliebtheit verdankt es seinem günstigen Preis. Befestigen können Sie das PST einfach auf Ihrem Fotostativ und schon erkunden Sie den nächstgelegenen Stern unseres Universums.

Das PST hat die Sonnenbeobachtung im H-Alpha-Licht populär gemacht, doch revolutioniert wurde sie durch das Daystar Quark. Mit diesem geregelten H-Alpha-Filter sind beeindruckende Aufnahmen der Sonne möglich. Lesen Sie dazu auch den folgenden Blogbeitrag: Günstig zur H-Alpha-Sonne mit dem Daystar Quark-Sonnenfilter.

Der besondere Clou: Sie können das Quark wahlweise in einer Variante kaufen, die wie ein Okular einfach in ein bereits vorhandenes Linsenteleskop gesteckt wird, oder fest verbaut als Sonnenteleskop SolaREDi 66.

Den Merkur sieht man durch ein H-alpha-Teleskop natürlich auch.