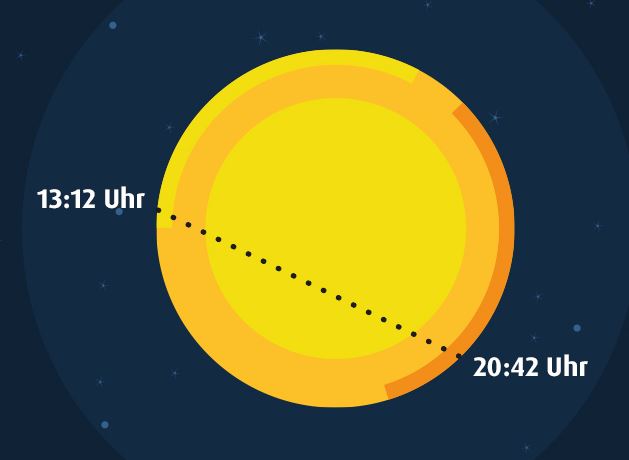

Nächsten Montag können wir beobachten, wie der flinke Merkur vor der Sonne vorbeizieht. Darüber hatten wir bereits berichtet: Merkurtransit am 09. Mai: So beobachten Sie ihn erfolgreich.

Heute möchten wir auf sinnvolles Zubehör zur Beobachtung hinweisen, das wir derzeit am Lager führen und daher rechtzeitig zum Event zusenden können.

Filterfolie

Der Klassiker zur Sonnenbeobachtung ist die Sonnenfilterfolie Astrosolar. Diese Folie gibt es in zwei Größen. Sie können daraus einen passenden Objektivfilter basteln, also einen Filter, den Sie vor Ihre Optik platzieren. Bitte beachten Sie, dass Sie Merkur nur mit einer vergrößernden Optik beobachten können. Die Sonnenfinsternisbrille allein reicht leider nicht aus.

Filterfolie in Fassung

Wenn Sie keinen Filter selber basteln möchten, greifen Sie einfach zu den Sonnenfiltern, die bereits in einer Fassung montiert sind. Wir führen diese Filter für Teleskope, Spektive und für Ferngläser und Kameraobjektive. Auf der Übersichtsseite dieser Sonnenfilter haben wir für Sie das Filter Finder Tool eingebunden. Damit finden Sie den passenden Sonnenfilter zu Ihrer Optik.

Gefasste Sonnenfilter mit Astrosolar-Folie erhalten Sie übrigens auch von den Herstellern Euro EMC und Omegon.

Smartphone-Adapter

Falls Sie nicht schon eine Ausrüstung für die Astrofotografie haben, können Sie das Ereignis auch einfach mit dem Smartphone fotografieren. Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, kleine Kameras an das Teleskop anzuschließen: Smartphone- und Digicam-Klemmen.

Sonnenprojektion

Statt das Sonnenlicht vor dem Eintritt in das Teleskop zu Filtern, können Sie auch mit einem Projektionsschirm arbeiten. So können mehrere Personen gleichzeitig beobachten. Auch für Zeichner ist dies eine beliebte Methode.

Sonnenblende und -sucher

Weiteres nützliches Zubehör sind die Sonnenblende und der Sonnensucher von Euro EMC. Mit der Sonnenblende sehen Sie einfach mehr, da das Okular im Schatten liegt und so der Helligkeitsunterschied zwischen dem Okularbild und der Umgebung geringer ist. Ein Sonnensucher verhindert, dass Sie sich gefährlicher Methoden bedienen, die Sonne im Teleskop einzustellen. Den regulären Sucher Ihres Teleskops schrauben Sie am besten zur Sonnenbeobachtung ganz ab.

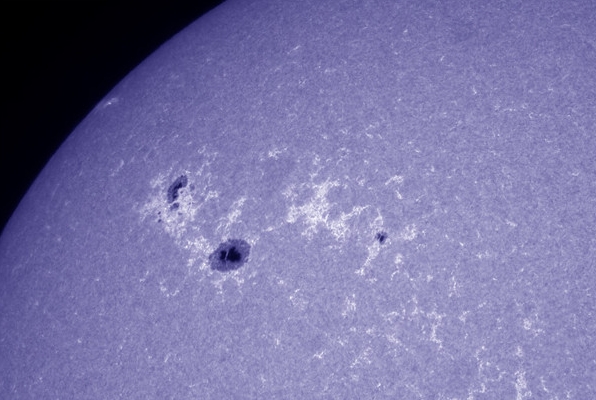

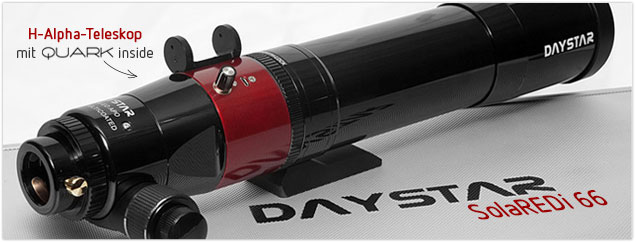

Herschelkeil und H-alpha-Filter

Ein sehr kontrastreiches Sonnenbild erzielen Sie mit einem Herschelkeil. Der Herschelkeil, auch Sonnenprisma genannt, ist das Mittel der Wahl für ambitionierte Sonnenbeobachter. Der Herschelkeil wird in den Okularauszug des Teleskops gesteckt. Das Sonnenlicht tritt also ungehindert und mit voller Energie in das Teleskop ein. Daher eignen sich Herschelkeile nur für Refraktoren, denn Spiegelteleskope haben sekundäre optische Elemente im Strahlengang, die sich nahe dem Brennpunkt(!) befinden. Auch die Filter der Serie QUARK sind für kleine Refraktoren ausgelegt und werden einfach in den Okularauszug gesteckt. Die QUARK-Filter gibt es für zwei Spektrallinien, nämlich H-alpha und Calcium-H.

Sonnenteleskope

Mit dem Herschelkeil und den QUARK-Filtern betreten Sie das Feld der semiprofessionellen Sonnenbeobachtung. Für diesen Zweck bieten wir auch komplette Sonnenteleskope an.

Unter dem Link Sonnenteleskope finden Sie vor allem Teleskope, die für die Beobachtung der H-alpha-Spektrallinie optimiert sind, aber auch einfache Teleskope, die mit passendem Sonnenfilter geliefert werden. Übrigens: Bei dem kleinen Teleskop Solar 60 ist der Filter mit einem Gewinde ausgestattet. Er wird also nicht einfach aufgesteckt. Das macht das Teleskop besonders sicher für die Beobachtung mit Kindern. Im Lieferumfang ist auch eine einfache Kamera mit USB-Anschluss enthalten.

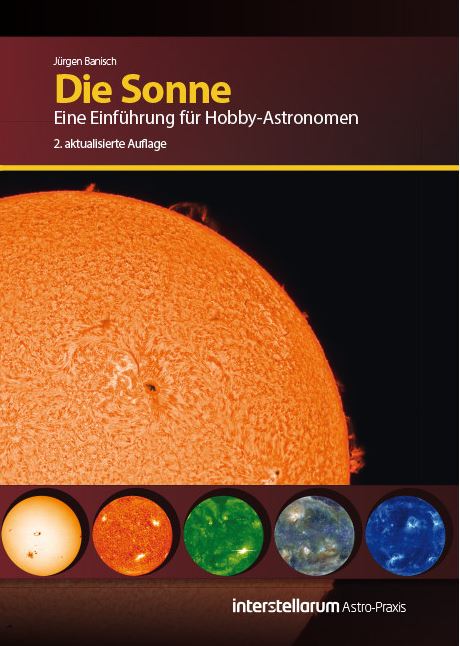

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen für einen tieferen Einstieg in das Thema ausdrücklich das Buch Die Sonne – Eine Einführung für Hobby-Astronomen ans Herz legen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Blogposts sind die genannten Artikel (bis auf das Buch) bei uns sofort lieferbar. Wie der aktuelle Stand ist, erkennen Sie an unserem Ampelsystem: Hat der Artikel einen grünen Punkt, liegt er für Sie bereit.

Wenn Sie noch Fragen zur Lieferbarkeit oder zur richtigen Ausrüstung für die Sonnenbeobachtung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service.